Monteprandone, borgo dalla doppia anima

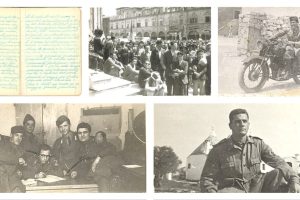

di Gabriele Vecchioni

Monteprandone ha origini antiche, sorge su un colle dal quale si domina la parte finale della valle del Tronto, che si avvia al suo incontro col Mare Adriatico. In basso, nell’area pianeggiante sottostante, la popolosa frazione di Centobuchi, dove si concentra la maggior parte degli abitanti e dei servizi.

Il nucleo storico, situato su una collina, conserva ancora il fascino medievale dato dalle sue strette viuzze, le mura castellane in laterizio e i resti del castello, con la bella porta del Borgo a monte. Tra le case, edifici storici, chiese e piazze che ricordano il passato. A metà strada, tra la parte bassa, moderna, e quella più antica, l’importante convento annesso al Santuario della Madonna delle Grazie, voluto da San Giacomo della Marca.

La porta medievale di Borgo da Monte, inserita nella cinta muraria del castello. Nella foto, ben visibili i beccatelli in laterizio (ph “Il Piceno”, Enit 1989)

La coesistenza dell’anima antica del borgo e di quella moderna, sviluppatasi a macchia d’olio nel secondo Dopoguerra, rende Monteprandone un luogo speciale, degno di una visita attenta. Vediamo di analizzare un po’ più da vicino le sue caratteristiche.

Prima, però, una breve digressione sul fatto, piuttosto comune in zona, che il borgo sia diviso in due parti ben distinte. Lungo la vallata del Tronto (in realtà, anche altre location della provincia ascolana e di quella fermana presentano questa caratteristica) sorsero, in epoca storica, diversi borghi d’altura, per motivi politici, difensivi e igienici. Con il miglioramento delle condizioni di vita, si svilupparono maggiormente le appendici sorte nelle aree pianeggianti, per la comodità costruttiva e per le migliori comunicazioni. Nella vallata del Tronto abbiamo diversi esempi di questa caratteristica: Castel di Lama, con la parte “ascolana” di Villa Sant’Antonio; Castorano, con San Silvestro; Colli del Tronto, Alta e Bassa; Spinetoli, con Pagliare del Tronto; Monsampolo, con Stella e Monteprandone, con Centobuchi. Sulla costa, si è verificata una situazione simile, con il “paese vecchio” separato dalla “Marina”; un esempio per tutti: Cupra marittima, con la parte alta – l’antico castello di Marano – ben separata da quella costruita lungo la linea costiera.

Ma torniamo a Monteprandone.

L’incasato storico (la parte alta”) sorge su un arioso poggio dal quale si gode uno splendido panorama sulle colline circostanti e sul crinale piceno-aprutino e che arriva fino al vicino Adriatico. La parte nuova del territorio comunale si allunga sul fondovalle, ai bordi della provinciale Salaria, per arrivare, con le aree dedicate alle attività produttive, fino alle aree pianeggianti delle golene del Tronto.

In un precedente articolo, avevamo già visto il forte impatto delle cosiddette “aree nuove” sul paesaggio: «La valle del Tronto è un autentico mosaico di paesaggi, composto da colline, campi coltivati, aree naturali, case, borghi e monumenti e, segno del presente, capannoni e aree (im)produttive realizzate, il più delle volte, a spese dell’armonia paesaggistica (le zone industriali non si integrano con la morfologia territoriale, esercitando un forte impatto ambientale)». La presenza di “detrattori ambientali” crea una situazione consolidata e non modificabile che va accettata e monitorata, tenendo conto che in tutta la bassa vallata è in atto, da tempo, un impoverimento della biodiversità e della varietà paesaggistica; quello piceno è, però, un paesaggio composito – un mosaico di ambienti diversi nato dalla secolare interazione dell’uomo col territorio – che ancora “resiste” alla banalizzazione, rimanendo sempre un luogo interessante da visitare.

Il paese di Monteprandone, almeno la parte antica, è stato fondato, secondo la tradizione, dai fuggitivi della vicina Truentum. Nel 1292 entrò a far parte del territorio di Ascoli Piceno, seguendone le sorti politiche (una sua rappresentanza sfila nel corteo della Quintana ascolana). «Questa città ebbe sempre molta cura di conservarsi fedele Monte Prandone, valido presidio del suo porto (Guida della Provincia di Ascoli Piceno, 1889)». Il legame di Ascoli col mare risale al 1323 quando Papa Giovanni XXII, da Avignone, emise una Bulla con la quale accoglieva la richiesta degli ascolani di poter costruire un porto sul litorale adriatico e di avere in feudo metà del lido e delle acque tra il Fosso Ragnola e il Tronto.

Monteprandone mantiene la caratteristica volumetria piramidale dei borghi d’altura e l’atmosfera medievale dell’incasato raccolto. Tra le case, la Collegiata di San Nicolò e la cosiddetta Porta municipale che conserva i preziosi codici della Biblioteca di San Giacomo; la piccola casa natale del Santo (sec. XV) è stata trasformata in oratorio.

A metà strada tra il centro storico e la frazione di fondovalle è situato il convento francescano con annesso il frequentato santuario della Madonna delle Grazie, voluto da Giacomo stesso, frate dell’ordine dei francescani osservanti. Alla struttura Cronache Picene ha dedicato un articolo (leggilo qui). Nella cappella principale del santuario è conservato, dal 2004, il corpo incorrotto di San Giacomo della Marca (al secolo Domenico Galgani), custodito per secoli presso la chiesa di Santa Maria La Nova a Napoli. È uno dei santi più “importanti” e venerati della Cristianità, compatrono di diverse città, tra le quali Napoli e Mantova. Di lui, Giulio Gabrielli scrisse (1882) «del francescano S. Giacomo detto della Marca, il quale nelle discordie civili del secolo XV correva qua e là per l’Italia, e colla sua autorità ed eloquenza, encomiata anche dal Sannazzaro [l’umanista Jacopo, secc. XV-XVI], valse molte volte a risparmiare il sangue cittadino e a fondare pie istituzioni di beneficienza».

Dietro all’altare, il coro e lo splendido tabernacolo ligneo (sec. XVII). Sullo sfondo, le due tavole scontornate dipinte, attribuite a Cola d’Amatrice (ph G. Vecchioni)

Quanti fossero interessati alla storia della struttura conventuale e alle opere d’arte in essa conservate, possono fare riferimento all’articolo citato prima.

Nella parte moderna del comune, a Centobuchi, c’è una delle ville signorili della vallata del Tronto (in calce gli articoli): è Villa Nicolai, dimora storica che prospetta, col suo bellissimo parco, sulla provinciale Salaria. Nei catasti settecenteschi l’edificio era identificato come «palazzo di cento busci [= cento buchi]» per via delle buche pontaie nelle murature, lasciate libere per motivi costruttivi; il nome è stato sicuramente mutuato dalla località ed è diventato il toponimo odierno.

L’edificio era di proprietà dei marchesi Odoardi, antico casino di caccia e punto di appoggio per le proprietà di famiglia (c’era un analogo Palazzo Odoardi a Castel di Lama) aveva funzione di controllo del territorio, come l’analogo palazzo degli Odoardi a Castel di Lama. Diventò proprietà dei marchesi Diotallevi e, infine, del dottor Nicolai, agronomo e amministratore fiduciario dei Diotallevi.

Vita e opere di San Giacomo della Marca: a lui è dedicato il monastero di Santa Maria delle Grazie

Torna alla home page

Per poter lasciare o votare un commento devi essere registrato.

Effettua l'accesso oppure registrati

- 6 Dic - Tecniche di cottura sottovuoto e pratiche di confezionamento in atmosfera protettiva: successo per l’evento formativo di Soluzioni Alberghiere (Video e foto) (0)

- 6 Dic - A Roma il premio “Noi Ci Siamo” all’attrice ascolana Giorgia Fiori (0)

- 7 Dic - “Centimetro Zero” premiata a Roma: riconoscimento “Noi di Sala” a Daniele e Fabio (0)

- 6 Dic - “Unfinished Story”: la nuova mostra fotografica di Pierluigi Giorgi (0)

- 6 Dic - Monte Piselli, Fioravanti replica al sindaco di Valle Castellana: «Dopo 15 anni di gestione fallimentare serve chiarezza» (0)

- 6 Dic - Ponte di Rotella, partono i lavori di consolidamento e ripristino dei danni che hanno spezzato in due l’entroterra piceno (Foto) (0)

- 6 Dic - “Sibylla Folk Festival”: tre giorni di musica, danza e tradizioni popolari (0)

- 6 Dic - Emanuele Gioacchino Sebastiani sarà ordinato diacono il 7 dicembre ad Ascoli (0)

- 6 Dic - Malore per Vittorio Massi dopo una discussione con alcuni tifosi (0)

- 6 Dic - Un “gigante” della spesa nel cuore della città: apre ad Ascoli il Superstore “Si con Te” (Video e foto) (0)

- 6 Dic - A14, altra chiusura notturna tra Pedaso e Grottammare in entrambe le direzioni (0)

- 6 Dic - Pronto Soccorso del “Mazzoni”, ancora senza barelle e ambulanze bloccate (0)

- 6 Dic - L’Atletico Ascoli si prepara alla trasferta a Fossombrone (0)

- 6 Dic - Ascoli, dal Forlì al Campobasso: tre gare per chiudere in crescendo il 2025 (0)

- 6 Dic - La cattedrale si fa tela: la Madonna della Marina dipinta dalla luce (Video) (0)

- 6 Dic - Samb, Massi domenica torna in ospedale per accertamenti, i tifosi della Curva: «Non volevamo contestare» (0)

- 7 Dic - Babbo Natale arriva nella sua casa di Centobuchi per la felicità dei bambini (0)

- 7 Dic - Tre alpinisti finiscono fuori via al buio:

soccorsi nella notte (0) - 7 Dic - Luca Innocenzi è il “miglior cavaliere d’Italia”, il premio “Andrea Ferretti” vinto da Margasini (0)

- 26 Dic - Ast, firmata la pre-intesa del Contratto Collettivo Integrativo 2025 (0)

- 12:19 - Ast, firmata la pre-intesa del Contratto Collettivo Integrativo 2025

- 11:48 - Croce Rossa, un anno al fianco del territorio

- 10:41 - Le storie di Walter: Giacomo Lucidi, un cristiano comunista

- 09:42 - Ascoli, numeri allo scanner: solidità come punto fermo, davanti c’è da crescere

- 21:25 - Incidente di Natale sull’A14: auto si schianta nella galleria San Basso

- 20:21 - Tragedia di Natale nel Piceno: muore a 58 anni Gabriele Talamonti

- 17:55 - Serie su Melania Rea, il fratello: «Ricordarla è un atto di responsabilità»

- 17:42 - Natale senza stipendio per le lavoratrici delle pulizie negli uffici postali

- 15:16 - Natale di ieri e di oggi: memoria, tradizioni e poesia in vernacolo ascolano

- 14:47 - Dove il Natale si fa racconto, ecco i presepi tra San Benedetto e dintorni

- 12:05 - Babbo Natale arriva dal mare e i bimbi gli chiedono in dono la fine di tutte le guerre

- 11:13 - Polizia di Stato, in un video gli auguri di Buone Feste

- 10:16 - Incendio all’alba di Natale: fiamme da un’auto raggiungono il garage

- 09:41 - Tra emergenze e solidarietà, i Vigili del Fuoco augurano Buon Natale e felice 2026

- 08:51 - «Il sole sorgerà ancora dall’alto»: il messaggio di Natale del vescovo Gianpiero Palmieri

- 18:28 - Tamponamento tra 4 mezzi sull’A14: caos anche alla Vigilia di Natale

- 18:09 - È tutto vero: una foca monaca sulla spiaggia di Numana

- 17:42 - Ascoli Calcio, cosa chiedono i tifosi per Natale? (Video)

- 16:39 - Gli addii da ricordare e una Cappella da valorizzare

- 15:52 - Samb, niente "mazzata" dal Giudice Sportivo: un turno per Alfieri e Battista

- 25 Dic - Tragedia di Natale nel Piceno: muore a 58 anni Gabriele Talamonti

- 17 Dic - Tragedia sul campo da padel: muore il dottor Pasquale Allevi

- 20 Dic - Duomo stracolmo per l’ultimo saluto a Pasquale Allevi (Video e Foto)

- 18 Dic - Morte del dottor Pasquale Allevi: è stato un tragico incidente mentre giocava a padel

- 22 Dic - Addio al dottor Allevi, il messaggio della famiglia: «Ci avete restituito ciò che nostro fratello ha sempre donato»

- 18 Dic - Schiacciato da un escavatore: la vittima è il 70enne Sabatino Alfonsi

- 17 Dic - Rotonda di Porta Cartara, ci siamo: «Ecco come sarà e che cosa rappresenta l’opera» (Foto)

- 20 Dic - Completamente nudo sotto l’albero di natale in centro: soccorso un uomo

- 23 Dic - Ragazzo di 17 anni si schianta in moto: ricoverato in codice rosso

- 17 Dic - Addio a Rachel Carpani, attrice di cinema e tv dalle origini ascolane

- 21 Dic - Centro storico pieno, portafogli leggeri: Fiera di Natale a metà

- 17 Dic - Ascoli ed il mondo del calcio piangono Eugenio Perico

- 19 Dic - Crisi HP Composites, il general manager Rella: «In esubero 100 lavoratori, al vaglio il piano di risanamento»

- 16 Dic - Tragedia sulla Piceno Aprutina, oggi l’ultimo saluto a Danilo Ciarrocchi

- 23 Dic - Scritte sui muri contro una studentessa, la madre: «Una vera persecuzione, mia figlia non ce la fa più»

- 22 Dic - Tornano le scritte contro la studentessa, colpita la scuola di via Faleria

- 17 Dic - Rapina al bar-tabaccheria, la titolare finisce all’ospedale: fermata una donna

- 22 Dic - Monterocco: «Il ritrovamento di beni archeologici impone cautela». Ma la variante viene approvata

- 22 Dic - Restano bloccati sul Monte Vettore: paura per due rocciatori (Video)

- 25 Dic - Incidente di Natale sull’A14: auto si schianta nella galleria San Basso

Rss

Rss Facebook

Facebook