Monte dell’Ascensione, tra fede e leggende

di Walter Luzi

Monte Ascensione, il mistero abita qui. Il Monte Nero dalle grandi ricchezze. Storico-culturali e naturalistiche. Teatro di leggende e tradizioni millenarie, sospeso fra misticismo sacro e ritualità pagane. Più forte di frane e terremoti. Terra di eremiti e chiese, imponente, con il suo profilo aspro e frastagliato, tormentato, come le storie di cui è stato testimone, inconfondibile nei tratti, amato quasi alla pari della sua Madonna, per generazioni, dai lavoratori delle campagne, picene e non solo.

La montagna degli ascolani è considerata, tradizionalmente, quella dei Fiori, ma nelle cartoline ricordo le vedute più iconiche e suggestive della città vedono il monte dell’Ascensione sempre stagliarsi, superbo, sullo sfondo. Frutto di movimenti tettonici di milioni di anni fa, geosito di rilevanza ambientale e scientifica. Unico, misterioso, affascinante. Montagna sacra da sempre, il monte dell’Asc’ngiò, continua a vivere nei ricordi e nelle testimonianze di chi ci è nato e vissuto. E che continua a tornarci, come ogni anno, per le due feste tradizionali, di maggio e di agosto. La prima dedicata all’Ascensione di Gesù Cristo in cielo, che cade quaranta giorni dopo la Pasqua. La seconda, quasi sempre posticipata rispetto alla data naturale 15 agosto, quando si festeggia, invece, Maria Assunta in Cielo.

Feste che non muovono più le migrazioni di massa di fedeli che le hanno caratterizzate fino a pochi decenni fa. In una terra spopolata dall’esodo economico verso le città, il nord, l’estero, e ferita, soltanto, anche dagli ultimi, devastanti terremoti. Anche se molti continuano a tornare nei luoghi dove affondano le proprie radici, qualcuno anche a ristrutturare le vecchie case, per continuare a mantenere vivi, come vedremo più avanti, nonostante tutto, paesini un tempo floridi e ribollenti di vita. La Vergine, venerata con devozione da sempre quassù, continua ad essere celebrata con le processioni dietro alla banda musicale di Venagrande. Alla fine, vengono offerti ancora a tutti i presenti maritozzi e vino cotto, come vuole la tradizione. Delle grandi e affollatissime feste popolari del passato i meno giovani hanno conservato dolce memoria. Infanzie e gioventù vissute in pienezza, felici senza saperlo, oggi lontane e rimpiante. Ma la lunga storia del Monte Nero parte da molto più lontano.

Il Monte Nero

Il divino e il sovrannaturale hanno sempre dimorato, in quasi tutte le leggende di ogni latitudine, sui rilievi montuosi più alti. È lassù, sulla alta ara, da cui, non a caso è nata la parola altare, che l’uomo è andato sempre a cercare i propri dei. Per ringraziarli, più spesso per ingraziarseli. Croci e cippi, antiche chiesette e simbolismi antichi, hanno dovuto lasciare la scena a ripetitori e antenne sulla sua vetta, in posizione ottimale per la diffusione dei segnali. Ma la deturpazione di luoghi e panorami, stuprati dall’incedere delle moderne e invasive tecnologie imposte dal cosiddetto progresso, persino dall’edificazione di una piccola caserma dei carabinieri a piantonare l’area, e di un cippo in onore dei caduti di tutte le guerre, non sono bastati a spogliarla del suo fascino soprannaturale.

A interrompere quel richiamo, quasi magnetico, che questo monte ha esercitato sulle popolazioni nei secoli. Monte Nero. È stato chiamato così fino al IV° secolo dopo Cristo. Per i suoi fitti boschi di lecci, querce sempre verdi, e castagni, che ne scuriscono sagoma e contorni. Questo monte ha visto nascere sette religiose, e corsi d’acqua: il Tesino, il Chiaro, il Bretta, il Chifente. Vi crescono erbe rare, vi nidificano molte specie di volatili migratori e stanziali, è habitat ideale per varie famiglie di rettili e mammiferi. Sul suo territorio sono stati istituiti dall’Unione Europea siti di interesse comunitario e zone di protezione speciale a salvaguardia della flora e della fauna a minaccia di estinzione.

Punto panoramico straordinario, quando la visibilità è ottimale, con la vista che spazia dai Sibillini fino al mare, dai Monti Gemelli a quelli della Laga. Sono visibili, più lontani, nelle giornate più limpide, anche i massicci del Gran Sasso e della Maiella. Ogni versante ha il suo fascino. La fragile argilla, complici sole, pioggia e pendenza, ha generato i caratteristici calanchi da un lato. I boschi di castagni discendono invece più gradualmente verso la valle del Tesino. Antichissimi simboli fallici, legati al culto del Sole e della Fertilità, ancora visibili fino a metà dell’Ottocento, sono, oggi, completamente scomparsi. La zona chiamata “piano delle monache” era luogo di adunanza per le primavere sacre. Su questo monte sono passati, come ha già ben scritto prima, più e meglio di noi, fra gli altri, anche il nostro professor Gabriele Vecchioni su queste colonne (leggi qui), piceni e romani, saraceni e templari, lanzichenecchi e briganti. E personaggi carismatici ed enigmatici, come Meco del Sacco.

Meco del Sacco

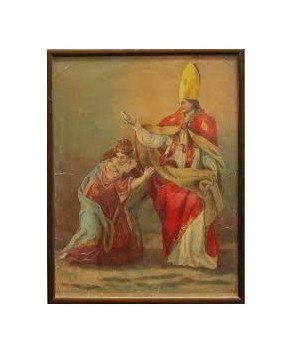

Al secolo Domenico Savi. Cavaliere templare, padre di famiglia, e, infine, predicatore infervorato nella sua veste ruvida e povera, fatta di tela per sacchi, a cui resterà legato per sempre il suo pseudonimo. Fondatore dell’ordine dei Pinzoccheri riuscì a radunare sulla radura sommitale del Monte Ascensione centinaia di seguaci. Nel 1334 ottiene il permesso dal vescovo Rainaldo IV, di potervi costruire una chiesa, dedicata all’Ascensione di Cristo ed all’Assunzione di Maria in cielo. È lui ad istituire la festa che si è tramandata fino ai giorni nostri. La Chiesa dell’epoca accetta di buon grado l’iniziativa, soprattutto perché va a soppiantare antecedenti riti pagani dedicati alla Dea Flora. Ma quando la fama di Meco del Sacco cresce troppo, alimentata dalla credulità popolare che arriva ad attribuirgli persino dei miracoli, le alte gerarchie ecclesiali gli rivolgono contro le pesanti attenzioni del Tribunale della Santa Inquisizione, accusandolo anche di pratiche orgiastiche.

Meco riuscirà comunque a morire di vecchiaia, ad Avignone, nonostante due condanne al rogo rimediate nell’arco di dieci anni, e scampate solo grazie al provvidenziale perdono, interessatamente condizionato, di due diversi Papi. Benedetto XII° e Clemente VI°. Prima della scomunica, Meco riesce a cedere tutti i beni agli agostiniani di Ascoli Piceno, e questi, nel 1417, ricostruiscono la chiesa con il romitorio, perpetuando la tradizione della festa nel giorno dell’Ascensione.

Polesio e Polisia

Il nome della piccola frazione più vicina alla sommità del monte nero è mutuato dalle divinità di popoli nemici dei Pelasgi, o dal nome del signorotto, Cintio Polesio, che ne edificò il castello nel IX° secolo? O, piuttosto, come i più amano credere, legato alla cupa leggenda di una fanciulla romana convertita al cristianesimo contro la volontà del padre? Narrazioni orali tramandate che spesso si contrappongono, come le etimologie di luoghi che non riescono a rendere chiare e unanimi le discendenze, ma contribuiscono a rendere ancora più misteriosa e affascinante questa altura di poco più di mille metri sul livello del mare. La prima traccia storica ufficiale della piccola frazione del Comune di Ascoli, data 1098. Quando un feudatario baratta parte dei suoi possedimenti di Polesio con la Curia vescovile ascolana, in cambio della salvezza (garantita forse dalla formula soddisfatti, o …rimborsati?) della sua anima. Quindi i destini di Polesio saranno più o meno continuativamente, e pacificamente, legati, più che a Montadamo, a quelli di Ascoli, di cui sarà cantone rurale fin dal XIII° secolo. Ai suoi dittatori, come Galeotto Malatesta, e alle sue signorie, come i Tibaldeschi e i Guiderocchi. La derivazione più amata del suo nome è senza dubbio quella che la vuole legata a Polisia, figlia del governatore romano Polimio sotto l’imperatore Diocleziano, entrambi pagani.

La fanciulla venne convertita al cristianesimo e battezzata, dal futuro Sant’Emidio da Treviri, vescovo destinato a diventare amatissimo e venerato patrono di Ascoli. Una conversione che lui pagò con la decapitazione, mentre lei fuggì verso queste impervie zone nel tentativo di sottrarsi all’inseguimento dei soldati romani, incaricati di catturarla e riconsegnarla al padre. La leggenda vuole intenzionale la sua caduta dal dirupo, estremo atto di fede, e per scampare, oltre alle ire paterne, alla più che certa, forzata, abiura. Altri preferiscono credere al terreno che, miracolosamente, si aprì sotto i suoi piedi per metterla così in salvo, inghiottendola, dalla cattura certa. Secondo altre fonti invece Polisia sfuggì all’inseguimento dei soldati romani, e visse in eremitaggio e comunione con altre pie ancelle, sul monte, fino alla sua morte. Comunque sia andata, da queste parti, si narra come continuano ad essere udibili i lamenti sommessi di Polisia riecheggiare ancora fra i boschi. Per questo fatti, da quel 309 d.c., il Monte Nero si sarebbe chiamato monte Polesio. Da allora i devoti iniziarono a recarsi ogni anno sul monte per venerare Santa Polisia e gettare un sasso, esprimendo un desiderio, dalla rupe che la vide sparire.

La festa

Con Polesio i piccoli centri abitati di Montadamo, Porchiano, Venagrande, Capradosso, Castel di Croce e Montemoro, fanno da corollario tutt’intorno al monte dell’Ascensione che, amministrativamente, ricade oggi nei Comuni di Ascoli Piceno, Castignano e Rotella. L’uomo ha sempre abitato questi luoghi, e ha collegato con le strade campi e case, chiesette ed oratori. L’affidamento della statua della Vergine, a lungo custodita nella chiesetta sulla cima del monte, provocò anche una lunga lite fra Rotella e Castel di Croce. Alla fine, fra i due contendenti, fu scelta la chiesa di Polesio, dove è rimasta gelosamente custodita fino ai giorni nostri. Tanti assicurano che la sua intercessione abbia fatto anche dei miracoli, alimentando così, ulteriormente, la devozione dei fedeli e l’affluenza alle feste e alle tante processioni. Un rito portato avanti, dopo l’ostracizzazione di Meco del Sacco, dai monaci agostiniani di Ascoli. La festa a Polesio della Madonna dell’Ascensione inizia, e si conclude, tradizionalmente, con la storica traslazione della statua di Maria.

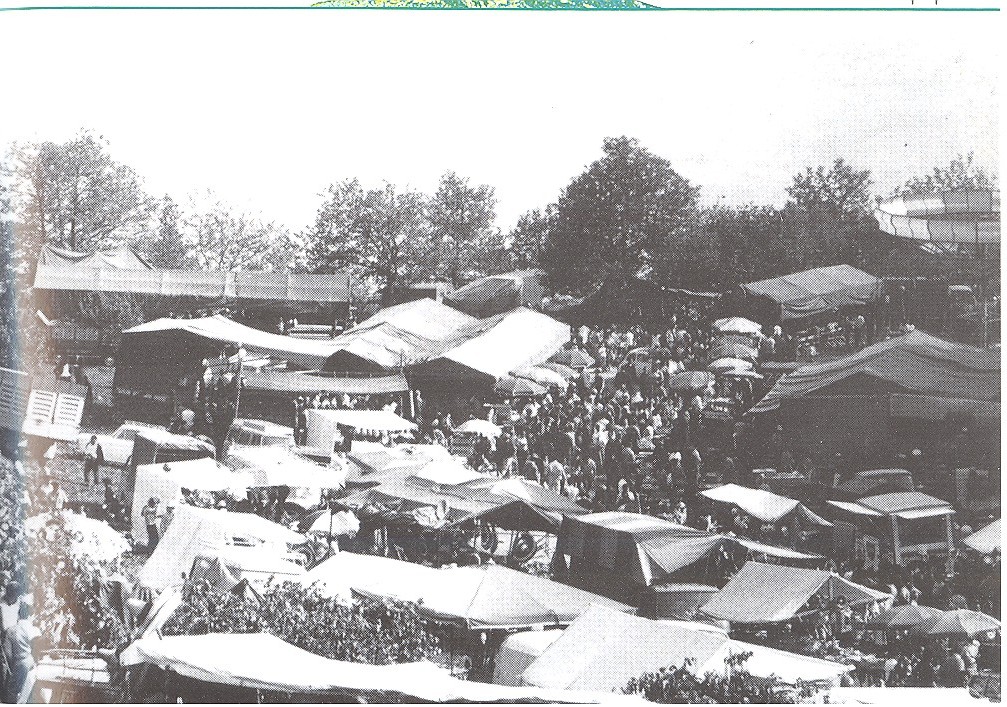

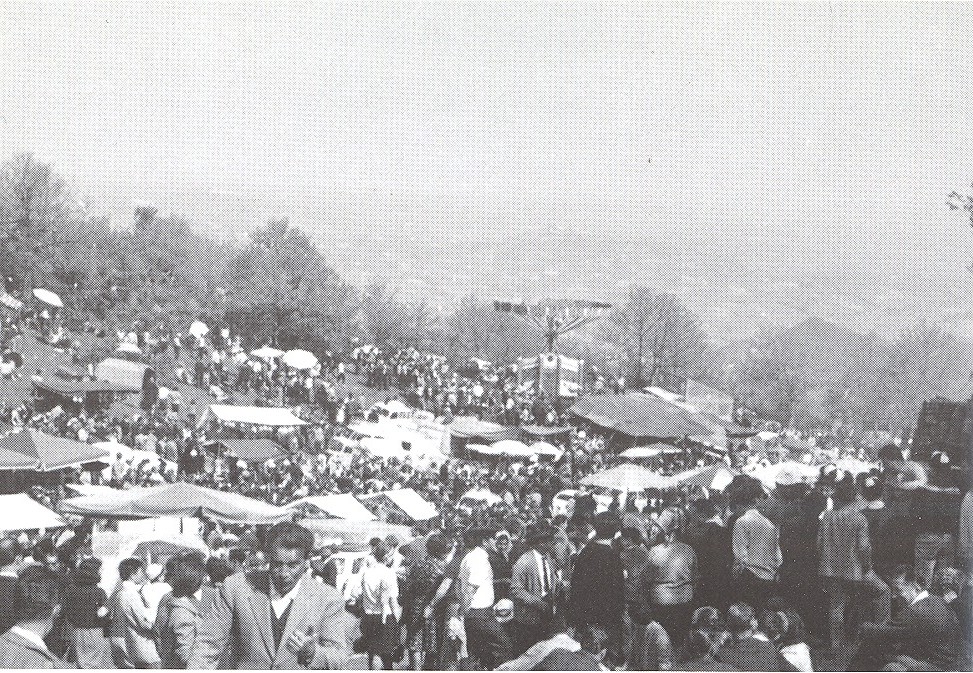

Antica foto della festa dell’Ascensione custodita nell’archivio iconografico della civica Pinacoteca di Ascoli

Le processioni, fino alla chiesetta sulla cima del monte, e ritorno nella chiesa del paese dove rimane, venerata, per tutto l’anno, un tempo si facevano interamente a piedi. Con la statua sacra portata sulle spalle. Come hanno fatto per secoli, sulle loro gambe, i contadini di tutta la provincia picena, e non solo, che confluivano al monte dell’Ascensione nel tradizionale pellegrinaggio annuale dopo aver sospeso, almeno per qualche giorno, tutte le attività agricole. Lassù, dove riti pagani di ringraziamento per i raccolti abbondanti, e propiziatori della fertilità della terra, si sono fusi con la devozione ai dogmi della fede cristiana. Quella dell’Ascensione è, forse, la festa più antica delle Marche, ma, sicuramente, fra le più antiche d’Italia.

Sulle sue cronache giornalistiche di fine Ottocento Alighiero Castelli parla di muli carichi di cibarie e vettovaglie che da Ascoli salivano di notte, alla luce delle lanterne, verso la cima del Monte Ascensione. Gitanti cittadini appartenenti alle famiglie più facoltose, smaniosi di poter assistere, da lassù, allo spettacolo del sole nascente dal mare. Ma quella dell’Ascensione è sempre stata la festa di tutti. Soprattutto dei contadini. Festa che accomuna, propiziatoria di raccolti abbondanti e, forse unica, evasione nell’arco dell’anno dalle dure fatiche quotidiane.

Canti, musiche, balli e divertimenti. Allegria dello stare insieme sotto lo sguardo benevolo, beneaugurante, della Madonna, ma gli sforzi del Clero di mantenere la festa dentro i rigidi confini religiosi e spirituali, sono stati sempre vani. Intorno ai falò notturni, i venditori di vino e mistrà aiutavano a credere nel lavoro, nella fatica, come uniche fonti di emancipazione e progresso, regalando l’euforia di sognare vite migliori.

Scrive sempre Alighiero Castelli sulle colonne di Vita popolare marchigiana: “… in cima al monte si mangia e si prega, si canta e si balla, e, dopo le serenate e il saltarello, si fa la processione…”. Per tutto il Novecento lo spirito della festa dell’Ascensione non cambierà. Festa religiosa e rito pagano, sacro e profano, fede mariana e desiderio di trasgressione, continueranno a convivere.

L’atmosfera festaiola ed elettrizzante di quei giorni e di quelle notti sull’Ascensione favoriva anche le occasioni di incontro fra i più giovani. Facilitava la nascita dei primi amori. Dopo gli sguardi eloquenti di intesa, finalmente, dietro ai cespugli, gli abbracci appassionati. E i primi baci furtivi. Primi rossori, turbamenti adolescenziali, e focose tresche clandestine, favorite dagli anfratti verdi e rigogliosi del monte, che potevano diventavano provvidenziali alcove naturali. Sotto i capanni di fortuna appositamente allestiti per ripararsi dalla pioggia come dal sole, ceste ricolme di ogni sorta di cibarie portate da casa, evocavano quell’abbondanza sempre auspicata in ogni famiglia, ma che rimaneva sempre, e comunque, nelle mani di Dio, con quello che avrebbe fatto piovere dal cielo.

Pasti e bevute, obbligatoriamente, da condividere. Con spirito fraterno, collaborativo, comunitario, perché in campagna tutti avevano bisogno dell’aiuto di tutti. La mietitura, la trebbiatura, la vendemmia, erano, infatti, momenti di forte aggregazione, di aiuto reciproco. Le grida dell’antico gioco della morra risuonavano spesso nella calca. Così come, fra i fumi e i profumi, le musiche, e gli stornelli impertinenti e ammiccanti, del saltarello, invitavano tutti a ballare. A sorridere della malizia dei doppi sensi che abbondano nei testi. E a liberarsi. Di fatiche e di ansie, di preoccupazioni, ma anche di tabù. Il saltarello. Cuore pulsante di un folklore locale che meriterebbe di essere tutelato e tramandato con maggiore impegno. Ed orgoglio.

Poteva capitare di incontrare, durante le grandi feste sul monte dell’Ascensione, anche piccoli truffatori alla ricerca, con i loro banchetti, di qualche gonzo da spennare con il gioco truccato delle tre carte. E fascinose cartomanti, a leggere nei tarocchi, o nel palmo della mano, il futuro. Salute, lavoro, amore. Perché solo queste sono le cose che hanno continuato sempre ad essere più importanti, davvero, nelle vite di tutti noi.

Le famiglie

Monte Ascensione: Madonne e preti. Negli anni Trenta i due parroci, la crisi delle vocazioni è ancora di là da venire, erano Don Emidio e Don Luigi. Don Francesco “Checco” Cicconi è arrivato, al loro posto, nei primi anni Sessanta. Originario della vicina Agelli di Roccafluvione, è stato la guida spirituale di una generazione intera di giovani nati e cresciuti sulle pendici dell’Ascensione. Nella sua canonica c’era l’unico telefono disponibile nel raggio di decine di chilometri. Don Benito Masci, nato nell’Amatriciano, gli è poi subentrato a metà degli anni Ottanta. Quasi tutte le famiglie che abitavano le zone intorno al Monte Ascensione avevano un soprannome, che grazie al prezioso aiuto di Mario Cannella, di seguito elenchiamo dopo i relativi cognomi.

Sperando di aver scritto tutto giusto, e di non averne dimenticate troppe. I Nardi (Farina) era la famiglia, da cui discende anche don Luigi, attuale parroco in Cattedrale, più benestante del paese. Per il resto tutti contadini, o quasi. Solo sul versante ascolano abbiamo contato i Funari (Cunsuort’), Ciotti (Stora), Nepi (Mattè), Giorgi (P’zzcò), Alberti (‘U lup’), Silvestri (M’ndagnuol’), Schiavi (‘Usebie) Corradetti (Sacri’), Marcucci (G’giott’), Di Buò (Scagghiò), Centini (Marciell’), Vannicola (Franc’scò), Donati (Saccucciò), Nepi (Fanò), Galiè (Quagghiarì) Cameli (Sanv’ncenz’) Ciampini (Segà), Orlandi (Urland’), Nepi (St’ppò), Esposto (Cappell’), Dionisi (d’ Ugè), Benigni (Casarì), Pizi (Ciacialò), Vagnoni (Vagnò), Selvaggi (C’rpiend’), Maroni (Tigra), Nepi (Liò) e Leonardi (Macchiò). I numerosi Cannella arrivarono dalla vicina Capradosso, mentre le casate di B’nardò , Ciafaniell’, Uid d’m’pina, e Marcacciò, sono rimaste, per il momento, senza un collegamento con i relativi cognomi registrati all’anagrafe.

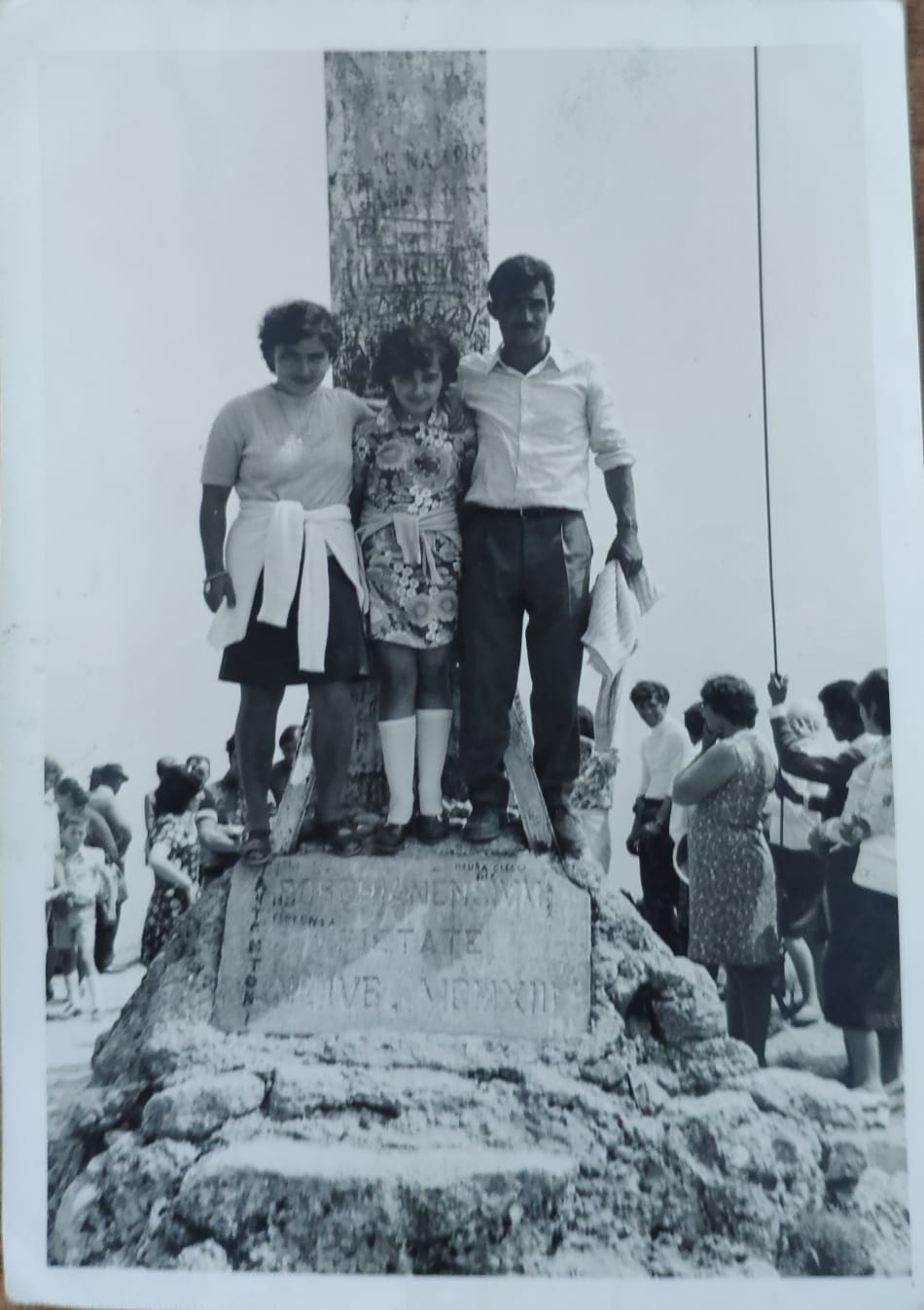

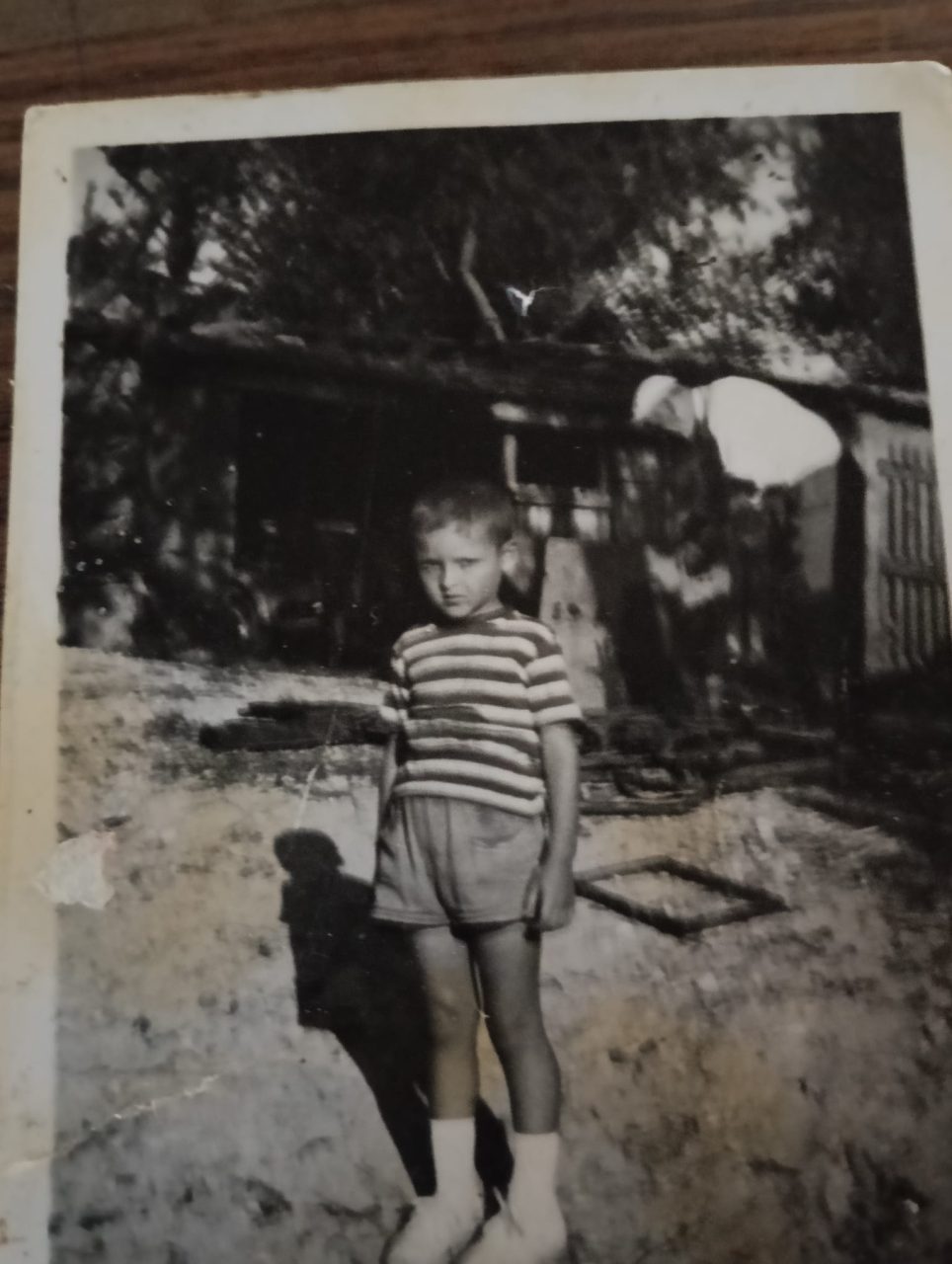

Luigi Vagnoni con la moglie Luisa Osimi e la cognata Rita ad una festa dell’Ascensione degli anni ’50

I ricordi

Mario Cannella, classe 1947, a Polesio è nato e vissuto lavorando le terre sulle pendici del Monte Ascensione fino a quando non si è sposato e si è trasferito in città.

Ricorda molte di quelle feste che cadevano quaranta giorni esatti dopo la Pasqua sulla sommità del monte. «Eravamo contadini – ricorda Mario – da casa nostra si vedeva anche il mare, oltre a tutte le grandi montagne tutto intorno. Sia mio padre che io siamo stati per diversi anni anche “li festaruole”. Da bambino andavo in giro a raccogliere le offerte, in denaro e in natura, insieme al mitico Emidio Corradetti di “Sacrì”. Arrivavamo a piedi, insieme al nostro mulo, di casolare in casolare, di paese in paese, fin dalle parti di Montedinove. Molte offerte erano spesso in natura: polli, conigli, caciotte, salsicce, ma anche grano e uova, e quindi dovevamo poi vendercele a chi era interessato, per ricavarne, in cambio, denaro».

Le affluenze alla festa dell’Ascensione erano, ogni anno, record. «La gente arrivava da ogni dove in quei giorni – ci racconta ancora Mario Cannella – spesso da bambini ci svegliava, a notte fonda, il loro vociare, i suoni degli organetti, le litanie dei Rosari. I fedeli camminavano, infatti, tutta la notte per essere la mattina presto già in cima. Qualcuno era in viaggio dal giorno prima, perché erano tantissimi anche i provenienti dal Regno delle due Sicilie. I “regnicoli”, come li chiamavamo per sfotterli, gli abruzzesi, ma che tenevano alla festa dell’Ascensione forse quasi più di noi marchigiani. Che arrivavano, invece, dal Piceno, dal fermano e persino dal basso maceratese, passando da Rotella e Capradosso. Penso che nessuno li abbia mai contati, ma, secondo me, i partecipanti alle feste di quegli erano decine di migliaia».

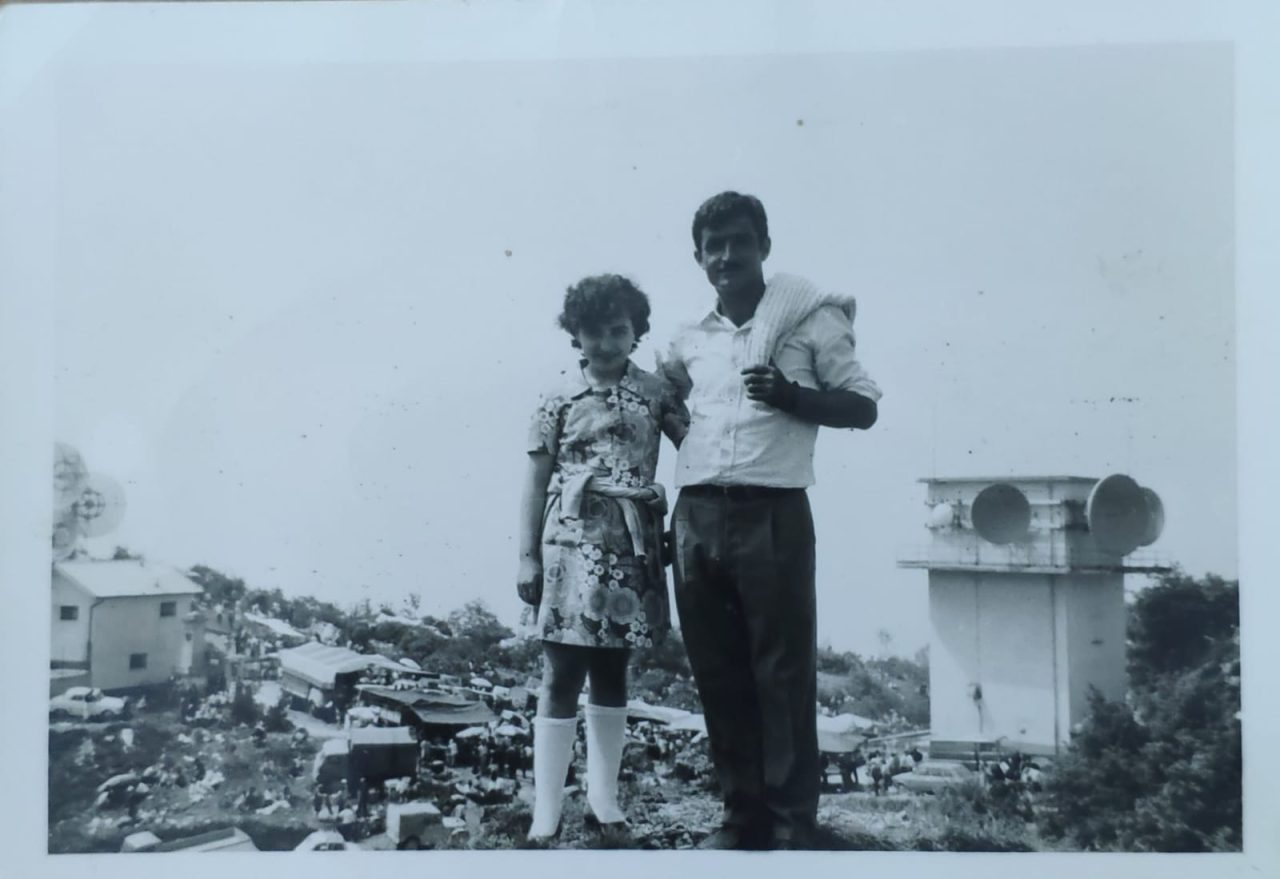

Luigi Vagnoni con Rita Osimi, la sorella della moglie. Sullo sfondo impazza la festa dell’Ascensione

Moltissimi quelli che pernottavano, una volta arrivati in cima, in capanni di fortuna appositamente realizzati, utili per ripararsi sia dal sole che dalla pioggia.

«La grande festa durava ininterrottamente dal giovedì alla domenica – continua Mario – c’erano sempre i venditori di pesce fritto, e i suonatori con i loro organetti ad accompagnare i canti popolari. Persino la giostra, e i gelati, che dal santegidiese tiravano fin lassù nelle casse con i blocchi di ghiaccio per non farli sciogliere. Ricordo che mio padre li aiutava nell’ultimo tratto, trainando con le sue mucche i loro carri, e loro, per sdebitarsi, me ne regalavano sempre qualcuno».

Fabio Vagnoni ha radici a Polesio da almeno quattro generazioni.

Suo nonno, Emidio, aveva perso un fratello, Santino, fra i tanti caduti nella Grande Guerra. «Mio padre, Luigi – ricorda – ci raccontava sempre della sua infanzia di povertà. La fame quella no, perché noi contadini, in campagna, qualcosa da mettere sotto i denti lo avevamo sempre. In vista della grande festa di giugno dell’Ascensione, tutti si portavano avanti con i lavori agricoli e le faccende domestiche per ritagliarsi quella domenica di completo relax in cima al monte».

Alla festa si andava tutti indossando il vestito più buono, quello delle grandi occasioni. «Mio padre – continua Fabio – aveva un fratello, Romeo (detto Remo) e quattro sorelle, Luisa (detta Ginetta), Giovanna (detta Nannina), Margherita e Santina. Ma in casa c’era un solo soprabito buono. Allora, per ovviare alla carenza, le mie sorelle andavano alle Messe a turno, passandoselo dall’una all’altra, per non apparire sciatte, perché nessuna di loro sfigurasse in pubblico alla grande festa nel giorno più importante dell’anno».

Tempi duri per tutti, subito dopo la guerra, anche a Polesio.«Mio padre ci raccontava anche di un anno, sarà stato il 1946 o ’47 – continua Fabio – in cui la mamma, Enrica Vannicola, e Luisa, la maggiore delle sue sorelle, non riuscirono a rammendargli, per renderla più presentabile, la sua unica camicia. Non c’era più posto per cucirci le toppe. Si mise a piangere, perché alla festa dell’Ascensione voleva andarci anche lui. Allora gli adattarono una vecchia giacca, in migliore stato, del padre, con la solenne promessa di mantenerla sempre abbottonata, e di non toglierla mai, per non mostrare la camicia tutta rattoppata che indossava sotto. Nonostante il caldo, le scarpinate ad andare e tornare dalla cima, le corse per gioco con gli altri bambini, e la conseguente, inevitabile, gran sudata, lui obbedì, e non la tolse mai. Pur di andare alla festa dell’Ascensione, si era disposti a pagare qualsiasi prezzo…».

Era un giorno, quello, nel quale tutti, per l’occasione, si concedevano un regalo, un piccolo, eccezionale, lusso. Come i sigari. «Mio nonno, che se ne faceva bastare tre per settimane – ricorda sempre Fabio Vagnoni – se ne conservava uno, da fumare, tutto intero, soltanto in quella lunga, importante giornata. Ai bambini, invece, i genitori compravano i lupini e, soprattutto, le carrube. Babbo raccontava che si contendevano le più lunghe, e se le sgranocchiavamo contenti. Ma ne conservavano anche qualche pezzetto in tasca, da gustare nei giorni successivi. Perché prima di rivedere un’altra carruba sarebbe dovuto passare un anno…».

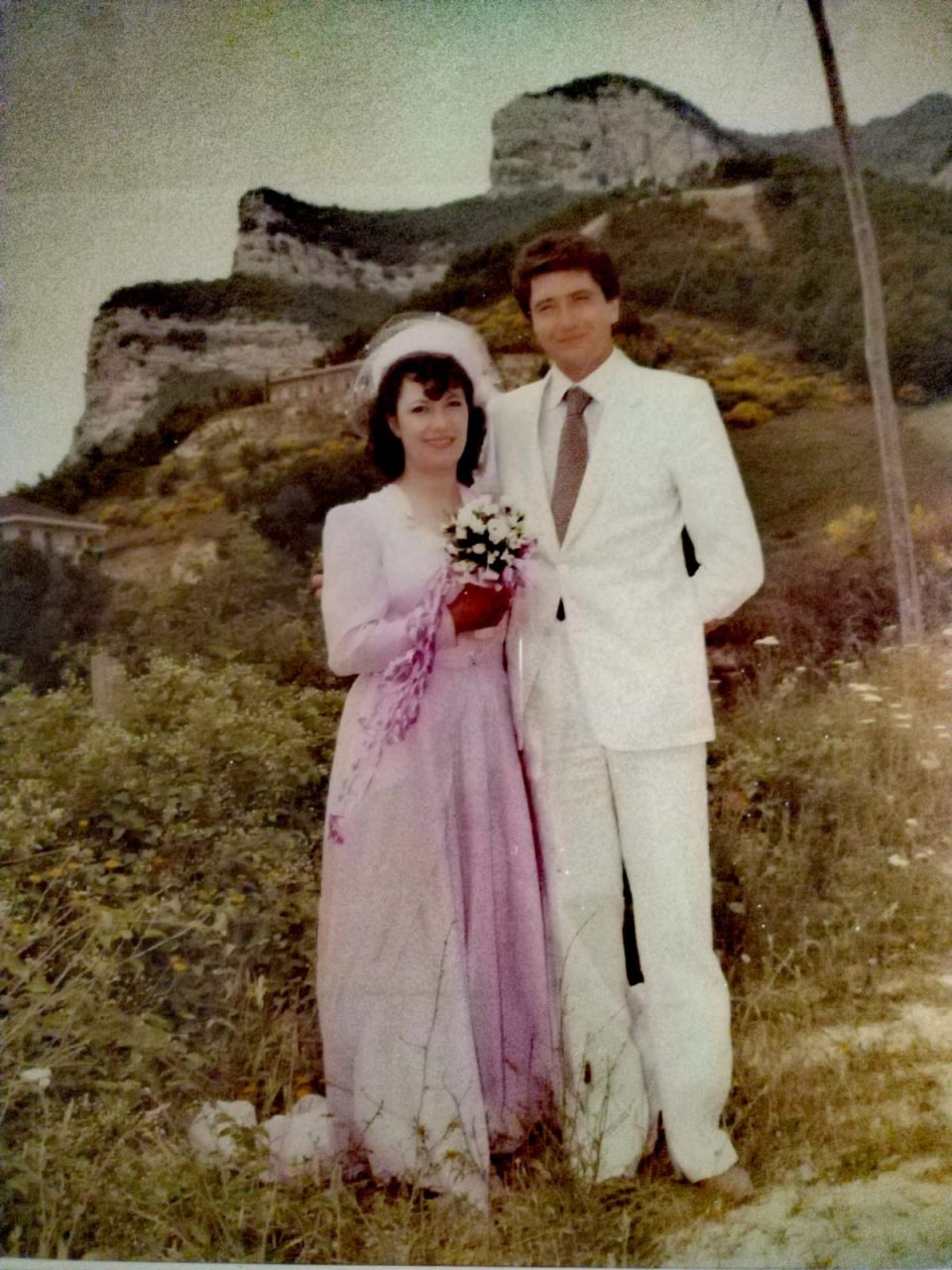

Il testo continua dopo le foto

Ancora oggi i discendenti di Luigi ed Enrica Vagnoni, diretti ed… acquisiti, continuano a ritrovarsi ogni anno a quello che hanno chiamato il Polesio Day. Buoni sentimenti e buona tavola, tutti insieme, in allegria, quel giorno. All’ultima reunion 2025 erano una cinquantina. Sulle magliette celebrative che tutti indossavano c’era scritto “È sempre casa nostra”. Antonella Alberti è un’altra innamorata della sua terra. Conserva ancora la foto del giorno del suo matrimonio.

Dietro agli sposini freschi, vicinissimi, i contorni inconfondibili dell’Ascensione.

«Quella era, e per me lo è ancora – ci dice – la festa più bella dell’anno. Ci si alzava presto quelle mattine. Le nostre mamme preparavano il timballo, il pollo arrosto con le patate di contorno, e si portavano in collo tutto il necessario fino in cima al monte. Per poterlo consumare insieme, in festa, seduti sulle tovaglie a quadrettini stese sul prato. Ricordo ancora le tantissime bancarelle, davanti alle quali noi bambini indugiavamo, sempre curiosi e desiderosi. Mi sembra di sentire ancora i profumi del pesce fritto, o della porchetta, nell’aria. Come delle noccioline, calde calde, appena tostate nei loro sacchetti di carta trasparente gialli e rossi. Ricordo le giostre per i più piccoli, mentre gli adulti gareggiavano nei tanti giochi popolari, che richiedevano forza e abilità, che sono andati poi, via via, scomparendo. Insieme alla genuinità, che oggi rimpiangiamo in ogni ambito, e che caratterizzava ogni cosa di quel tempo, finito per sempre …».

Torna alla home page

Per poter lasciare o votare un commento devi essere registrato.

Effettua l'accesso oppure registrati

- 4 Feb - Accessibilità e inclusione, Monteprandone nella rete “Iacom” (1)

- 19 Feb - Ravenna, in casa una “macchina da guerra”, per Boscaglia l’esordio più complicato (0)

- 30 Gen - Piazza Arringo step by step: oggi termina la “cantierizzazione”, lato commercianti libero per l’estate (0)

- 30 Gen - Incidente sul Ponte Tesino, il sindaco Luciani: «La rotatoria non può più attendere» (0)

- 30 Gen - Truffe online e finti investimenti, l’appello della Questura: «Diffidate di guadagni facili e richieste di denaro» (0)

- 30 Gen - Ast accelera: definite le scelte su orari ridotti e trasferimenti, nuove assunzioni (0)

- 30 Gen - Operazione “Apifarm”, i Carabinieri Forestali smascherano illeciti nel comparto apistico: in 10 nei guai (0)

- 30 Gen - Via dei Soderini chiusa per lavori: nuove regole per traffico e sosta fino a dicembre (0)

- 30 Gen - Acconciatori in rete per gli ustionati di Crans Montana: parte la raccolta di capelli solidale promossa da Confartigianato (0)

- 30 Gen - «A gennaio, ogni giorno,

un marchigiano ha scelto la vaccinazione

anti-Hpv in farmacia» (0) - 30 Gen - Sicurezza e la collaborazione territoriale, l’assessore regionale Pantaloni incontra il questore Capocasa (0)

- 30 Gen - Piano asfalti: al via i lavori per la sicurezza delle strade comunali (0)

- 30 Gen - “Vita di un uomo – Giuseppe Ungaretti”: presentato a Roma il docufilm girato nelle Marche (0)

- 30 Gen - Vigili del fuoco, Savino Stallone nuovo comandante (0)

- 30 Gen - Ponte Ancaranese, rinvenuto nuovo ordigno bellico sul Tronto: intervento degli artificieri (Video e foto) (0)

- 30 Gen - Carnevale, torna il Premio Fanfulla (0)

- 30 Gen - Samb a Carpi con difesa in emergenza senza Zini, Lepri e Dalmazzi: giocano Zoboletti e Chelli (0)

- 30 Gen - Fenomeni metereologici estremi e maremoti, summit in prefettura (0)

- 30 Gen - Operatore edile, aperte le iscrizioni al corso triennale (0)

- 30 Gen - Doppio colpo in vallata, cresce la preoccupazione (0)

- 22:14 - Ravenna, in casa una "macchina da guerra", per Boscaglia l'esordio più complicato

- 21:07 - Incidente in cantiere, operaio cade da tre metri

- 20:06 - Ladri-acrobati flagellano la Vallata, nuovo colpo a Colli

- 19:34 - Ecomostro di via Calatafimi, sopralluogo delle autorità per accertare inquinanti

- 18:44 - Cavallo imbizzarrito in strada al calare del buio, disagi lungo la Mezzina

- 18:09 - L’acqua diventa “smart”: Ciip e Comune di Ascoli lanciano la rivoluzione digitale delle reti (Video)

- 17:27 - Senzatetto, emergenza senza fine, l’appello dei sindaci al buon cuore dei privati: «Chi ha posti disponibili si faccia avanti»

- 16:41 - Ascoli, D'Uffizi non si nasconde: «Guardiamo sempre il primo posto, proveremo a vincerle tutte»

- 15:56 - Campetto chiuso a Piane di Morro, scontro tra maggioranza e opposizione

- 15:08 - Scabbia nella Rsa di Ripatransone, l’Usb chiede interventi urgenti

- 14:22 - Lupi a Monteprandone, il sindaco chiede di mantenere alta la guardia

- 13:42 - La Zes a 360 gradi

- 13:21 - Al via il 16° concorso per 898 allievi marescialli dei Carabinieri

- 13:11 - Prorogata la sperimentazione della “Farmacia dei servizi”: continuità garantita in attesa delle linee guida nazionali

- 10:00 - Le storie di Walter: Silvio Perla di Pretare

- 09:32 - Auto fuori controllo centra vetture in sosta in viale Marcello Federici

- 09:14 - Monteprandone, pubblicato il bando per le case popolari

- 08:58 - Furti in aumento, i cittadini si interrogano: «In Vallata occorre sicurezza condivisa»

- 22:41 - Boscaglia ai tifosi: «Stateci vicini, abbiamo bisogno di voi, da solo non posso nulla»

- 20:17 - Trent’anni di Registro delle Imprese, nelle Marche la guida a un team di quattro donne: «Pragmatismo e semplificazione»

- 18 Feb - Tragico schianto contro un albero, muore Adelina Reginelli

- 9 Feb - De Michele: «Le aste per gli stabilimenti balneari non ci saranno mai: lo dice la legge, denunce per chi le avvia»

- 10 Feb - Caos in Consiglio per la benemerenza civica a Lorenzo Virgulti: «Follia», «Vergogna», «Stai zitto»

- 18 Feb - Marco Merlini trovato morto in casa: aveva 50 anni

- 15 Feb - Carnevale ascolano al top: sfida la pioggia e si fa largo tra i cantieri (Video e foto)

- 13 Feb - Spari a Monticelli: identificato un 13enne

- 12 Feb - Al via la consegna gratuita dei kit per la raccolta differenziata

- 16 Feb - Tutto nero attorno alla Samb: l’unica cosa buona è che non c’è più nulla da perdere

- 16 Feb - Perde il controllo dell’auto e sbatte contro il guard rail: ferita una donna, illeso il figlio 14enne

- 19 Feb - Auto fuori controllo centra vetture in sosta in viale Marcello Federici

- 18 Feb - Pauroso schianto tra due camion in galleria: due feriti, code e rallentamenti tra Pedaso e Grottammare (Foto)

- 14 Feb - Lutto per Gianfranco Catalucci, anima silenziosa dello sport cittadino

- 17 Feb - Carnevale in Piazza: satira al sole tra cantieri infiniti, seggiovie immaginarie e supermercati vista cimitero (Foto)

- 11 Feb - Getta acqua sull’olio bollente, cucina in fiamme e palazzo evacuato: due residenti intossicati (Foto)

- 9 Feb - “Il Carnevale lo sentiamo forte”: la città celebra la sua anima più autentica

- 11 Feb - Carnevale e maltempo, slitta l’esibizione delle scuole

- 11 Feb - Auto in fiamme, paura a Campo Parignano

- 9 Feb - La Samb a Marco Mancinelli, esonerato Filippo D’Alesio

- 13 Feb - Dal saltarello all’intelligenza artificiale: il “Carnevale delle Scuole” colora la città (Le foto)

- 13 Feb - Scontro tra scooter e auto sulla Bonifica: uomo in codice rosso

Rss

Rss Facebook

Facebook