Origine e diffusione delle capanne di pietra a secco della Montagna dei Fiori

di Gabriele Vecchioni

In questo breve scritto, andremo ad approfondire l’espansione geografica di queste capanne e di come esse si siano diffuse dall’area mediterranea fino alle lande remote dell’Europa settentrionale. Per l’estensione dell’articolo sono stati utilizzati ampi brani tratti da una pubblicazione edita a cura della Provincia di Ascoli Piceno (Quaderni del Festival dell’Appennino, 2013), della quale sono autori il sottoscritto e Narciso Galiè.

Iniziamo con un breve riassunto delle loro caratteristiche, per evitare la (ri)lettura dell’articolo citato.

Le capanne in pietra a secco. Tecnicamente, le capanne in pietra a secco sono costruzioni monocellulari col tetto a falsa cupola, edificate utilizzando anelli concentrici di pietre, a diametro decrescente e disposti orizzontalmente uno sull’altro, di solito chiuse in cima da una pietra piatta. Esse sono state edificate in aree vocate per la pastorizia, approfittando di una serie di condizioni, elencate qui di seguito. Tre sono quelle che, in maniera particolare, hanno permesso la loro costruzione: la facile reperibilità in loco di materiale litico calcareo affiorante o poco profondo – quindi facilmente disponibile – rinvenuto durante lo spietramento delle aree da utilizzare a pascolo; l’utilizzazione della statica, relativamente semplice da intuire, della falsa cupola (il cosiddetto sistema trilitico), innalzata a partire da un perimetro circolare; la probabile imitazione dell’esempio costruttivo pugliese, scoperto nel corso della pratica della transumanza o, comunque, la riproduzione di costruzioni estranee alla cultura locale. Una precisazione: per alcuni studiosi l’origine delle capanne è transadriatica, come vedremo nel prosieguo dell’articolo.

La “caciara” di Colle San Giacomo, una delle meglio conservata con, sullo sfondo, il Vettore; in basso, quella a La Croce con, sullo sfondo, l’Ascensione

Per quanto riguarda il nome, la forma e l’archètipo di queste strutture, si rimanda all’articolo citato; in questa sede sarà analizzata solo la diffusione geografica dei manufatti.

La diffusione delle capanne in pietra a secco. I resti dei primi edifici di pietra a secco a pianta circolare sono stati rinvenuti nel vicino Oriente e risalgono al 15 000 AC. Costruzioni con copertura a falsa cupola (7-6000 AC) sono state identificate nell’area mesopotamica e nell’isola di Cipro, riconoscibili per la disposizione in aggetto delle pietre.

La distribuzione insulare delle costruzioni fa ipotizzare una diffusione legata alle comunicazioni “via mare”: sono, infatti, le isole e le coste i luoghi in cui si ritrovano i primi esempi di questi edifici. A conferma di quanto espresso, la mappa delle presenze più antiche (fino al sec. VI AC) comprende le isole di Creta e di Malta, le coste orientali siciliane e quelle libiche. Furono interessati poi territori di altre isole del Mediterraneo (Sardegna, Corsica e, più a occidente, le isole Baleari), le coste della Francia attuale (Provenza e valle del Rodano) e quelle della penisola iberica. La comunicazione marittima di cabotaggio permise, poi l’allargamento dell’area di diffusione a settentrione dello stretto di Gibilterra, fino alla foce del fiume Douro (Duero), in Portogallo. Dal 3000 AC si ebbe una nuova propagazione verso settentrione che interessò le coste del Golfo di Biscaglia, la Normandia, la Cornovaglia e il Galles. Da qui, il modello delle capanne a tholos arriva alle coste irlandesi e alla Scozia; le capanne in pietra a secco più a settentrione del continente europeo si rinvengono nelle spoglie isole Ebridi esterne (tipiche dell’isola di St. Kilda – o Hirta – sono le cleitean (plurale di cleit), costruzioni molto antiche, con la sommità ricoperta di torba, elemento di tenuta per evitare che l’acqua meteorica penetri all’interno).

A Falàsama, nell’isola di Creta, un’antica costruzione sfrutta il metodo costruttivo delle tholoi micenee (foto M. Straccia)

L’uso di tali costruzioni di pietra è, all’inizio, più che altro sepolcrale e solo in misura sporadica abitativo. In particolare, la tholos micenea, che può essere considerata il prototipo delle capanne in pietra a secco pugliesi e di quelle della Montagna dei Fiori, era il vestibolo, lo spazio monumentale che introduceva alla camera tombale e al quale si accedeva con un ampio corridoio (il dròmos). Il sepolcro era un alto locale a pianta circolare, semisotterraneo, con copertura a sezione ogivale, realizzata con massi squadrati, progressivamente aggettanti (falsa volta.

L’origine delle costruzioni trulliformi pugliesi è quindi molto antica, di probabile derivazione megalitica; per le capanne della zona, possiamo riportare integralmente quanto scrive Edoardo Micati: «La capanna in pietra a secco con falsa cupola, o volta inerte, si è sviluppata, secondo una delle teorie più accreditate, ovunque fosse disponibile la materia prima e vi fossero limitate possibilità economiche. Tale tipo di costruzione ha avuto un certo successo dovuto principalmente alla sua elementare statica, facilmente intuibile, che permette di risolvere il problema critico della copertura svincolandola dall’uso dilagante e di strutture lignee di sostegno. Pur essendo presente in tutta Europa e in Medio Oriente, essa è particolarmente diffusa e ricca di forme nei paesi del bacino mediterraneo. […] per quanto riguarda la capanna abruzzese [e quindi anche quelle della Montagna dei Fiori, NdA], la sua origine è da ricercarsi in una migrazione di cultura, tramite la pastorizia transumante, dall’area pugliese a quella dei nostri monti ove esistevano i presupposti per la sua diffusione; è opinione comune che risalga al massimo a duecento, trecento anni fa».

È evidente l’analogia tra gli ipogei, “grotte naturali”, e le capanne a tholos, “grotte di superficie”

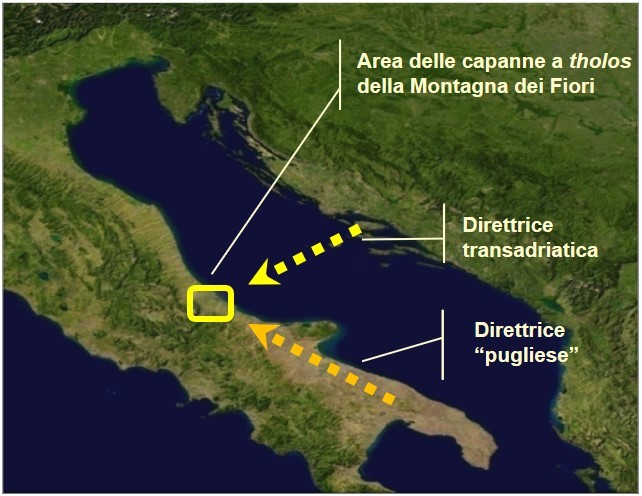

Alcuni autori mettono in dubbio l’origine pugliese delle capanne pastorali di pietra a secco della nostra zona. La motivazione si basa sul fatto che le vie della transumanza usate dai pastori abruzzesi arrivavano in Capitanata – la zona di Foggia, dove tali costruzioni sono pressoché assenti; in effetti, le tholoi sono diffuse nelle zone più meridionali della regione. A questo punto, viene ipotizzata un’origine transadriatica del modello costruttivo. A sostegno di tale idea, portano la presenza di capanne simili nei paesi che si affacciano sull’Adriatico e la relativa facilità dei flussi migratori da sponda a sponda: sarebbero state le popolazioni della costa dalmata a esportare la tipologia costruttiva.

Nel caso delle capanne a tholos, va rilevato che gli edifici, ben più modesti dell’archètipo ma con una propria dignità estetica, grazie all’abilità dei costruttori, sono stati ideati e innalzati da dilettanti, definiti dallo studioso come “pastori-architetti”.

Una cleit dell’isola di St. Kilda dell’arcipelago delle Ebridi esterne. Il “tetto” inerbito serve per impermeabilizzare l’interno della costruzione

In alcuni casi (i nuraghe in Sardegna e i villaggi agricoli in Siria) le costruzioni a tholos si aggregano, per scopi difensivi, a formare villaggi. Solo in tempi più recenti (più o meno dall’epoca medioevale) le capanne di pietra sono state utilizzate come abitazione temporanea: dalle pratiche eremitiche nell’Europa settentrionale (Irlanda) all’uso pastorale nella penisola italiana. In tali casi, si diffonde l’utilizzazione di queste costruzioni come deposito di attrezzi agricoli e punto di appoggio temporaneo.

Luoghi diversi, modelli simili. Concludiamo con una riflessione su costruzioni presenti in località tra di loro lontane ma con forme esteticamente convergenti. Questo breve testo è la didascalia di una delle foto a corredo dell’articolo. Nelle foto (dall’alto in basso e da sinistra a destra), una borie provenzale, un chozo de pastores andaluso, una stone clochán irlandese e una caciara della Montagna dei Fiori. A dispetto della notevole distanza geografica e culturale, l’analogia estetica (e funzionale) è evidente. La somiglianza delle costruzioni si può interpretare sia come aderenza a un archètipo – un modello unico importato e imitato – sia come sviluppo indipendente di un’idea o di una forma preesistente (la caverna), come adattamento a condizioni ambientali. Come ricorda Raffaele Cusella in un suo articolo (Provinciaoggi, 1997) «Se confrontiamo l’ampia area di diffusione geografica della tholos antica con gli sviluppi successivi, si verifica un perdurante riapparire di tale tipologia, rielaborata e riutilizzata in modi diversi nelle medesime regioni».

A margine dell’articolo, una riflessione. Un’azione congiunta delle Istituzioni e delle Associazioni culturali permetterebbe di salvaguardare queste testimonianze del lavoro dell’uomo che caratterizzano il paesaggio sia come presenza fisica sia come memoria storica. Salvare le caciare dall’abbandono e dall’incuria sarebbe un bel segnale per le generazioni future, per il mantenimento dalla memoria del patrimonio identitario del territorio

Nella mappa schematica di Stepinac-Fabijanic (1990) la presenza sul territorio delle costruzioni in pietra a secco che sfruttano la caratteristica della falsa cupola

Nella mappa satellitare, sono evidenziate l’area di diffusione delle capanne a tholos della Montagna dei Fiori e le due probabili direttrici di diffusione (nella penisola italiana) del modello architettonico della capanna in pietra a secco

Una caciara (rintracciabile sul versante settentrionale della Montagna) della tipologia “primaria ogivale”, una forma elegante ottenuta grazie a un continuo, accurato lavoro di aggetto (foto D. Cornacchia)

Torna alla home page

Per poter lasciare o votare un commento devi essere registrato.

Effettua l'accesso oppure registrati

- 4 Feb - Accessibilità e inclusione, Monteprandone nella rete “Iacom” (1)

- 27 Gen - Il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito in visita al 235° Reggimento Piceno (0)

- 27 Gen - Roccafluvione celebra il successo del “Tartufo Nero Festival” (0)

- 27 Gen - Presente e futuro della moda a confronto sulla sostenibilità al centro della presentazione del libro “La rivoluzione comincia dal tuo armadio” (0)

- 27 Gen - La Cna al “Tartufo Nero Festival” per valorizzare imprese, territorio e filiera agroalimentare (0)

- 27 Gen - Giannina, morta dopo la truffa:

la famiglia sporge denuncia (0) - 27 Gen - Yoghi chiude dopo 32 anni, si abbassa la serranda di un pezzo di città (0)

- 27 Gen - Scacchi al Centro “Pacetti”: lezioni e partite libere ogni giovedì (0)

- 27 Gen - Fragilità che parlano: Donatella Di Pietrantonio incanta il Teatro Sale (0)

- 27 Gen - Allarme Fentanyl in Riviera? Il Sert: «Nessun riscontro sul territorio» (0)

- 27 Gen - Sgomberato un edificio occupato abusivamente a Ponterotto (0)

- 27 Gen - Ponte di Pagliare, chiusura al transito per i camion (0)

- 27 Gen - Piano urbanistico, la patata bollente degli indirizzi spetterà alla prossima amministrazione (0)

- 27 Gen - Corso gratuito di tennis/pickleball per bambini e ragazzi (0)

- 27 Gen - Samb, Massi: «Momento difficile, andiamo avanti con la passione dei tifosi e il senso di appartenenza» (0)

- 27 Gen - Ristorante impiegava lavoratori in nero: sospesa l’attività (0)

- 27 Gen - Assistenza primaria, dal 1° febbraio è in pensione Patrizia Rosa (0)

- 27 Gen - Il Progetto S.I.S.Ma. rafforza la propria operatività tra Piceno e Fermano (0)

- 28 Gen - Si precipita sui binari per salvare il cane: traffico ferroviario sospeso, ora rischia la denuncia (0)

- 28 Gen - Palariviera, i film della settimana (0)

- 17:15 - Carnevale di Ascoli verso il gran finale tra maschere, musica e premiazioni

- 16:29 - L'Atletico Ascoli blinda il 5° posto in classifica

- 16:14 - Fondazione Ospedale Salesi, da Conad raccolti quasi 150mila euro a sostegno della ricerca scientifica e delle attività rivolte a bambini e donne

- 15:10 - Ancora più taser per i vigili, il Comune amplia la formazione: altri cinque agenti abilitati

- 13:47 - Commissione regionale pari opportunità, definite le 21 componenti

- 11:42 - Atletica leggera, argento Angie Anemone agli italiani

- 11:07 - Banco Farmaceutico, Ancos rinnova il suo sostegno

- 10:29 - Una carcassa di delfino sulla battigia (Foto)

- 10:27 - Come organizzare un viaggio senza spendere una fortuna: la guida al risparmio intelligente

- 09:39 - Dilettanti, risultati e classifica: sorridono Atletico Azzurra Colli, Castel di Lama e Grottammare

- 08:54 - Bra-Ascoli, le pagelle: grande impatto di Guiebre, Chakir e Galuppini pronti al momento giusto

- 20:27 - Carnevale ascolano al top: sfida la pioggia e si fa largo tra i cantieri (Video e foto)

- 18:39 - Samb-Torres 1-2: primo tempo in confusione, poi la reazione e il patatrac

- 18:23 - L'Atletico Ascoli piega il Castelfidardo: 3-1

- 18:05 - Bra-Ascoli, Tomei: «Grande reazione, sarà una corsa fino alla fine e dobbiamo restare attaccati»

- 17:41 - Si salva solo Parigini, affonda la difesa

- 16:37 - Chakir-Galuppini-Gori, l'Ascoli rimonta il Bra e conquista il secondo successo esterno consecutivo (1-3)

- 16:02 - Escursionista in difficoltà sul Monte Girella: soccorso in condizioni di "visibilità zero" (Video)

- 12:52 - Caccia ai microchip col metal detector,

emergono altre ossa di cani (Foto/Video) - 12:43 - Dalla vegetazione del fosso

spuntano altre carcasse di cani:

sinora oltre 50 quelle trovate

- 9 Feb - De Michele: «Le aste per gli stabilimenti balneari non ci saranno mai: lo dice la legge, denunce per chi le avvia»

- 6 Feb - Tre lutti in poche ore: un giorno da non ricordare per Castorano

- 10 Feb - Caos in Consiglio per la benemerenza civica a Lorenzo Virgulti: «Follia», «Vergogna», «Stai zitto»

- 6 Feb - Ascoli in lutto per la scomparsa di Giuseppe Biancucci

- 7 Feb - Ragioneria 1993, una rimpatriata tra ricordi e sorrisi

- 8 Feb - Carnevale gioca d’anticipo: c’è da spostare Palazzo dei Capitani (Video)

- 7 Feb - Le storie di Walter: Caffè Meletti, un amore infinito

- 15 Feb - Carnevale ascolano al top: sfida la pioggia e si fa largo tra i cantieri (Video e foto)

- 13 Feb - Spari a Monticelli: identificato un 13enne

- 12 Feb - Al via la consegna gratuita dei kit per la raccolta differenziata

- 7 Feb - Scoperta choc di tre escursionisti:

uomo trovato morto in montagna - 8 Feb - Samb-Perugia 0-1, i rossoblù affondano, i tifosi chiedono l’esonero di D’Alesio

- 14 Feb - Lutto per Gianfranco Catalucci, anima silenziosa dello sport cittadino

- 11 Feb - Getta acqua sull’olio bollente, cucina in fiamme e palazzo evacuato: due residenti intossicati (Foto)

- 9 Feb - “Il Carnevale lo sentiamo forte”: la città celebra la sua anima più autentica

- 11 Feb - Carnevale e maltempo, slitta l’esibizione delle scuole

- 11 Feb - Auto in fiamme, paura a Campo Parignano

- 9 Feb - La Samb a Marco Mancinelli, esonerato Filippo D’Alesio

- 13 Feb - Scontro tra scooter e auto sulla Bonifica: uomo in codice rosso

- 13 Feb - Dal saltarello all’intelligenza artificiale: il “Carnevale delle Scuole” colora la città (Le foto)

Rss

Rss Facebook

Facebook