Cupra Marittima, borgo di mare dal cuore antico

di Gabriele Vecchioni

Diversi, importanti autori latini scrissero di questa località: Plinio Seniore, Silio Italico, Pomponio Mela, St5rabone e altri. Cupra Marittima (ma per i locali è, più semplicemente, Cupra) ha origini remote, risalenti al sec. VII AC, quindi all’Età del ferro. Deve però la sua notorietà all’epoca romana, quando fu un centro importante.

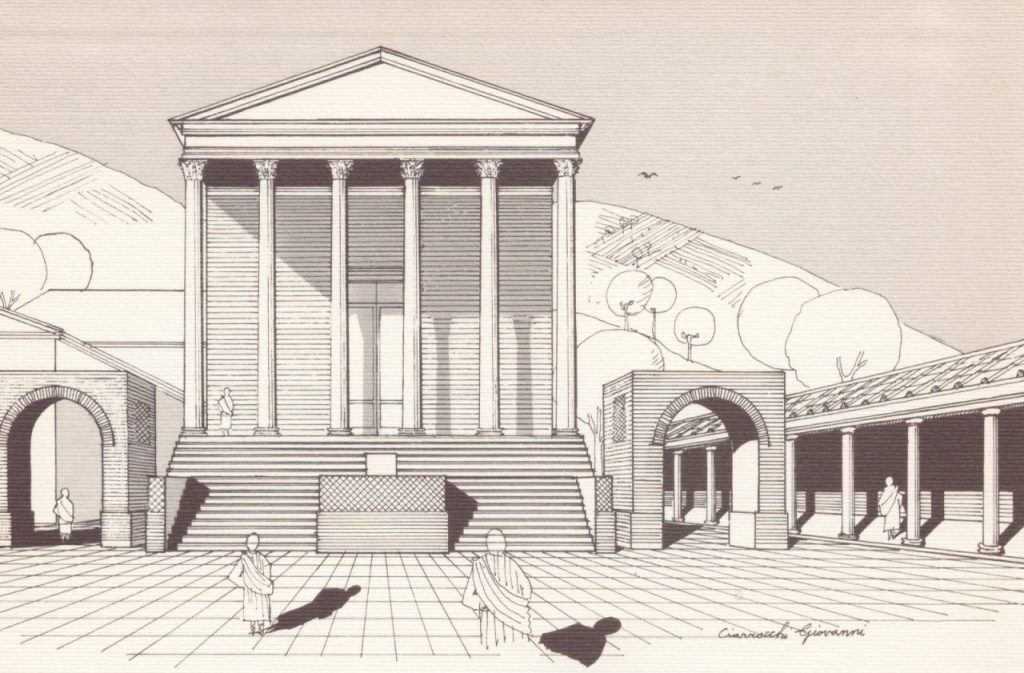

Nel suo territorio – probabilmente dov’è ora la chiesa di San Basso – c’era il tempio della Dea Cupra, una delle Grandi Madri italiche, divinità etrusca e sabina, mutuata dai Piceni e poi “adottata” dai Romani. La figura di Cupra è da riferire all’espressione locale (picena) della Dea Madre, il culto della quale era diffuso in tutto il bacino mediterraneo; una figura vicina alla fenicia Astarte, alla greca Afrodite e alla romana Venere («L’essenza divina, quindi, di Cupra va ricercata nella sua funzione di dea protettrice della fecondità-fertilità (V. Ricci)».

Il tempio dedicato alla Dea era un punto di riferimento importante per il territorio e fu fatto restaurare dall’imperatore Adriano. Cupra Maritima si trovava lungo la consolare adriatica che arrivava a Truentum (verso sud) e a Fanum Fortunae (l’attuale Fano, a nord).

Dopo la Guerra sociale (sec. I AC) diventò municipium e successivamente ebbe lo status di colonia (Julia Cuprensis). Subì saccheggi e distruzioni durante l’invasione longobarda e un nuovo sviluppo nel periodo medievale, quando fu realizzato, nell’area dell’attuale Paese alto, Castrum Maranum.

Il toponimo sembra essere un prediale di origine romana ma, secondo alcuni, potrebbe derivare da marianum, a ricordare l’antica ubicazione del borgo in riva al mare. Dal sito si gode una bella vista sulla costa e sulla retrostante Val Menocchia: a Marano e a Sant’Andrea (sec. XIII) si rifugiava la popolazione costiera per sfuggire alle invasioni dei pirati. All’interno dell’incasato, nel “Palazzo del Vassallo” (Palazzo Brancadoro, sec. XV) visse Francesco Sforza, legato pontificio e futuro signore di Milano, con la moglie Bianca Visconti.

Il legame affettivo dei cuprensi per Marano è espresso dal poeta Ernesto Ciucci che nel suo Lu castelle de Mara’ scrisse che «Tornare al castello di Marano per tutti è un lento viaggio verso le origini del nostro essere, come rondine sperduta, ad attingere, in larghi sorsi, l’acqua purissima di vivere in semplicità ed umiltà, con il ricordo dell’infanzia beata che più non torna».

Nel 1862, infine, Cupra Marittima entrò a far parte del neonato Regno d’Italia. A proposito della «grande epopea del nostro patrio risorgimento», una lapide nella centrale Piazza Vittorio Emanuele ricorda un episodio guerresco che qui ebbe luogo: il 20 settembre 1860, furono disarmati, grazie all’azione «di pochi Cuprensi e dei sopraggiunti Cacciatori del Tronto», ben ottocento soldati sbandati dell’esercito papalino («mercenari della teocrazia»), subito dopo la battaglia di Castelfidardo, ultimo scontro in armi prima dell’Unità d‘Italia.

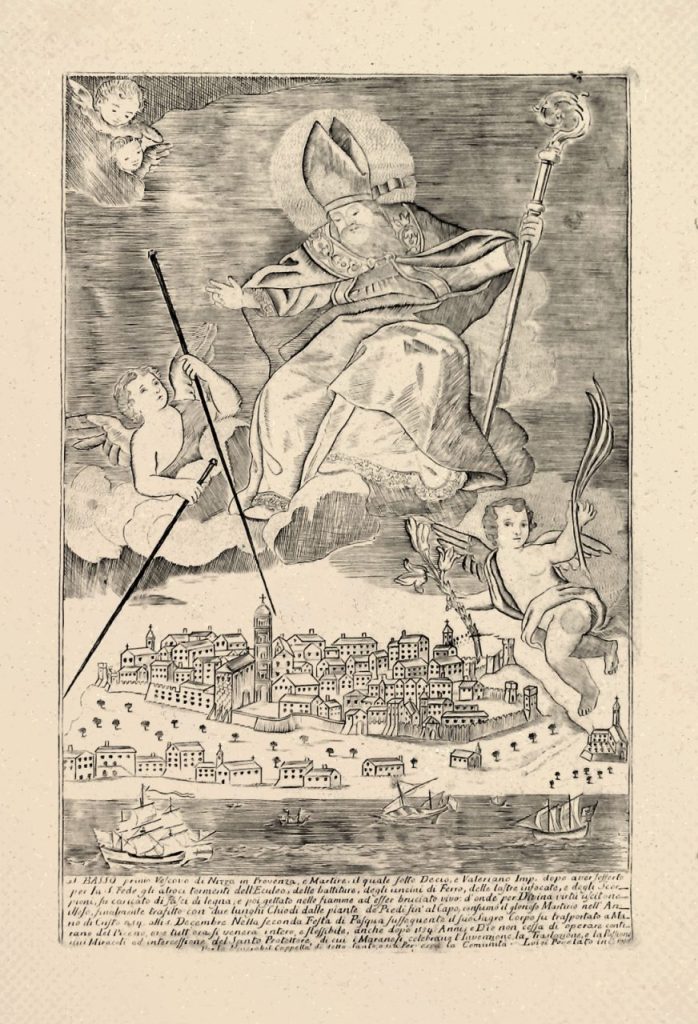

San Basso, patrono di Cupra, in un’incisione seicentesca: l’angelo a sinistra mostra gli strumenti del martirio (spiegazione nel testo) e quello di destra ha in mano il giglio e la palma del martirio

Per quanto riguarda la parte moderna, apprezzata meta turistica, è notevole la spiaggia sabbiosa incorniciata dalla pineta, servita anche da una comoda pista ciclabile che corre a ridosso della linea di costa e la congiunge al vicino centro di Grottammare.

Come abbiamo già evidenziato, «Ci troviamo di fronte a un esempio piuttosto raro di un centro rivierasco che ha ben registrate e visibili le testimonianze di tutte le civiltà, dalle più antiche a quelle a noi più vicine (V. Ricci, 1985)».

Della Cupra romana rimangono diversi siti archeologici, una villa suburbana con ninfeo che conserva tracce degli affreschi, serbatoi idrici (sec. I AC) e, nell’area archeologica della colonia romana, il podio del tempio della Dea Cupra.

A Marano, oltre alla chiesa di Santa Maria in Castello (sec. XIII), il già citato Palazzo dove visse Francesco Sforza (1444), con torri quadrate volute dallo stesso futuro Signore di Milano.

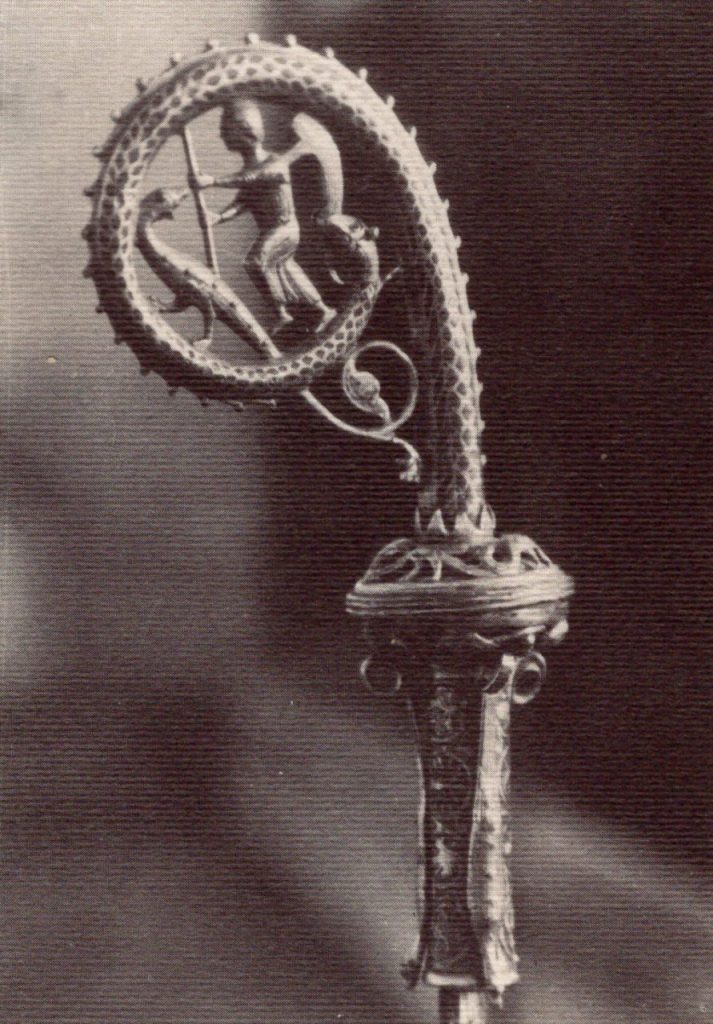

Rocco di pastorale «di indiscutibile valore artistico», con le figure di San Michele Arcangelo e il drago (arte catalana, sec. XI). È stato trafugato dalla Collegiata nel 1987 e mai ritrovato (ph La civiltà marinara, 1988)

Dal Paese alto, bella vista panoramica sulla linea di costa e sulla distesa del Mare Adriatico. Verso sud, ben visibili i resti del Castelli di Sant’Andrea (sec. XIII).

Nell’abitato “marittimo”, la Collegiata di San Basso (vescovo di Nizza e patrono della cittadina) e Santa Margherita (1887); all’interno, un trittico di Vittore Crivelli, fratello del più noto Carlo, è murata una porta con uno splendido architrave paleocristiano.

Nella vicina Val Menocchia, in Contrada Civita, la pieve di San Basso fora, ricostruzione medievale della primitiva chiesa romanica; nella cripta, due colonne in marmo verde di epoca romana.

Cartolina degli anni ’20 del Novecento: Lancette (piccole barche da pesca, con la vela latina, triangolare) si avvicinano alla spiaggia. I disegni sulle vele (quello di destra raffigura un gallo nero) erano caratteristici della marineria cuprense e permettevano di riconoscere la barca da lontano

Una breve digressione relativa a questo antico edificio religioso. Qui fu traslato originariamente il corpo si San Basso, vescovo di Nizza, patrono di Cupra Marittima e dei pescatori. San Basso subì il martirio nel sec. III: secondo l’agiografia, ha tutte le caratteristiche del megalomartire, in titolo che viene dato a diversi santi, soprattutto dalle chiese orientali, che hanno subito martìri particolarmente crudeli.

Il vescovo Basso, subì i supplizi dell’eculeo (sorta di cavalletto ligneo), degli uncini di ferro, delle lastre infuocate, fu gettato in una fossa con scorpioni, scampò miracolosamente alle fiamme del rogo e, infine, fu trafitto con due lunghi spiedi dalla pianta dei piedi alla testa.

Cartolina degli anni ’20 del Novecento: si sta per concludere la sciabica (metodo di pesca delle zone costiere, con rete a strascico)

Tornando al Castello di Marano, esso fu libero comune nel 1076 e costruì una cinta di mura solo nel 1100; all’interno delle mura urbiche si svilupparono tre rioni. Per assicurarsi la “protezione” della guelfa Fermo doveva versare un tributo (ogni anno, per diverso tempo, un bue e una scrofa). Cupra Marittima era di nuovo un centro importante, abitato da «i naviganti di Marano, i pescatori di Sant’Andrea, pochi artigiani (falegnami, fabbri, carrai, muratori), molti rurali e pastori (V. Ricci, 1989)».

Dopo la seconda metà del sec. XVII, aumentò l’importanza del porto di Marano, con scambi commerciali interadriatici.

Cupra e il mare. La località, fin dall’epoca protostorica e poi romana, è stata un punto di riferimento importante per i commerci marittimi: già nel sec. VIII AC, Cupra era, con Numana e la più settentrionale Spina, uno dei porti di approdo per l’ambra, una resina fossile molto richiesta, proveniente dai paesi baltici.

Diventò poi un fiorente centro di scambi commerciali («Cupra Marittima mantiene il primo posto nella provincia di Ascoli e, tra i paesi del litorale, da Ancona a Pescara, occupa sicuramente il terzo posto sul movimento di navigazione, Cupra Marittima. Lettura di un territorio)».

Area archeologica della Civita: ben visibili i due archi in laterizio e il podio del tempio (ph C. Perugini)

Alla fine dell’Ottocento, «Cupra Marittima è lo scalo più importante della provincia [di Ascoli Piceno] riconosciuto dal Governo, che vi instituì da parecchio tempo l’Ufficio della Dogana principale. Nei passati secoli troviamo esercitato il commercio marittimo internazionale e di cabotaggio, e di ciò ne parlano i certificati rilasciati dai varii governi e dal Montenegro in particolare». Col passare degli anni, però, il porto di Cupra Marittima divenne inadeguato al crescente movimento (cit. Cupra Marittima. La civiltà marinara, 1988).

Per quanto riguarda le attività moderne, la principale è quella turistico-ricettiva, grazie agli stabilimenti balneari e agli alberghi.

La fama di Cupra Marittima come stazione di villeggiatura inizia già negli ultimi decenni dell’Ottocento: Gustavo Stafforello (in La Patria. Geografia dell’Italia,1898), riferendosi a Cupra (allora inserita nel Mandamento di Ripatransone, Circondario di Fermo), scriveva che «La mitezza del clima, l’aria profumata degli aranceti e pineti, la purezza ed abbondanza delle fresche e limpide acque sorgive, la sicurissima spiaggia, l’indole degli abitanti e la modicità dei prezzi di qualsiasi genere richiamano a Cupra Marittima una distinta colonia balneare».

Torna alla home page

Per poter lasciare o votare un commento devi essere registrato.

Effettua l'accesso oppure registrati

- 8 Gen - La Samb cambia l’attacco: dopo Lonardo ecco Stoppa dal Catania (0)

- 8 Gen - Ascoli, «spirito di rivalsa» e voglia di riscatto: al “Del Duca” prova di forza contro la Ternana (0)

- 9 Gen - Appropriatezza Terapeutica, rinnovata la commissione regionale (0)

- 9 Gen - Scritte contro una studentessa, la mamma: «Sollevati per l’esito delle indagini, ma continuiamo a chiederci perché» (0)

- 9 Gen - Assunzioni in Ast, ma la Cisl avverte: «Negli ospedali restano gravi criticità» (0)

- 9 Gen - Tentata truffa ai danni di un anziano a Porto d’Ascoli: i Carabinieri sventano il raggiro (0)

- 9 Gen - Tragedia sul ponte della A14: una persona muore dopo essersi lanciata (0)

- 9 Gen - “Patto per la lettura”: nasce a Monteprandone una rete culturale sul territorio (0)

- 9 Gen - A14, chiusura notturna del tratto Pedaso–Grottammare in entrambe le direzioni (0)

- 27 Gen - Il Progetto S.I.S.Ma. rafforza la propria operatività tra Piceno e Fermano (0)

- 8 Gen - Atletico Ascoli con il vento in poppa, questo il mese della verità (0)

- 8 Gen - Bravo Fioravanti: poi per gli applausi serviranno i fatti, le parole le porta via il vento (0)

- 8 Gen - Parcheggio Capoluogo a Monteprandone, s’inaugura il “Piano -2” (0)

- 8 Gen - Scoppia la lite e la minaccia con un’ascia: denunciato (0)

- 8 Gen - “Aperitivo con l’Autore” con il re del verde Giuseppe Traini (0)

- 8 Gen - Sicurezza in Riviera, Riconi detta la linea: «Prevenzione e presenza sul territorio» (0)

- 8 Gen - A Cupra le befane chiudono il programma natalizio, Piersimoni: «Grande partecipazione. Promettiamo sempre più attività» (0)

- 8 Gen - «Basta campanilismo tra Ascoli e San Benedetto, il futuro del Piceno si costruisce insieme» (0)

- 9 Gen - Lotteria Italia, nelle Marche boom di vendite ma Ascoli va in controtendenza (0)

- 8 Gen - Sanità marchigiana, Curti: «56,9 milioni sottratti al Fondo sanitario per la mobilità passiva» (0)

- 20:49 - Il Progetto S.I.S.Ma. rafforza la propria operatività tra Piceno e Fermano

- 19:54 - Assistenza primaria, dal 1° febbraio è in pensione Patrizia Rosa

- 19:02 - Corso gratuito di tennis/pickleball per bambini e ragazzi

- 18:21 - Piano urbanistico, la patata bollente degli indirizzi spetterà alla prossima amministrazione

- 17:39 - Ristorante impiegava lavoratori in nero: sospesa l’attività

- 16:48 - Massi: «Momento difficile, ma andiamo avanti con la passione dei tifosi e appartenenza ai colori della Samb»

- 15:57 - Ponte di Pagliare, chiusura al transito per i camion

- 15:06 - Allarme Fentanyl in Riviera? Il Sert: «Nessun riscontro sul territorio»

- 14:15 - Fragilità che parlano: Donatella Di Pietrantonio incanta il Teatro Sale

- 12:58 - Sgombero di un edificio occupato abusivamente a Ponterotto

- 11:47 - Yoghi chiude dopo 32 anni, si abbassa la serranda di un pezzo di città

- 11:43 - Scacchi al Centro "Pacetti": lezioni e partite libere ogni giovedì

- 11:38 - La Cna al "Tartufo Nero Festival" per valorizzare imprese, territorio e filiera agroalimentare

- 10:33 - Giannina, morta dopo la truffa:

la famiglia sporge denuncia - 10:00 - Presente e futuro della moda a confronto sulla sostenibilità al centro della presentazione del libro “La rivoluzione comincia dal tuo armadio”

- 09:38 - Roccafluvione celebra il successo del “Tartufo Nero Festival”

- 09:23 - Il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito in visita al 235° Reggimento Piceno

- 09:10 - Il baritono ascolano Davide Peroni premiato alla Scala

- 08:26 - Equitazione, Edoardo Celani conquista il Gran Premio di Chieti

- 21:46 - Elezioni, nel centrosinistra c'è chi pensa a un candidato sindaco "civico" per uscire dallo stallo

- 26 Gen - Uomo di 44 anni trovato senza vita in casa: tragedia in Corso Vittorio Emanuele

- 20 Gen - Felino di Venarotta, arrivano altre segnalazioni: la foto dell’animale

- 19 Gen - Caffè Meletti, ha un nuovo gestore: ecco chi è Quintessenza e quali gli obiettivi dei soci

- 19 Gen - Tragedia a Porto d’Ascoli: Marco Trevisani muore a 33 anni

- 27 Gen - Yoghi chiude dopo 32 anni, si abbassa la serranda di un pezzo di città

- 26 Gen - La truffa del “finto carabiniere”

finisce in tragedia:

Giannina Orciari si sente male e muore - 21 Gen - Addio a Pietro Santarelli, storico imprenditore edile ascolano

- 18 Gen - Perde i sensi mentre cucina e il fornello resta acceso: anziana salvata da 118 e Vigili del Fuoco

- 20 Gen - Violenti incidenti stradali a Colli e Pagliare: due donne in codice rosso al Torrette

- 26 Gen - Un malore in casa dopo cena, muore l’ex calciatore Diego Ruspantini

- 24 Gen - Mauro Evangelisti e Aurelio Amirante nella top ten mondiale dei pizzaioli

- 21 Gen - La Questura trasloca: nuova sede (temporanea) cercasi

- 24 Gen - Controlli in centro, 25enne denunciato per porto di armi

- 24 Gen - Giovani eccellenze, Stefano Fioravanti brucia i tempi: dottore commercialista a 24 anni

- 22 Gen - Tamponamento sulla circonvallazione: automobilista in ospedale e traffico in tilt

- 25 Gen - Care vecchie edicole: storia di Gianluca “il sicario”

- 25 Gen - Dardust torna a Sanremo: firma il brano di un big. E a febbraio si rivede al Ventidio

- 23 Gen - Tamponamento in Via Aprutina: due feriti e caos viabilità

- 23 Gen - Uomo con ferite da arma da taglio soccorso in Piazza Giorgini

- 19 Gen - Cascioli inaugura la rinnovata sede di San Benedetto del Tronto e presenta in anteprima la BMW iX3

Rss

Rss Facebook

Facebook