Dibattito sulla Sanità, Ojetti: «La sacralità di una sala operatoria, ora sostituita da linee guida e profitto»

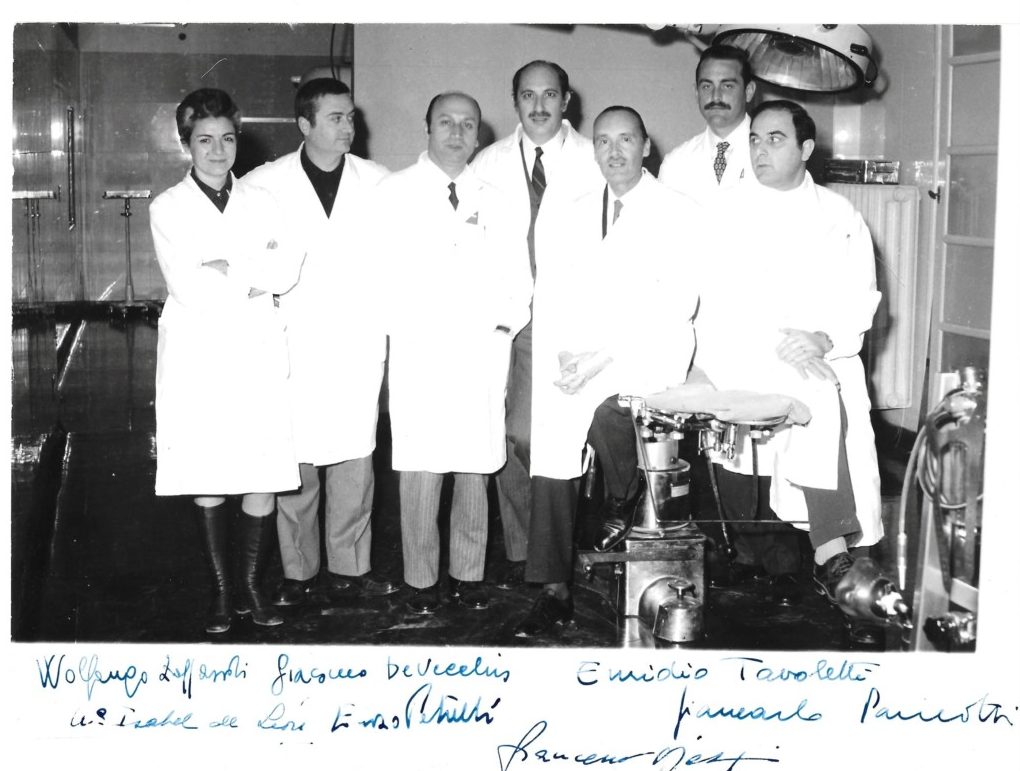

I chirurghi Isabel Carassi, Emidio Tavoletti, Giacomo Devecchis, Enzo Petrelli, Francesco Ojetti, Giancarlo Pancotti, Wolfango Zappasodi

di Stefano Ojetti

(medico di Ascoli e Segretario nazionale Associazione Medici Cattolici Italiani)

E’ di questi giorni la querelle politica relativa al Pnrr della Sanità Picena che prevede la ristrutturazione dell’ospedale ascolano e la creazione di uno nuovo a San Benedetto del Tronto.

Pur non volendo entrare nel merito politico di tale decisione, occorre forse ricordare la storia del nostro nosocomio che negli anni 50-60 era considerato tra i dieci migliori ospedali italiani e di gran lunga il primo nelle Marche.

Erano i tempi, tra gli altri, dei Marconi, Francesco Ojetti, Emidio Tavoletti, e dei loro allievi Scatasta, Enzo Petrelli, Wolfango Zappasodi, Giancarlo Pancotti, Giacomo De Vecchis, tutti divenuti poi a loro volta primari e che contribuirono a rendere grande il nostro ospedale.

Il dottor Stefano Ojetti

Certamente il mondo della sanità è un mondo complesso, difficile da capire e da interpretare perché ha a che fare con il bene primario della persona che è la salute. Spesso si confonde il diritto alla salute con il diritto alla guarigione, questa grande confusione tra i due diritti ha portato il malato, da un lato, a voler sempre e comunque vivere e guarire, e dall’altro paradossalmente, a decidere se e quando porre fine alla propria esistenza.

In questo contesto decisionale il medico ha assunto il ruolo di figura sempre più marginale, quasi di comparsa, di mero esecutore di volontà espresse, sostituito in questo da indirizzi di politica sanitaria.

Tutto ciò è stato determinato da una serie di fattori che merita un’analisi attenta.

Erano i tempi dove certe parole, come DRG (Diagnosis Related Groups), erano ancora sconosciute e dove ancora non si sapeva cosa fossero le liste d’attesa, dove il rapporto tra medico e paziente, espressione della buona medicina ippocratica, era un rapporto fondato sulla fiducia e dove dall’esame di una semplice lastra o da una visita accurata al letto del malato si riusciva a fare diagnosi. Erano i tempi dove la parola etica aveva un suo valore, dove i pazienti, e non clienti, in ospedale spesso venivano tenuti un giorno in più piuttosto che uno in meno, dove l’umanizzazione della medicina rendeva il budget una parola sconosciuta e la parola profitto era solo di pertinenza bancaria.

La professione del medico, che si badi bene non è un mestiere, veniva definita un tempo come “missione”. Fare il medico, infatti, non è soltanto prendere una laurea in medicina o una specializzazione in più, ma è una forma mentis, è un habitus comportamentale, una preparazione che coinvolge totalmente il professionista. Non si tratta solo di cercare di fare diagnosi o di prescrivere un’adeguata terapia ma è farsi carico dell’altro, cercare di penetrare con discrezione nel suo vissuto, cercare di trasferire la propria scienza e agire con coscienza verso il sofferente, donargli la speranza nel migliorare la sua patologia, in sintesi cercare non solo di curare la malattia, ma “prendersi cura” del malato, che è cosa totalmente diversa.

Tutto questo però non è scritto sui libri o su internet, non lo si impara per caso, ma lo hanno sempre insegnato le grandi scuole, i grandi maestri che oggi sono stati cancellati da una medicina dove nelle scelte conta di più la politica e dove spesso il curriculum è un optional, dove l’anzianità professionale viene guardata con sospetto anziché essere messa a servizio dei più giovani, dove il buon medico viene giudicato dalla capacità di saper usare il computer e di trasmettere i certificati online o ancora di prescrivere il meno medicine possibile; non di fare anamnesi, non di ascoltare ma di scrivere, non di visitare ma di riempire moduli.

Ecco perché chi, come chi scrive, che ha vissuto l’era dei grandi maestri, non si stupisce poi più di tanto se oggi, la sacralità di una sala operatoria o i movimenti scanditi con eleganza dove la lama di un bisturi sapientemente guidata trovava la strada di una guarigione, sono stati sostituiti da linee guida, liste d’attesa, efficienza, efficacia, budget, profitto.

Questo ci ha insegnato chi ci ha preceduto. E abbiamo voluto farne memoria, per ricordare tutti quei professionisti che con le loro capacità e spirito di abnegazione, pur in assenza allora di tecnologia, hanno reso grande il nostro ospedale.

A tale proposito, piace qui ricordare la guarigione dell’anziano Cesare B. che, in quegli anni, per un incidente riportò una lesione traumatica del cuore che venne trattata con un intervento, primo nelle Marche, a cuore aperto.

Torna alla home page

Per poter lasciare o votare un commento devi essere registrato.

Effettua l'accesso oppure registrati

- 28 Nov - Omaggio solenne al Patrono San Giacomo della Marca (Foto) (0)

- 28 Nov - Castelli punta su sicurezza, legalità e innovazione: «La rivoluzione del badge di cantiere parte dalla ricostruzione» (0)

- 28 Nov - Esercitazione antincendio al porto. Quattrocchi: «Collaborazione, sinergia e formazione» (0)

- 28 Nov - Ingegneri e studenti del “Fermi” a lezione di Cybersecurity (0)

- 29 Nov - Nuova caserma dei Carabinieri ad Arquata del Tronto: il taglio del nastro (0)

- 29 Nov - Autunno 2025: grande siccità nel Piceno, non bastano le ultime piogge (0)

- 29 Nov - Dal convento al trono di Pietro: convegno dedicato a papa Niccolò IV per la 29esima edizione del “Premio Internazionale Ascoli Piceno” (0)

- 29 Nov - L’edilizia protagonista al Career day, Migliore e Bianconi ai ragazzi: «In questo settore l’occupazione è garantita» (0)

- 29 Nov - “Benvenuti in Atelier”, studenti alla scoperta della moda Cna (0)

- 28 Nov - Torna il Colibrì Festival: il Serpente Aureo diventa casa del teatro per ragazzi (0)

- 29 Nov - Il bassista sambenedettese Francesco Argiuolo vince il Tour Music Fest (0)

- 28 Nov - Landini in visita alla Locanda Centimetro Zero (0)

- 28 Nov - Sport Imprese Picene e Aci insieme per servizi e sicurezza agli associati (0)

- 28 Nov - Cinquant’anni di San Luca Evangelista: presentati volume e mostra celebrativa (0)

- 28 Nov - Montalto, al via la nuova stagione di teatro e musica (0)

- 28 Nov - A14, chiuso per una notte il tratto Pedaso-Grottammare in entrambe le direzioni (0)

- 18 Dic - Morte del dottor Pasquale Allevi: è stato un tragico incidente mentre giocava a padel (0)

- 28 Nov - Torna la Pagella d’oro della Carifermo: edizione 2025 all’insegna di sport, valori e fragilità (0)

- 28 Nov - Cotuge, “Ascolto&Partecipazione”: «Gestione disastrosa e stagione sciistica saltata» (0)

- 28 Nov - Samb, Palladini non è più l’allenatore, il club: “Ma resta con noi, incarico di rilievo nella dirigenza” (0)

- 19:14 - Morte del dottor Pasquale Allevi: è stato un tragico incidente mentre giocava a padel

- 17:08 - Natura, sapori e la tradizione dei ramai: "Cammini Artigiani" conquista Force (Foto)

- 16:20 - LegnoMadre: il jazz che parla alla Terra

- 16:18 - L'Ascoli a 31 anni dalla scomparsa di Costantino Rozzi, Corradini: «Faremo di tutto per onorarne la memoria»

- 15:21 - Samb, torna la carica di Massi per ritrovare la vittoria: ma attenti alla Vis Pesaro

- 14:54 - Tragedia a Ripaberarda: muore 70enne schiacciato ad un escavatore

- 13:39 - Aree interne: alla Luiss un confronto sul futuro dell’Appennino centrale tra rigenerazione territoriale e strategie post-sisma

- 09:57 - Molestata in pieno centro, poliziotta fuori servizio insegue l’uomo e lo fa arrestare

- 21:59 - Tragedia sul campo da padel: muore il dottor Pasquale Allevi

- 21:00 - Elezioni, il centrosinistra chiama la cittadinanza: per il candidato sindaco ipotesi Canducci o Fede

- 19:53 - Latini (Lega) sulla 194: «Siamo per la piena applicazione, legge nata per tutelare la maternità»

- 19:26 - Triennio dorato per Marche Film Commission, ecco i numeri di Agostini: «Ora puntiamo ai festival internazionali» (Videointervista)

- 18:58 - Ascoli ed il mondo del calcio piangono Eugenio Perico

- 18:17 - Sfratto del Tribunale, Agostini: «C'è preoccupazione, sarà una delle mie priorità»

- 17:40 - Il “Reliquiario di Montalto” torna a casa

- 17:04 - Addio a Rachel Carpani, attrice di cinema e tv dalle origini ascolane

- 16:35 - Rotonda di Porta Cartara, ci siamo: «Ecco come sarà e che cosa rappresenta l'opera» (Foto)

- 15:22 - Dai filari coltivati al campetto in terra: storia di Piazza Cristo Re dell'Universo in Porto d'Ascoli

- 14:35 - Nefrologia e dialisi, Rosaria Polci nuovo direttore dell'Unità Operativa Complessa

- 13:45 - Legge sulla Montagna, Curti: «Imbarazzanti le parole di Calderoli, così si condannano oltre 1.000 Comuni montani»

- 12 Dic - Tragico incidente sulla Piceno Aprutina: la vittima è Danilo Ciarrocchi

- 17 Dic - Tragedia sul campo da padel: muore il dottor Pasquale Allevi

- 8 Dic - Quando Ascoli-Samb va (troppo) oltre: «Clima teso, niente più vacanze a San Benedetto»

- 17 Dic - Rotonda di Porta Cartara, ci siamo: «Ecco come sarà e che cosa rappresenta l’opera» (Foto)

- 11 Dic - Conferita al maresciallo dei Carabinieri Angelo De Carolis la Medaglia Mauriziana

- 18 Dic - Tragedia a Ripaberarda: muore 70enne durante lavori di ristrutturazione della sua abitazione

- 9 Dic - Danza, quattro baby talenti all’Accademia Nazionale di Roma

- 11 Dic - Il commosso addio a Roberto Renga: «È stato un esempio» (Foto)

- 18 Dic - Morte del dottor Pasquale Allevi: è stato un tragico incidente mentre giocava a padel

- 15 Dic - Addio a Flaviano Zandoli, ex centravanti bianconero

- 9 Dic - Nelle Marche sciatori a gogò: «A Bolognola 3mila persone al giorno», un migliaio a Sassotetto e Frontignano

- 17 Dic - Ascoli ed il mondo del calcio piangono Eugenio Perico

- 15 Dic - Ascoli, Festivalbar e la biglia lanciata sul palco: «È lì che è nato davvero Gianluca Grignani»

- 17 Dic - Addio a Rachel Carpani, attrice di cinema e tv dalle origini ascolane

- 13 Dic - Le storie di Walter: il vetrinista Vittorio Cantalamessa e la casa-museo di Battisti

- 12 Dic - Novità al liceo classico “Stabili”: nasce l’indirizzo Kállos

- 16 Dic - Tragedia sulla Piceno Aprutina, oggi l’ultimo saluto a Danilo Ciarrocchi

- 8 Dic - Ascoli-Forlì 3-0, grande festa dei tifosi fuori dal “Del Duca” (Video)

- 13 Dic - Eccessi da derby, la Riviera difende la vocazione all’accoglienza: «Siamo e restiamo una città aperta»

- 12 Dic - Monterocco, via libera alla variante: meno volumetrie e un supermercato

Rss

Rss Facebook

Facebook