Eremi rupestri e luoghi di culto scomparsi della Montagna dei Fiori

di Gabriele Vecchioni

(Foto di Gabriele Vecchioni)

Agli eremi della Montagna dei Fiori sono state dedicate diverse opere e alcuni articoli. Mancava un breve approfondimento sugli eremi scomparsi, quelli dei quali quasi non sono rimaste tracce, per cause diverse (frane, slavine, incendi). Questo articolo vuole completare il quadro, come già si evince dal titolo.

Qualche tempo fa, su Cronache picene, uscì una serie di articoli sugli eremi rupestri della Montagna dei Fiori, con brevi cenni relativi alle leggende fiorite intorno a quei luoghi e ai suoi abitatori (alla fine di questo articolo i link per quanti fossero interessati a rileggerli).

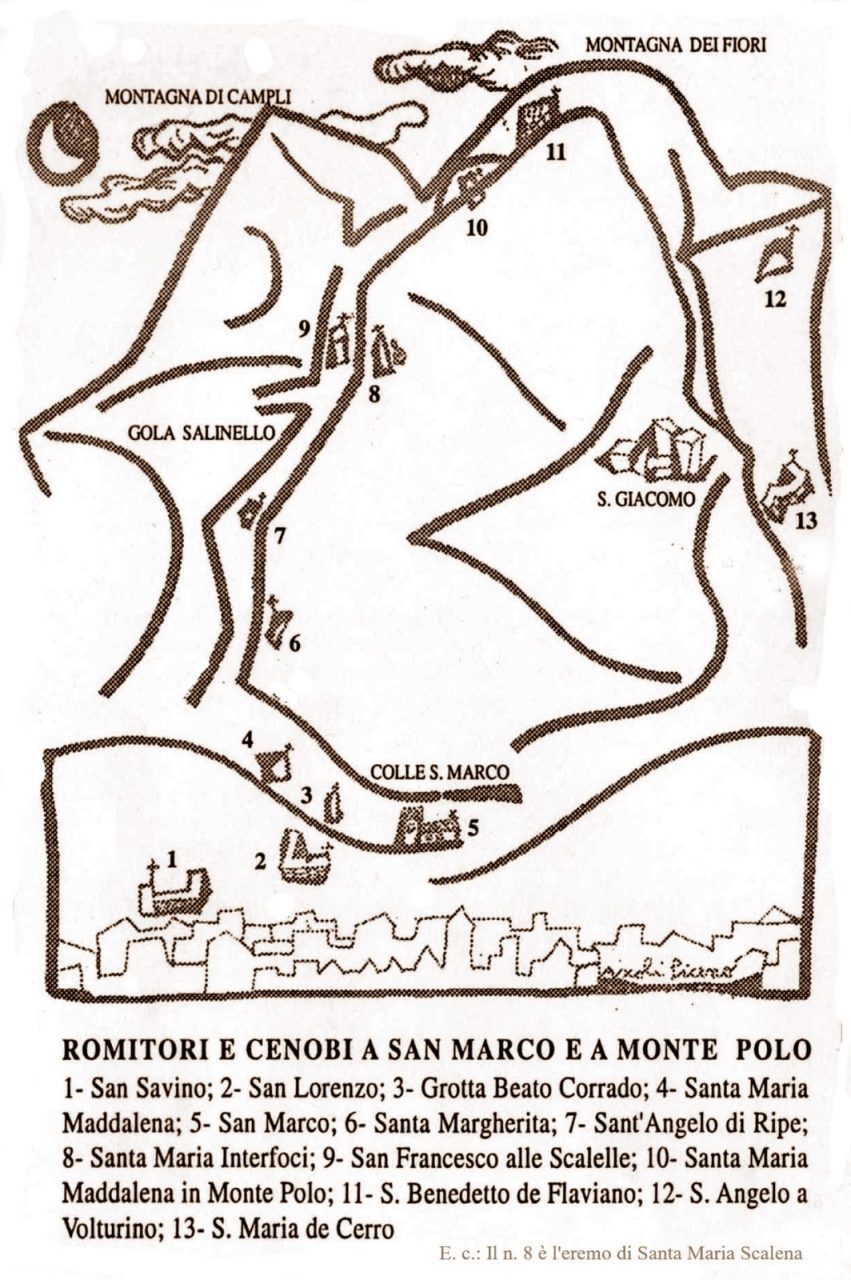

In questo pezzo completiamo la descrizione degli eremi e dei luoghi di culto della Montagna dei Fiori, quelli abbandonati o scomparsi. Prima, però, rivediamo l’elenco dei “Romitori e cenobi a San Marco e a Monte Polo” (quest’ultimo era l’antico nome della Montagna dei Fiori), aiutandoci con la schematica mappa inserita nel catalogo Iconografi, pubblicato nel 1994 dall’Istituto d’Arte (allora era denominato così) di Ascoli Piceno e riportata tra le immagini allegate.

Sul versante settentrionale del rilievo troviamo San Savino (i cui ruderi insistono sul Colle Colombano, alle pendici di Colle San Marco), l’eremo rupestre di San Marco, San Lorenzo in Carpineto (ormai diruto), la Grotta del Beato Corrado, Santa Maria Maddalena-La Torretta e Santa Margherita (dei quali rimangono solo i toponimi).

Lungo le Gole del Salinello incontriamo la grotta di Sant’Angelo a Ripe e, sulle rocce soprastanti, San Lorenzo (anch’esso, ormai irrintracciabile). Poi Santa Maria Scalena con, dirimpetto, San Marco (Montagna di Campli), San Francesco alle Scalelle, Santa Maria Maddalena in Monte Polo; sul versante occidentale, l’entità più importante, l’eremo alpestre di Sant’Angelo in Volturino. Infine, gli eremi scomparsi: Santa Maria Interfoci, San Benedetto de Flaviano, Santa Maria de Cerro.

La Montagna dei Fiori (e in misura minore, quella di Campli) era considerata una montagna sacra, per l’alto numero di luoghi deputati a eremitaggi e cenobi (il Giorgi ne descrive ben 35!): viene spesso denominata “la Tebaide ascolana”, prendendo a modello i dintorni della Tebe dell’Alto Egitto, luogo mitico dell’eremitismo. Pittori medievali, come il Beato Angelico e Masaccio, nelle loro opere, hanno raffigurato la Tebaide come un luogo aspro e roccioso, proprio come quello del quale stiamo discettando.

Ricerche archeologiche all’eremo di Santa Maria Maddalena in Monte Polo

A ricordare la storia dei personaggi della Montagna dei Fiori (o Monte Polo, come allora si chiamava) sono rimaste le cavità che li ospitavano e i poveri resti; di alcuni si sono perse le tracce e ne resta solo la memoria, nel toponimo.

La stretta “spaccatura” delle Gole del Salinello da Ripe di Civitella del Tronto

Il luogo che più di altri, ha ospitato gli eremi rupestri medievali della Montagna è lo stretto budello delle Gole del Salinello: sulle sue alte pareti rocciose si trovano i resti di diversi romitori. La scelta di numerosi asceti di abitare in ipogei era piuttosto comune nell’Alto Medioevo; le motivazioni le spiega l’archeologo Andrea Staffa che, in un suo studio relativo a Sant’Angelo in Volturino ha scritto che «L’ubicazione della struttura all’interno di una grotta sembrerebbe suggerire, non diversamente dal caso indagato archeologicamente della grotta Sant’Angelo a Civitella del Tronto, che il luogo di culto cristiano fosse andato ad occupare, con la connessa presenza monastica, un luogo venerato già in precedenza. […] Si trattava di luoghi connessi alla presenza di acque e al probabile culto della fecondità, la cui frequentazione si era probabilmente protratta anche dopo i decreti di Teodosio per la soppressione dei santuari rurali (391 d.C.), sino all’insediamento, nel primo Alto Medioevo, di complessi cristiani per probabile iniziativa dei monaci».

La mappa degli eremi scomparsi, evidenziati in colore (da FAI Ascoli Piceno, modif.)

Ma torniamo all’argomento dell’articolo, alle strutture scomparse. Nell’ormai lontano 2012, io e l’amico Narciso Galiè collaborammo con l’archeologo (e, anche lui, amico) Luca Speranza per una ricerca che ha trovato spazio editoriale in un volume, nell’ambito di un’iniziativa della sezione ascolana del Fai (Fondo Ambiente Italiano). Lo scopo della ricerca era proprio il “ritrovamento” di «piccole grotte, lacerti di pietra» (i resti, insomma, delle strutture che avevano ospitato gli antichi abitatori di questi luoghi). Le ricerche, fruttuose, portarono al rintracciamento di quegli antichi luoghi, ormai dimenticati. I dati raccolti furono inseriti nella parte del volume che riguardava il pauperismo mistico.

Prima di trattare dei romitori, però, vediamo di approfondire (brevemente) le motivazioni che hanno portato, nella cosiddetta Età di Mezzo, alla costituzione, qui, di tanti luoghi di spiritualità. L’Abruzzo, storicamente, ha una lunga esperienza per quanto concerne il fenomeno eremitico. Come scrisse Alessandro Clementi, già docente di Storia medievale presso l’Università degli Studi aquilana, oltre alle figure “storiche” e ai luoghi di eremitaggio più conosciuti, «v’è una religiosità di fondo che si intuisce presente […] legata, per l’estrema povertà del suolo e per l’ostilità delle montagne, ad una lotta per l’esistenza che ha bisogno di un senso di numinosità che si estrinseca in una liturgia del lavoro come sofferenza. Le privazioni come elezione, come scelta sono pertanto la via di sublimazione della brutalità del soffrire cui il contadino o il pastore o il pescatore sembrano dannati».

Da qui, la ricerca dei deserta (i luoghi disabitati) da parte di chi era Dei gratia mundum fugiens, come scrisse, nella sua autobiografia, Desiderio di Montecassino (eremita alla Majella prima di diventare papa nel 1086, col nome di Vittore III).

Lo spazio a disposizione impone di chiudere questa breve digressione e di tornare all’argomento-principe dell’articolo.

Quello che resta di Sant’Angelo in Volturino, l’eremo più importante della Montagna (foto R. Gualandri e D. Cornacchia)

GLI EREMI SCOMPARSI – i luoghi di culto della Montagna dei Fiori erano, per la maggior parte, dipendenti da quello più importante, Sant’Angelo in Volturino, situato in un’ampia grotta aperta nelle balze calcaree della Montagna. «Il declino dell’eremo di S. Angelo in Volturino causò ripercussioni e il conseguente abbandono di altri cenobi dalla montagna, da esso dipendenti (A. Alesi, 2005)».

Dall’eremo di Santa Maria Interfoci si avvistano le rovine di Castel Manfrino

Il primo eremo è quello di Santa Maria Interfoci, vicino al borgo di Macchia da Sole, alle spalle di Castel Manfrino. Santa Maria Interfoci, un ascetèrio che si raggiunge con difficoltà, denominato Santa Maria inter fines de Monte in alcuni documenti (un Privilegio di Bonifacio VIII, sec. XIII), era una dipendenza di Sant’Angelo in Volturino. Proprio dall’appellativo inter fines [alle pendici] o inter fauces [tra le gole], probabilmente, deriva quell’Interfoci. Per la precisione, le “gole” non sono quelle del Salinello ma riguardano la strettoia percorsa dal suo tributario, il Fosso del Lago.

Escursionisti sul piccolo terrazzamento davanti alla caverna di Santa Maria Interfoci

L’eremo fu abbandonato presto, per la vicinanza al borgo di Macchia che favoriva le “visite” dei fedeli e non permetteva ai monaci di condurre una vita solitaria di penitenza. Dell’eremo, costituito da due grotte poco profonde, rimane ben poco: qualche opera di sostruzione del sentiero che, guadato il fosso, vi arriva; un terrapieno di modeste dimensioni sostenuto da una scarpa di pietre a secco, parzialmente scivolata verso il basso. L’estrema povertà della struttura è ben visibile nella foto allegata all’articolo.

La grotta di Santa Maria Interfoci, nascosta dalla vegetazione

Un’altra struttura, letteralmente scomparsa, è quella di San Benedetto alle Cannavine. Il nome deriva dalla località denominata proprio Le Canavine, un toponimo che si dava ai luoghi dove era coltivata la canapa, un vegetale che in passato forniva fibra tessile per diversi usi. Raniero Giorgi, il religioso autore di diverse opere sui cenobi della Montagna dei Fiori (e zone circonvicine) ha scritto che il monastero benedettino originario era San Benedetto de Flaviano, vicino Macchia da Borea, dall’altra parte della valle del Salinello; il trasferimento fu dovuto al fatto che «il tutto [chiesa e monastero], durante la guerra di Macchia – aprile 1273 – andò gravemente danneggiato (R. Giorgi, 1963)».

Uno dei locali di San Benedetto alle Cannavine

La ricerca di San Benedetto alle Cannavine

Al monastero (o meglio, ai suoi resti) si arriva staccandosi, all’altezza delle case dirute delle Canavine, dalla sterrata che da Macchia da Sole sale verso San Vito, guadando un piccolo torrente e salendo al pianoro boscoso. Il monastero, la cui decadenza iniziò con quella della “casa-madre”di Sant’Angelo in Volturino (sec. XV), fu distrutto nel 1824 da una slavina di neve e sassi (quando sulla Montagna dei Fiori cadeva ancora la neve!).

Muro della costruzione alle pendici di Colle San Giorgio

Dalla parte opposta della strada attuale, verso ovest, alle pendici del Colle San Giorgio, sono rinvenibili i resti di una costruzione a pianta rettangolare, probabili resti di un edificio religioso, la chiesa di San Giorgio, le ultime notizie della quale risalgono al sec. XIV. In ogni caso, manca il supporto documentale che confermi tale attribuzione che è legata, più che altro, alla tipologia dei resti e al toponimo.

Una croce di legno, in località Le Monache, ricorda l’ubicazione del convento di Santa Maria de Cerro, un fitonimo ben rappresentato, a sx, dalla quercia (un cerro)

L’ultima struttura “scomparsa” è quella di Santa Maria de Cerro, convento di monache cistercensi, situato anch’esso sulla strada per San Vito (ad Cerrum de Corano), abitato dalle eremite che ebbero diversi terreni in donazione (nel 1234) da Giacomo, signore di Macchia, «in remissione dei suoi peccati, di quelli di suo padre, di sua madre, di suo fratello Guido e dei suoi parenti [per Giacomo, fu un vero affare: il Paradiso in cambio di qualche scampolo di terreno!, NdA]».

La bastionata calcarea delle Porchie. A sx, il pinnacolo sotto il quale si apre la caverna di Sant’Angelo in Volturino

Dopo diverse vicissitudini, il monastero femminile diventò una dipendenza dei vicini eremiti di Sant’Angelo in Volturino. Infine, nel 1688, il convento, la chiesa di Santa Maria (che la tradizione vuole costruiti presso l’antico sito benedettino di Santa Croce) e l’intero paese furono distrutti da un incendio devastante, agli inizi dell’Ottocento, nel corso di azioni repressive contro bande di briganti che utilizzavano il luogo come rifugio; la localizzazione della costruzione è stata possibile per il ritrovamento dei resti durante la costruzione di una carrozzabile e per il toponimo, Le Monache.

Alla fonte del sacro: gli eremi rupestri della Montagna dei Fiori

A caccia di eremi e fantasmi, continua il viaggio tra i Monti Gemelli e il Salinello

Storie di santi, monaci e pastori Le leggende degli eremi della montagna

Torna alla home page

Per poter lasciare o votare un commento devi essere registrato.

Effettua l'accesso oppure registrati

- 4 Feb - Accessibilità e inclusione, Monteprandone nella rete “Iacom” (1)

- 24 Gen - Donatella Di Pietrantonio, memoria e tempo di un Premio Strega: «”L’età fragile” ci rende umani» (0)

- 24 Gen - Mauro Evangelisti e Aurelio Amirante nella top ten mondiale dei pizzaioli (0)

- 24 Gen - Impianto Gnl, oltre duecento firme per chiedere un confronto con le autorità (0)

- 24 Gen - Controlli in centro, 25enne denunciato per porto di armi (0)

- 24 Gen - Accoltellamento in Piazza Giorgini, fermato il presunto responsabile (0)

- 24 Gen - Sicurezza in Riviera, il Siulp: «Preoccupante immobilismo sugli investimenti» (0)

- 24 Gen - Turismo, Cna: «Annate positive, ma necessario investire sulla formazione » (0)

- 24 Gen - Elezioni, c’è anche “Scelgo San Benedetto” con Leonardo Capograssi (0)

- 24 Gen - Sicurezza, Antonini sollecita il prefetto: «Qui ci vuole l’esercito». Ma in Riviera la richiesta circola (inascoltata) da anni (0)

- 24 Gen - Giovani eccellenze, Stefano Fioravanti brucia i tempi: dottore commercialista a 24 anni (0)

- 24 Gen - Ascoli-Perugia, al “Del Duca” per ritrovare vittoria e slancio: «Queste partite vanno azzannate» (0)

- 24 Gen - Il grido dall’arme della Coalac: «Prezzo del latte a picco, chiediamo interventi immediati» (0)

- 13 Feb - “Ripa a Monte” e strada di Ciarpellesco: intervento da 172.500 euro (0)

- 24 Gen - Taglio del nastro del sottovia atteso da diciassette anni: una ferita che si ricuce (Foto) (0)

- 24 Gen - Presentato il film “A se stesso” con Natasha Stefanenko: «Recitare nelle mie Marche è meraviglioso» (0)

- 24 Gen - Ricostruzione nel cratere, Ceroni: «Il lavoro c’è, ma manca la manodopera» (0)

- 24 Gen - L’Atletico Ascoli accoglie il Termoli sul sintetico del “Don Mauro Bartolini” (0)

- 24 Gen - Padre e figlia di 8 anni investiti sul lungomare (0)

- 24 Gen - Samb-Pianese 0-2, le pagelle: Eusepi e Candellori irriconoscibili, D’Alesio sbaglia impostazione (0)

- 16:08 - “Ripa a Monte” e strada di Ciarpellesco: intervento da 172.500 euro

- 15:33 - Il Carnevale dei Bambini torna in festa: a Porto d’Ascoli l’edizione numero sei

- 14:52 - Carcasse di cani in un fosso,

ritrovati altri 17 scheletri - 14:15 - L'elisuperficie di Montalto entra nella Rete Elisuperfici Marche

- 12:41 - A14, chiusure notturne tra Pedaso e Grottammare in entrambe le direzioni

- 12:31 - Giovanni Allevi e Giuseppe Piccioni premiati a Los Angeles

- 11:27 - Truffe whatsapp nel Piceno: falsi concorsi di danza per rubare gli account

- 10:25 - Ascoli-Torres, le pagelle: Rizzo Pinna colpisce ancora in extremis, per Gori compleanno amaro (Le foto)

- 10:15 - Sicurezza degli operatori sanitari: sopralluogo al Pronto Soccorso del “Mazzoni”

- 09:57 - Spari a Monticelli: identificato un 13enne

- 09:46 - Re Carnevale torna in Riviera con colore, musica e allegria

- 09:11 - La Misericordia di Grottammare alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026

- 09:03 - La bibliomedia del GiovArti accessibile h24

- 23:33 - Ascoli-Torres, Agostinone: «Ai punti avremmo meritato noi, il bicchiere è mezzo pieno»

- 22:44 - Ascoli-Torres 2-2, pali ed emozioni al "Del Duca": Rizzo Pinna evita la beffa, Gori fallisce ancora dal dischetto

- 21:29 - Juve Next Gen-Samb 4-2: reazione tardiva, ma non c'è tempo di pensare, domenica sfida-salvezza

- 20:23 - Deludono i "leader" Eusepi e Dalmazzi, Lulli ci mette la grinta che serve

- 20:10 - Tamponamento a catena in galleria, quattro veicoli coinvolti: tre feriti (Le Foto)

- 19:34 - Via libera al progetto esecutivo della piscina scoperta

- 18:37 - Al via la consegna gratuita dei kit per la raccolta differenziata

- 9 Feb - De Michele: «Le aste per gli stabilimenti balneari non ci saranno mai: lo dice la legge, denunce per chi le avvia»

- 4 Feb - L’odissea di Marco e Antonella: «In 15 giorni quattro accessi al pronto soccorso e ancora nessun ricovero»

- 6 Feb - Tre lutti in poche ore: un giorno da non ricordare per Castorano

- 10 Feb - Caos in Consiglio per la benemerenza civica a Lorenzo Virgulti: «Follia», «Vergogna», «Stai zitto»

- 6 Feb - Ascoli in lutto per la scomparsa di Giuseppe Biancucci

- 7 Feb - Ragioneria 1993, una rimpatriata tra ricordi e sorrisi

- 8 Feb - Carnevale gioca d’anticipo: c’è da spostare Palazzo dei Capitani (Video)

- 7 Feb - Le storie di Walter: Caffè Meletti, un amore infinito

- 4 Feb - Incidente a Villa Sant’Antonio (Foto): investito un ragazzo in monopattino

- 7 Feb - Scoperta choc di tre escursionisti:

uomo trovato morto in montagna - 8 Feb - Samb-Perugia 0-1, i rossoblù affondano, i tifosi chiedono l’esonero di D’Alesio

- 4 Feb - Dopo Samb-Perugia nascerà un nuovo campionato: D’Alesio studia l’inserimento di Parigini

- 11 Feb - Getta acqua sull’olio bollente, cucina in fiamme e palazzo evacuato: due residenti intossicati (Foto)

- 9 Feb - “Il Carnevale lo sentiamo forte”: la città celebra la sua anima più autentica

- 11 Feb - Carnevale e maltempo, slitta l’esibizione delle scuole

- 5 Feb - Subito sold-out il settore ospiti per Pineto, Patti: «L’Ascoli cresce e patrimonializza»

- 13 Feb - Spari a Monticelli: identificato un 13enne

- 11 Feb - Auto in fiamme, paura a Campo Parignano

- 9 Feb - La Samb a Marco Mancinelli, esonerato Filippo D’Alesio

- 4 Feb - Ricci chiama a raccolta gli avvocati: «Bolkestein inapplicabile alle concessioni esistenti prima del 2010»

Rss

Rss Facebook

Facebook