Festa Bella: personaggi, curiosità e riti di un evento magico

di Walter Luzi

La Festa Bella cade ogni ogni tre anni a Spelonga. È quella che conta. La più attesa, la più vera. Quella Bella, appunto. Le feste patronali “normali”, che pure si tengono negli altri anni, non hanno lo stesso fascino, la stessa importanza. Così come le tante sagre gastronomiche, o le numerose rievocazioni, più o meno ancorate a oggettivi richiami storici, che infarciscono le estati di borghi e contrade picene, non possono reggere il confronto.

La Festa Bella è un unicum dell’Arquatano, terra di migrazione economica. Un secolo fa 5.000 dei 7.500 residenti nel comune di Arquata risultavano emigrati. Verso Roma principalmente, ma moltissimi anche nelle Americhe, e, dopo la fine della Seconda guerra mondiale, nel nord Europa e l’Australia. Per secoli le risorse economiche a disposizione dei Santesi, i tradizionali organizzatori designati della festa di Spelonga in onore della Madonna della Salute, sono arrivate solo da donazioni e offerte dei paesani.

E sono stati proprio i tanti spelongani emigrati, per primi, a mantenere forte il legame con le loro radici, sostenendo, con l’invio di cospicue somme di denaro, l’organizzazione della festa patronale, fuochi d’artificio compresi. E di quella Bella in particolare. Anzi proprio per quella occasione, ogni tre anni, programmavano per tornare in vacanza nella loro amata terra natale. Passando subito dalla chiesetta di Santa Maria in Colle Piccioni, per rendere grazie. Una devozione molto diffusa, all’epoca, in tutte le zone rurali, ma ancora maggiore quassù, dove, come scrive Giuseppe Coletti, spelongano divenuto magistrato nella capitale nelle sue cronache degli anni Trenta, non c’è paesano che e arrivi o parta, senza aver prima reso grazie, o invocato benedizione, in chiesa dalla Madonna della Salute. E quello delle due Madonne è il primo dei tanti misteri che ancora aleggiano intorno alla Festa Bella di Spelonga.

Le due Madonne

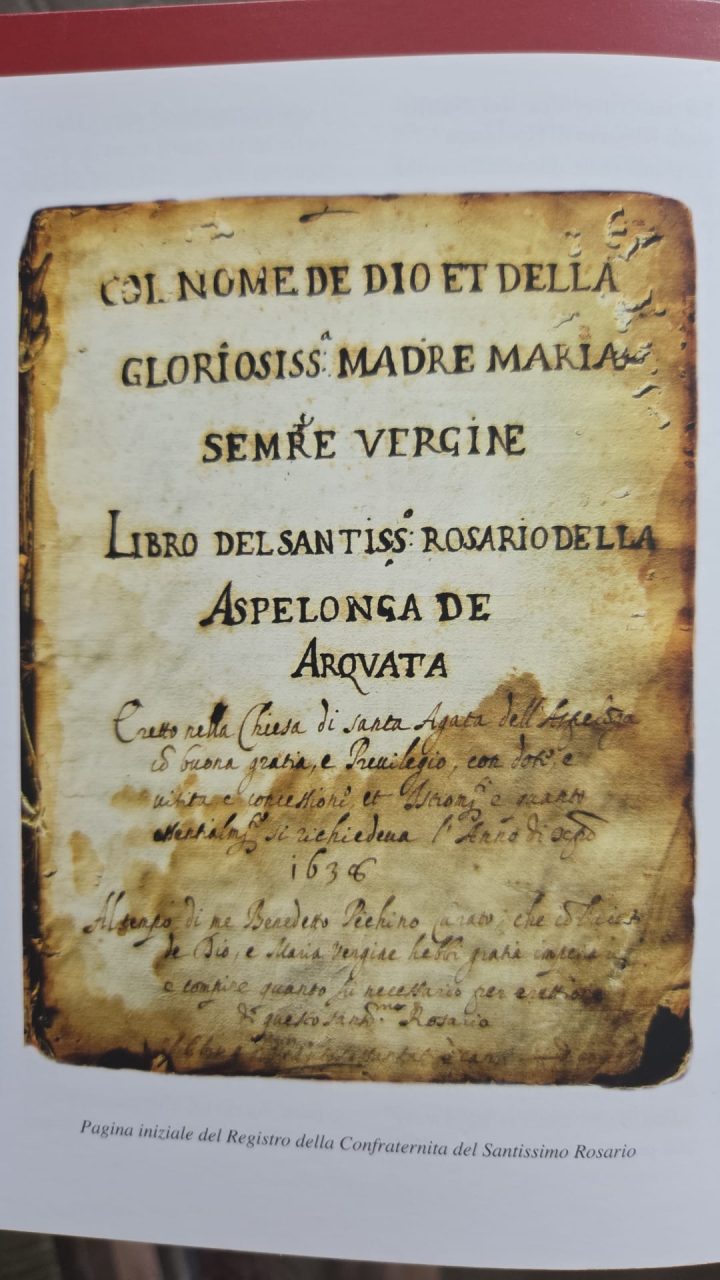

Sì, perché quella del Santissimo Rosario, protettrice dei recitanti questa forma di preghiera, molto cara all’ordine dei frati Domenicani, è stata la prima ad essere venerata a Spelonga. L’omonima Confraternita risulta attiva nell’arquatano dal 1794, ma le tracce dell’istituzione della festa in onore della Madonna del Santissimo Rosario risalgono ai primi del 1600 con il parroco Benedetto Pichini. L’impulso a venerarla venne dato direttamente da Papa Pio V°, un Domenicano anche lui, fautore di quella Lega Santa cattolica fra la Serenissima Repubblica di Venezia e il Regno di Spagna che nelle acque di Lepanto, il 7 ottobre 1571, aveva sbaragliato la flotta dell’Impero Ottomano. Un aiuto determinante, secondo il Papa, quello della Vergine, nella vittoria “…contram turcos…”, come recita la pergamena con cui viene istituita la festa a Spelonga.

La Madonna della Salute, quella di cui tutti i spelongani viventi conservano memoria tramandata dagli avi, di venerazione fino ai giorni nostri, è, però, un’altra. Arriva a Spelonga sul finire del Settecento un dipinto della Madonna con Bambino. Corone d’oro a rilievo sui capi di entrambi come da iconografia ricorrente. Un dono, come assicura il responsabile dell’archivio diocesano, don Elio Nevigari. A Venezia d’altronde, scampata la peste, la stessa di cui narra anche Alessandro Manzoni nei Promessi sposi, pare anche grazie alla provvidenziale intercessione della Vergine Maria, le hanno dedicato persino una basilica.

Spelonga si limita a cambiare Madonna. Muta la dedica sacra nei programmi di festeggiamenti, religiosi e civili, patronali. Dapprima si teneva a ottobre, poi viene anticipata a settembre. E durava tre giorni, dal sabato al lunedì. La piccola chiesetta di Capo La Villa era stata, invece, intitolata a Sant’Emidio nel 1723 proprio dopo il terremoto del 1704 che devastò l’aquilano risparmiando miracolosamente le nostre zone. Di quella di Santa Maria in Colle Piccioni, riedificata nel 1934 su una più antica precedente, oggi non c’è più traccia. Ma è lì dentro che per secoli, fino al trasferimento nella chiesa principale del paese, quella di Sant’Agata, che ospita molti dei suoi affreschi distaccati e recuperati, ricchi di scritte e graffiti, è stata sempre custodita luna vecchia bandiera di guerra dell’impero Ottomano. L’emblema della Festa Bella.

Lepanto

Come possono finire centocinquanta spelongani nelle cristalline acque greche di Lepanto, fra i golfi di Corinto e di Patrasso, loro, che un mare, forse, prima, non l’avevano mai visto? Come possono affrontare negli abbordaggi, corpo a corpo, gli spietati turchi che, pochi mesi prima, sulla piazza di Famagosta avevano spellato vivo il comandante veneziano di Cipro, Marcantonio Bragadin?

Eppure quei valorosi spelongani sopravvissuti, il loro numero esatto poco importa, sono riusciti a tornare, infine, fra le loro montagne. Riportando con loro la prova di quella straordinaria ed eroica impresa vissuta, il vessillo ottomano, logoro e insanguinato, strappato al nemico. Le leggende fiorite intorno all’emblema della festa bella sono tante. La più fantasiosa, e altamente improbabile, è quella che vorrebbe sia stata una donna “…che mise i pantaloni lasciando la gonna…” arruolatasi in incognito al posto del fratello, a riportare indietro la bandiera turca. Impensabile in un’epoca in cui anche il Papa, l’organizzatore della Crociata, per prevenire peccaminose tentazioni durante le lunghe navigazioni in promiscuità totale, aveva imposto l’imbarco solo di nerboruti e barbuti energumeni, e non di giovani ed efebici imberbi. Più accreditata, ma non dimostrata anche questa, la tesi che il prode reduce tornato con la bandiera si chiamasse Carlo Toscano, visto che questo cognome risulta dai registri parrocchiali dell’epoca.

Ma anche sulla direzione e i punti di imbarco dei 150, forse più, forse meno, valorosi spelongani, i dubbi restano. Per gli storici contano solo l’affidabilità delle fonti, il contenuto dei documenti custoditi nei vecchi archivi. È certo solo che Guido Guiderocchi ne promise l’arruolamento di circa 400 nell’ascolano, fra galeotti e, più o meno, volontari. Erano parte del contingente messo insieme da Paolo Giordano Orsini, nobile romano, duca di Bracciano, e già governatore di Ascoli qualche decennio prima, che, è documentato, ne rastrellò almeno 1.500 fra la Marca anconetana e quella ascolana? Meno certa la sorte del Guiderocchi, sembra perito in un incidente proprio durante il viaggio di trasferimento dei suoi aspiranti crociati verso una destinazione ancora avvolta, anch’essa, nel mistero.

Il porto di Ancona per l’imbarco verso gli arsenali della laguna, o la Dalmazia, dove la Serenissima Repubblica di Venezia armava le sue temibili galeazze? O, piuttosto, verso Roma e i porti affacciati sul Tirreno? Questa seconda ipotesi, avanzata sempre nei suoi scritti da Don Peppe Fabiani, è suffragata dalla presenza in Ascoli, nel 1571, di Alessandro Farnese, nipote del comandante in capo, Don Giovanni d’Austria, della flotta cristiana che si coprirà di gloria a Lepanto il 7 ottobre 1571. Concomitanza questa molto sospetta. Se fosse stato effettivamente Farnese a reclutare gli spelongani, questi si sarebbero imbarcati, invece, sulla costa tirrenica, a bordo delle galere dell’ammiraglio Gianandrea Doria della Repubblica di Genova.

Il capopalo

Da allora, ogni tre anni, la Festa bella ha ricordato l’impresa. Nel 1936, scrive in una delle sue cronache su Vita Picena sempre Giuseppe Coletti, che si partiva già il mercoledì sera verso il luogo del taglio, la foresta di San Gerbone a Bosco Martese, svalicando dal versante acquasantano verso l’Abruzzo.

Un luogo molto più distante del bosco del Farneto, dove l’albero, un abete, viene tagliato oggi. Lu crucche, il gancio metallico che permette di collegare, attraverso le stanghette e le corde, i tronchi ai muli, è un elemento della tradizione dei taglialegna locali. Erano, allora, quattro giorni filati nei boschi, con immane fatica a trascinare il lungo tronco di faggio, che è ancor più pesante di quello di abete. Il bosco è proprietà della comunanza agraria di Trisungo, che concede sempre volentieri, con l’assenso delle guardie forestali, il taglio di un albero ogni tre anni in occasione della Festa Bella. Giganti secolari di non meno di trenta metri di altezza, e non meno di quaranta quintali di peso.

«Quando ho visto tagliare – racconta Dario Nanni – per la prima volta un albero, la motosega non era ancora stata inventata. Si procedeva con le asce. Tutti, o quasi, i “valorosi” partecipanti erano, infatti, boscaioli di professione. Tutti sapevano bene cosa c’era da fare per tagliarlo e portarlo fino in paese. Per questo motivo il ruolo del “capopalo” era più …onorifico, e molto meno impegnativo di oggi».

*Il testo continua dopo le immagini

Il capopalo delle ultime edizioni si chiama Guido Franchi. Un insegnante con la vocazione del boscaiolo. Spelongano doc, ha raccolto l’eredità di Remo Pichini, il leggendario Mutannò, in questo delicato e prestigioso ruolo. Nel passato il capopalo più famoso è stato Lu spagnule, all’anagrafe Silvio Paoli. Il loro era autorevole coordinamento ma il ruolo è andato facendosi sempre più determinante con le sue grida per istruire e coordinare schiere di neofiti entusiasti di partecipare, ma, spesso completamente digiuni della materia. Smaniosi e orgogliosi di poter dare il loro contributo. Di poter appuntarsi sul petto quell’ideale medaglia di “valoroso”, come vengono chiamati i protagonisti della epica impresa.

Ma quelli di oggi non sono più gli esperti boscaioli di un tempo, capaci, e temprati dalla dura fatica di ogni giorno dell’anno. Che partivano contati, consapevoli di tutto quello che andava fatto e, soprattutto, di come andava fatto. Per questo le operazioni di traino del lungo fusto si sono fatte più difficili, laboriose, talvolta anche rischiose. Ma le richieste di poter partecipare si moltiplicano edizione dopo edizione.

Sono i Santesi, importanti figure responsabili di cui parleremo più avanti, a scegliere gli uomini, soprattutto a stabilire le gerarchie delle coppie, l’ordine di posizionamento lungo il fusto dell’albero. Ovviamente quello della prima fila, in prima stanghetta come si dice, è un onore, un grande privilegio, riservato ai più meritevoli. Quando c’è da raccogliere forza e concentrazione le grida del capopalo sono quelle di sempre: «Pronti!…Ooooh!…Forzaaa!…».

Lo sforzo coordinato dei tanti Valorosi riesce a far guadagnare al pesantissimo tronco, nei punti di massima pendenza, a volte solo poche decine di centimetri. Quello da Passo Il Chino verso il monte Comunitore è il tratto più duro da superare. Lo sarebbe anche a piedi, con il solo zaino sulle spalle. La sosta ristoratrice, quando ormai si è vicini alla mèta sul prato della Vazzallesa, dove si celebra una messa di ringraziamento, e ci si rifocilla con abbondanti libagioni prima dell’ultimo strappo verso Spelonga.

«Una volta si arrivava in paese a mezzogiorno, – ricorda sempre Dario Nanni – con le campane della chiesa che suonavano a distesa, ci si metteva tutti andava a tavola e finiva lì. Quando la Festa Bella è diventata un evento, una attrattiva che richiama migliaia di spettatori, i tempi sono stati volutamente allungati per facilitare l’affluenza e la godibilità dello spettacolo al pubblico».

La svolta del 1983

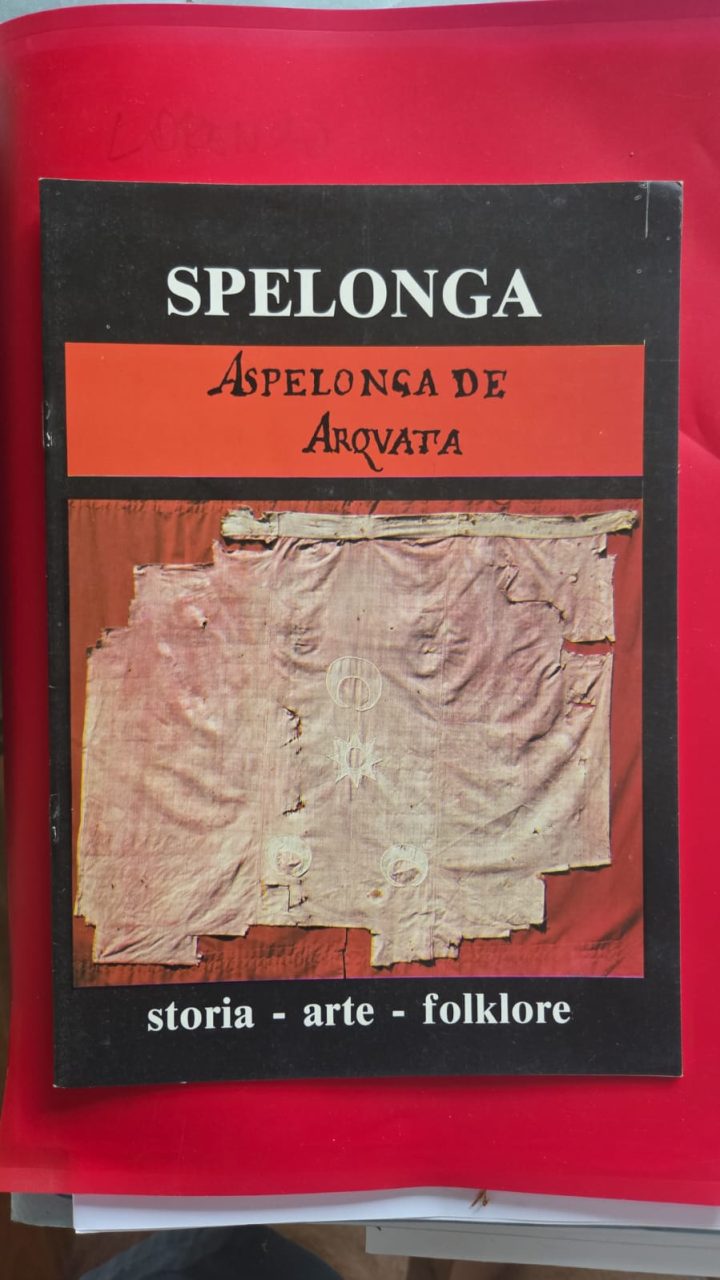

È l’edizione che costituisce uno spartiacque epocale per la manifestazione. Con la nascita del logo ufficiale, infatti, la Festa Bella si apre al mondo. Il logo che la caratterizzerà per sempre nasce grazie a Dario Nanni e Quinto Fabriziani, un altro spelongano doc anche lui, poi docente all’Accademia delle Belle Arti di Roma. Font, foggia e colori sono scelti con estrema cura. È un logo che spacca.

La festa, fino a quel momento ad appannaggio solo dei paesani diventa evento di richiamo per forestieri. Esce anche una prima pubblicazione, “Aspelonga” di sole sedici pagine, per fissare, con gli aspetti storico-culturali, l’anima stessa del paese. Sempre in quell’anno si fotografa per la prima volta a colori la bandiera turca interamente dispiegata. Fino ad allora era stata conservata in una teca di legno, ripiegata in quattro lembi, e visibile solo per poche decine di centimetri nella sua parte centrale con la stella con le mezze lune. L’unica foto precedente, in bianco e nero, del drappo ripiegato, autore don Peppe Fabiani, risaliva al 1957, e inserita nel suo libro “Ascoli nel Cinquecento”. È l’inizio della rinascita di un mito.

I Santesi, cioè gli incaricati dell’organizzazione delle feste di Spelonga, di quella storica edizione sono Stefano Camacci ed Altiero Di Vittori, sostenuti dall’allora parroco Don Paolo Bucci, sempre aperto e disponibile ad affiancare gli aspetti culturali e storici alle liturgie di una festa essenzialmente religiosa.

«Negli ultimi quarant’anni poi – continua Dario Nanni – per esigenze …turistiche, la festa è stata dilatata nel tempo, con oltre un mese di festeggiamenti e un fitto programma di varie iniziative a corredo. Di conseguenza, con l’aumento degli sponsor e il decollo del merchandising, sono cresciuti, necessariamente, per il moltiplicarsi degli impegni legati ai festeggiamenti, anche il numero dei Santesi designati. Dai tradizionali due a quattro».

Nell’ultima edizione 2025 i Santesi sono stati Massimo Di Vittori, Corrado Longa (un milanese trapiantato in paese per amore, ma spelongano nell’anima), Silvano Camacci e Roberto Ciancotti. Alcuni cognomi ricorrono spesso sfogliando gli annali della Festa Bella. Come quelli di Checco “zambanera” Ciancotti, figlio di Enrico detto “spacchetta”, e poi Forcina, Latini, Leoni, Mancini, Martorelli, Nanni e Quaglia, fra gli altri.

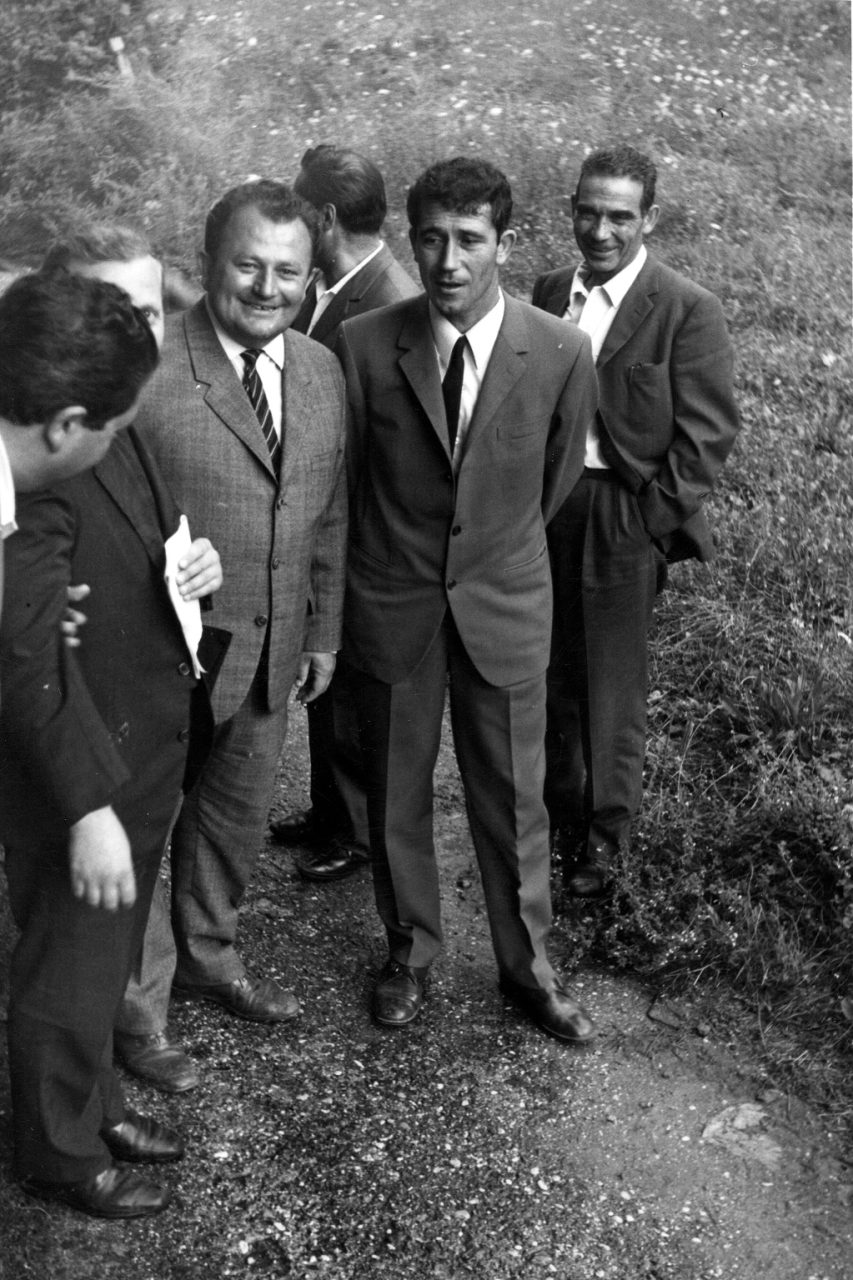

– Checco Ciancotti detto Zambanera al centro fra, a sinistra, Giggi Fontana detto di Buccò e Carlino Felici detto d’ lu Ferrare

Nel 1992 si taglia per la prima volta l’albero nel bosco del Farneto, e fanno il loro debutto alla Festa Bella anche i caratteristici camicioni color amaranto, che vengono indossati per la prima volta dai “Valorosi”. Il merito di questa felice intuizione va ai due Santesi di quella edizione: Antonio Camacci e Ignazio Di Vittori. Una divisa ufficiale che conferisce ancor più maggiore solennità al loro ruolo. I fazzoletti di diverso colore legati al collo indicano invece l’appartenenza ai quattro rioni storici del paese. La Villa, la Piazza, Colle Conino e Colle Piccioni.

L’alzata

È sempre il Capopalo a dirigere la delicata operazione di alzata dell’albero depositato al centro del paese. E’ il secondo appuntamento topico della Festa Bella, seguito da quasi mezzo secolo in qua anni da migliaia di spettatori che arrivano a Spelonga da tutta la regione e oltre.

Le varie, precise e delicate, manovre di perfetta verticalizzazione del pesante tronco che diviene albero maestro della nave, sono effettuate, ancora con la forza delle sole braccia, dai Valorosi con l’ausilio di sole scale a pioli di legno e funi. Intorno al palo, una volta bel piantato nel terreno, viene realizzata, in abete, la sagoma dello scafo decorato con gli stessi rami. Intorno ad esso, si protrae ogni giorno, fino alla fine di agosto, la Festa Bella. La chiesa parrocchiale di Sant’Agata, crollata insieme alle case di mezzo paese la notte del rovinoso sisma che ha colpito il Centro Italia la notte del 24 agosto 2016, è stata completamente restaurata e recentemente riaperta al culto. Vicino all’altare in una nuova, grande e metallica bacheca, è di nuovo in mostra la bandiera turca totalmente dispiegata. La moderna tecnologia e l’illuminazione a led che ora meglio valorizzano il simbolo della fede e del coraggio spelongani, nulla tolgono, dopo 454 anni, al suo fascino.

La chiesa è tornata così ad ospitare un convegno, e la presentazione del terzo libro storiografico su Spelonga, autori Dario Nanni e Gabriele Lalli, incentrato sul fenomeno del brigantaggio locale nella seconda metà dell’Ottocento. Tutte opere attinte dall’Archivio di Stato, miniera di inoppugnabili notizie storiche che riportano alla luce personaggi e accadimenti, atti, fatti e misfatti legati alle cronache della vita passata del territorio. Una collana di libri che, oltre a riempire di legittimo orgoglio gli autori, si è fregiata, meritandole, anche delle prefazioni di uno storico del calibro del professor Alessandro Barbero. Ma si è parlato anche di pittura e restauro, e di Tropea, la località sul mare calabro, accomunata a Spelonga dalla battaglia di Lepanto anch’essa. Da ricordare, in proposito, il gemellaggio del 1967 con la cittadina croata di Traù (Trogir) vicino a Spalato.

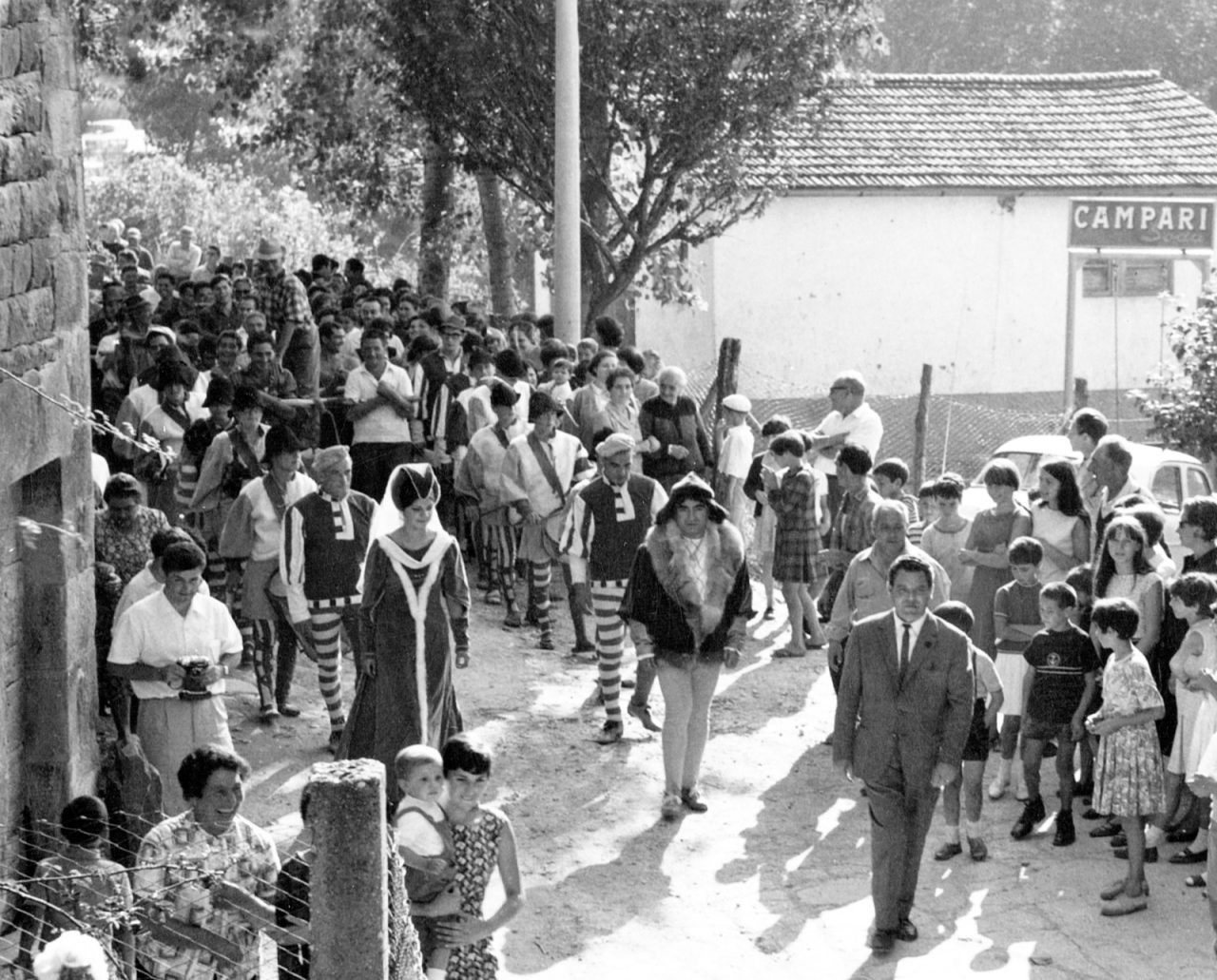

Nel palazzo intitolato al comandante Ludoviku Cipiku, viene ancora oggi conservata una grossa scultura in legno raffigurante un gallo. Ornava la prua di una galea turca assaltata dai veneziani durante la battaglia di Lepanto, e riportata in città come trofeo di guerra, alla pari della bandiera di Spelonga. Le delegazioni delle due località assistettero come graditi ospiti anche ai rispettivi festeggiamenti, prima in Italia e poi in Croazia. Gli artefici di quella iniziativa internazionale, rimasta purtroppo unica, furono Augusto Giammiro e Giacinto Nanni, rispettivamente, all’epoca, sindaco e vice, del Comune di Arquata. Sempre in quella edizione del 1967 Giammiro e Nanni idearono anche la sfilata di un primo corteo rievocativo in costume d’epoca, a ricordo del ritorno in paese dei reduci di Lepanto.

Il corteo storico del 1967 a Spelonga con Paola e Giacinto Nanni, il sindaco Augusto Giammiro e l’assessore Giuseppe Organtini

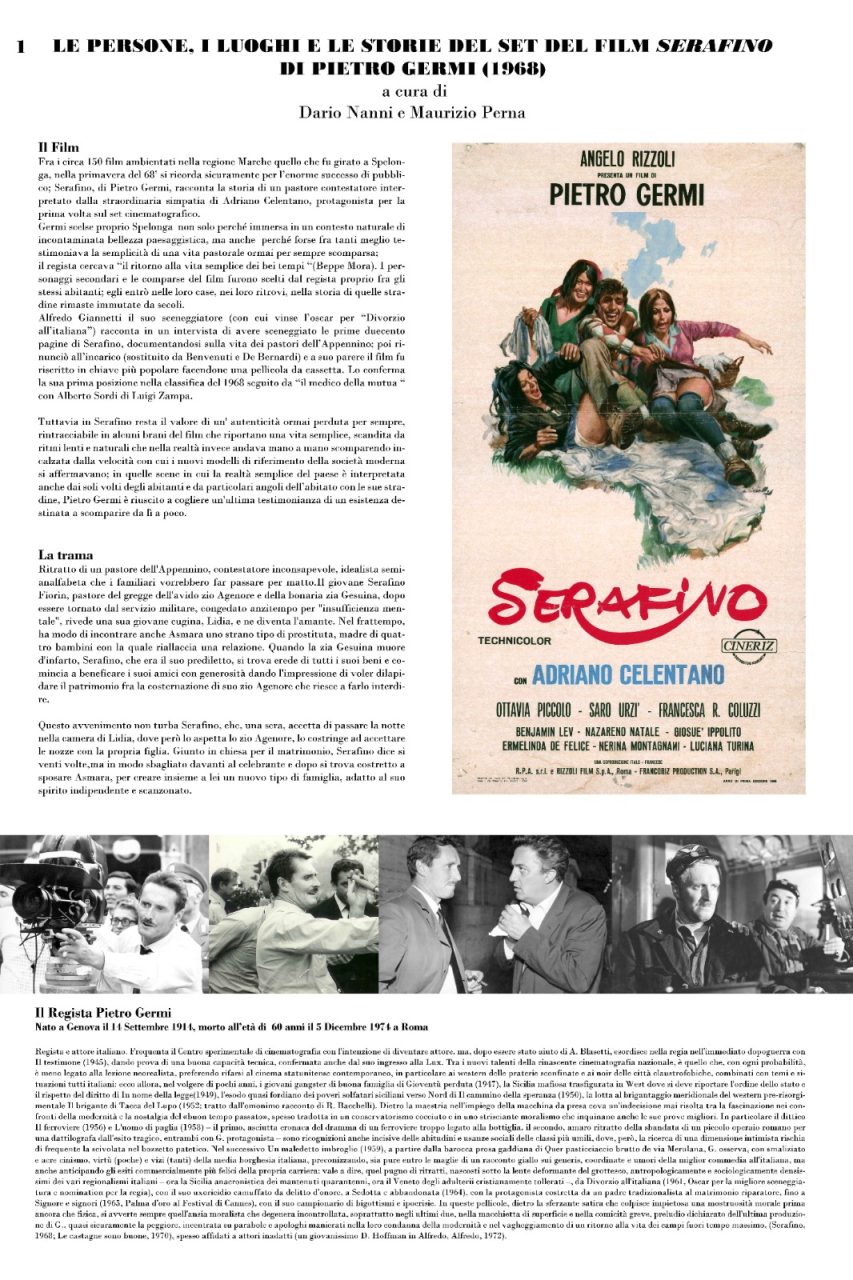

Serafino

Quest’anno una bella mostra fotografica ha ricordato anche lui. Serafino. Perché anche se non c’entra niente con la battaglia di Lepanto, né con la Madonna della Salute, è personaggio amatissimo e, ormai entrato a pieno titolo nel folklore e nella tradizione popolare di Spelonga. Tutta la troupe cinematografica, infatti, dal regista Pietro Germi e il protagonista Adriano Celentano, fino all’ultimo dei tecnici di scena, fraternizzarono affettuosamente con la popolazione dal primo all’ultimo giorno di riprese di quel 1968. Catapultati da un giorno all’altro dai lussi della metropoli all’arretratezza di una sperduta frazione di montagna, ebbero il privilegio di coglierne l’umanità non comune, e godere della squisita accoglienza della piccola comunità.

Affascinati dal modo di vivere, oltre le dure fatiche quotidiane, anche dalle relazioni interpersonali in questo remoto borgo montanaro. I componenti del cast e i tecnici dei services, non lontani, stavolta, dai soliti curiosi. Non inavvicinabili sui set blindati, isolati in una location della quale, solitamente, quasi mai si sentono parte integrante. Ma totalmente immersi, inclusi, nel quotidiano di Spelonga. Naturalmente integrati in una dimensione non finta, o ricostruita ad arte a favore di sceneggiatori e scenografi. Ma reale, viva, vera, ammaliante, coinvolgente. Luoghi che diventano palcoscenici naturali, vite e volti intorno, che raccontano, anch’essi, storie. E rivelano anime, che traspaiono dalle inquadrature rimaste immortali nella storia del nostro cinema più amato.

Quasi tutti i paesani divennero attori o comparse, interpretando, in fondo, solo sé stessi. Immedesimandosi perfettamente nello spirito di un personaggio che era già dentro ognuno di loro. Serafino. Quel pastore bello e scanzonato, sincero e genuino, fiero e dall’animo puro, profondamente innamorato delle sue montagne e della sua libertà. La Produzione, in segno di affetto e gratitudine verso gli abitanti di Spelonga, mandò due pullman in paese per portare tutti i paesani ad assistere alla proiezione, in anteprima nazionale, del film. Come fossero, e in fondo lo erano davvero, i primi protagonisti anch’essi.

Dario Nanni, classe 1955, architetto di professione, nonché neopresidente dell’Ordine provinciale, vive ad Ascoli, ma la sua famiglia è fra la decina di quelle storiche di Spelonga. Nella Festa Bella ha ricoperto, negli anni, i ruoli più prestigiosi. Oggi è anche lo speaker ufficiale, e fra gli studiosi e storiografi più appassionati della rievocazione.

«La Festa Bella fa parte di noi spelongani – ci dice – non è una sagra paesana come tante, ma una tradizione di forte valenza storica, tramandata per generazioni, di padre in figlio, su cui si fonda tutto lo spirito più significativo e rilevante della nostra comunità. Un patrimonio che va custodito gelosamente per l’autenticità della sua essenza, e preservato da contaminazioni snaturanti o superficialità. Una eredità culturale collettiva che non ha perso, anche in epoca moderna, e dopo i recenti, drammatici e, per forza di cose, disgreganti, eventi sismici, la sua forte identità, la sua incrollabile unità di intenti. Nella Festa Bella affondano le radici, forti e profonde, del senso di appartenenza alla nostra comunità. La forza e il peso della sua lunga storia e delle sue ritualità, che ne hanno determinato il successo, continuano ad aumentarne il richiamo, e alimentarne il fascino».

Torna alla home page

Per poter lasciare o votare un commento devi essere registrato.

Effettua l'accesso oppure registrati

- 3 Dic - Il Concorso ippico Città di Ascoli entra nell’Italian Champions Tour 2026 (0)

- 3 Dic - La partita dal divano: secondo tempo all’arrembaggio con Sandokan-Ndoj (0)

- 3 Dic - Staccò a morsi un dito a una poliziotta, assolto. Il Siulp: «La credibilità dello Stato si sta sgretolando» (0)

- 3 Dic - Palariviera, i film della settimana (0)

- 2 Dic - Piazza Immacolata, la proposta della Fiab: «Parcheggio interrato per restituire lo spazio ai bambini» (0)

- 3 Dic - Start, sciopero generale di 24 ore: le fasce orarie delle corse garantite (0)

- 2 Dic - Vis-Pesaro-Ascoli 1-1, le pagelle: finalmente Ndoj. La trequarti si anima con i cambi (0)

- 2 Dic - Bombe carta, la denuncia di una mamma: «Siamo dovuti scappare dallo stadio» (0)

- 2 Dic - Riccardo Ciacci brilla al Trofeo Nazionale “Città di Pescara”: tre ori e un argento per la promessa del pattinaggio velocità (0)

- 2 Dic - Sesta edizione del Memorial “Edo Fanini”, il torneo di calcio a 5 per ricordare un grande amico (0)

- 2 Dic - Natale al CentoperCento, tutto pronto per l’undicesima edizione (Video) (0)

- 2 Dic - Carambola di fronte al centro commerciale: tre feriti (0)

- 2 Dic - Contrasto alle truffe: l’incontro in Comune (0)

- 2 Dic - Presto una attività commerciale nel nuovo chiosco in area Ex Galoppatoio (0)

- 21 Dic - Punto prezioso per il Grottammare con l’Aurora Treia: finisce 2 a 2 (0)

- 2 Dic - Samb, il primo giorno di D’Alesio: via Mancinelli, il vice sarà Di Giannatale (0)

- 2 Dic - Per il Ministero della Cultura l’archivio della Banca del Piceno è «di interesse storico particolarmente importante» (0)

- 2 Dic - Una nuova camminata sportiva in collaborazione con Acli Marche (0)

- 2 Dic - Giornata delle Marche 2025, il Picchio d’Oro a Sofia Raffaeli (0)

- 3 Dic - «Il nostro Bart non ce l’ha fatta»: morto il cane colpito da una fucilata (0)

- 21:30 - Punto prezioso per il Grottammare con l'Aurora Treia: finisce 2 a 2

- 20:45 - Centro storico pieno, portafogli leggeri: Fiera di Natale a metà

- 20:22 - Colpo grosso dell'Atletico Ascoli che vince sul terreno dell'imbattuto Teramo: 2-1

- 19:38 - Dilettanti, risultati e classifiche: l'Azzurra Colli aggancia la vetta, il Castel di Lama ferma l'Azzurra Mariner

- 19:03 - Assunzioni Ast, Benito Rossi: «Piena tutela dei ricongiungimenti familiari e dei lavoratori con disabilità»

- 18:09 - Ascoli-Campobasso 0-0, la voce dei tifosi dopo l'ultima partita dell'anno (Video)

- 18:07 - "Manifesto per San Benedetto" del centrosinistra: dal turismo alla viabilità, ecco il programma

- 17:09 - La Riviera dice addio a Giorgio Rumignani, bandiera e allenatore della Samb

- 15:21 - Ascoli-Campobasso, Tomei: «Dobbiamo rimanere attaccati al "carro", serve più cattiveria in zona gol»

- 14:37 - L'Ascoli sbatte sul muro del Campobasso: 0-0 nell'ultimo atto del girone d'andata e del 2025

- 12:19 - Inaugurata la mostra d'arte contemporanea "Armonie di colore"

- 10:23 - Caos Erap, Cinelli contro la Regione: «Vogliono farmi fuori senza motivo, è una follia. E il silenzio dei sindaci è assordante»

- 09:50 - Il “Reliquiario di Montalto” torna a casa

- 23:52 - Massi è un fiume in piena: «Orsato si deve dimettere, arbitro in malafede e peggio, tutta Italia ha visto»

- 22:56 - Samb-Vis Pesaro 0-2, i rossoblù affondano ma più che gli avversari a decidere è l'arbitro

- 22:05 - Battista e Alfieri ingenui, ma il peggiore è l'arbitro Lovison di Padova

- 20:22 - Ascoli-Campobasso, al "Del Duca" match ricco di significati. Tomei: «Dobbiamo concretizzare di più»

- 20:16 - Atletico Ascoli nella tana del Teramo, Seccardini: «Gli episodi faranno la differenza»

- 19:37 - Duomo stracolmo per l'ultimo saluto a Pasquale Allevi (Video e Foto)

- 17:58 - Doppio furto al Cuore Adriatico, circa 1.000 euro di merce rubata: arrestato 25enne

- 12 Dic - Tragico incidente sulla Piceno Aprutina: la vittima è Danilo Ciarrocchi

- 17 Dic - Tragedia sul campo da padel: muore il dottor Pasquale Allevi

- 18 Dic - Morte del dottor Pasquale Allevi: è stato un tragico incidente mentre giocava a padel

- 20 Dic - Duomo stracolmo per l’ultimo saluto a Pasquale Allevi (Video e Foto)

- 18 Dic - Schiacciato da un escavatore: la vittima è il 70enne Sabatino Alfonsi

- 17 Dic - Rotonda di Porta Cartara, ci siamo: «Ecco come sarà e che cosa rappresenta l’opera» (Foto)

- 20 Dic - Completamente nudo sotto l’albero di natale in centro: soccorso un uomo

- 17 Dic - Addio a Rachel Carpani, attrice di cinema e tv dalle origini ascolane

- 15 Dic - Addio a Flaviano Zandoli, ex centravanti bianconero

- 17 Dic - Ascoli ed il mondo del calcio piangono Eugenio Perico

- 15 Dic - Ascoli, Festivalbar e la biglia lanciata sul palco: «È lì che è nato davvero Gianluca Grignani»

- 19 Dic - Crisi HP Composites, il general manager Rella: «In esubero 100 lavoratori, al vaglio il piano di risanamento»

- 13 Dic - Le storie di Walter: il vetrinista Vittorio Cantalamessa e la casa-museo di Battisti

- 12 Dic - Novità al liceo classico “Stabili”: nasce l’indirizzo Kállos

- 16 Dic - Tragedia sulla Piceno Aprutina, oggi l’ultimo saluto a Danilo Ciarrocchi

- 13 Dic - Eccessi da derby, la Riviera difende la vocazione all’accoglienza: «Siamo e restiamo una città aperta»

- 12 Dic - Monterocco, via libera alla variante: meno volumetrie e un supermercato

- 17 Dic - Rapina al bar-tabaccheria, la titolare finisce all’ospedale: fermata una donna

- 21 Dic - Centro storico pieno, portafogli leggeri: Fiera di Natale a metà

- 19 Dic - Lavori a Monterocco: «Sondaggi archeologici in corso, chiediamo chiarezza»

Rss

Rss Facebook

Facebook