L’Abbazia di Santa Maria di Propezzano: fede, storia e bellezza

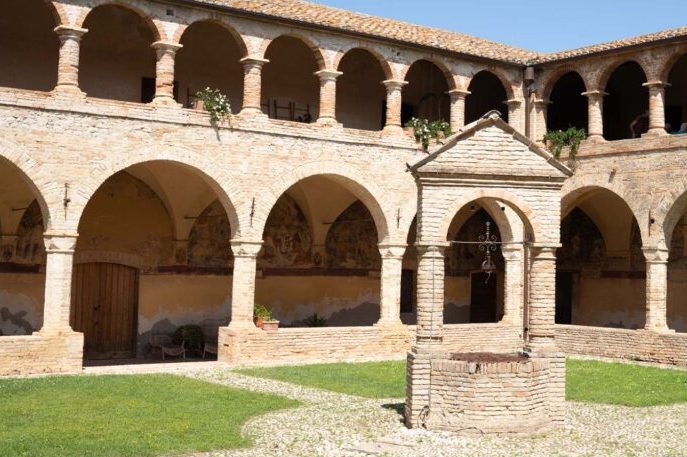

1. L’abbazia di Santa Maria di Propezzano; a dx, la struttura conventuale (ph dal sito “Valle delle Abbazie”)

di Gabriele Vecchioni

In articoli precedenti apparsi su queste pagine, abbiamo trattato di due abbazie della cosiddetta Valle delle abbazie, un itinerario turistico-religioso in provincia di Teramo, compreso nel territorio amministrativo (e geografico) denominato “Colline del Medio Vomano”, dal nome del corso d’acqua (l’antico Vomanum di Plinio) che, dopo aver attraversato la città abruzzese, sfocia nel Mar Adriatico, vicino a Roseto degli Abruzzi.

2. L’affresco che “racconta” la leggenda di fondazione (spiegazione nel testo, ph da “Valle delle Abbazie”)

In questo pezzo vedremo più da vicino la splendida abbazia di Santa Maria di Propezzano, vicino alla località di Morro d’Oro. L’edificio (la chiesa e l’annesso convento) sorge in piena campagna ed è assai antico, come vedremo più avanti.

La leggenda di fondazione. La fondazione del complesso è tramandata da un affresco che ritrae i tre vescovi di area tedesca che avrebbero visto i loro bagagli appesi ai rami di un albero (un corniolo) innalzarsi a un’altezza irraggiungibile; il problema fu risolto dall’apparizione miracolosa della Madonna che chiese di essere omaggiato in quel posto. La scritta a corredo dell’affresco recita: «Quando li tre arciviscovi venendo dal sepulecro appese le besacce a le rame de lo crogiolo».

Il nome del complesso non è legato, come altri, alla località dove sorge ma ha origini “storiche”. Si suppone che il toponimo Propezzano derivi da Prope Janum, cioè “vicino a Giano” perché la chiesa sarebbe stata eretta sui resti di un tempio pagano dedicato a Giano (in latino Ianus), il dio degli inizi e dei passaggi, mitico re dell’area laziale ai tempi dell’ “età dell’oro”.

Una seconda ipotesi vuole che il nome dell’abbazia dipenda da un episodio che sfuma nelle nebbie della leggenda, accettato però dalle gerarchie cattoliche tanto da apparire in una bolla pontificia di Bonifacio IX (sec. XIV). La tradizione fa risalire l’atto fondativo a un’apparizione della Vergine, il 10 agosto 715, a tre pellegrini tedeschi («archiepiscopi magni»). La volontà della Madonna di essere omaggiata in quel sito si manifestò in sogno [un must nei racconti per giustificare l’edificazione di luoghi sacri] e fu rapidamente esaudita, con l’innalzamento di un altare a Lei dedicato. Dal nome di Santa Maria propriziatrice dell’evento (Sancta Maria propitia pauperis) deriverebbe il toponimo Propitiano, modernizzato in Propezzano.

Un’ultima precisazione. Il monastero di Morro d’Oro dipendeva da quello di San Salvatore di Rieti ed era citato nei documenti come Santa Maria Praetutiarum, un nome che richiama l’antico popolo dei Pretuzi, che anticamente occupavano l’area.

La chiesa di Santa Maria, absidata e a una navata, e l’altare originario furono eretti nel sec.VIII ma il completamento dell’edificio religioso e del convento annesso risale al sec. XIII; il campanile è del sec. XV. Della chiesa antica rimangono lacerti nell’area presbiteriale; nel corso dei secoli, essa ha subìto diverse distruzioni e ricostruzioni, una sorte simile a quella di quasi tutte le chiese e abbazie della vallata del Vomano, spesso devastate da barbari, pirati e saraceni.

L’abbazia fu completata nel 1285 e diventò, in breve tempo, un punto di riferimento importante per quanti seguivano il “percorso adriatico” nel loro pellegrinaggio in Terra Santa. Ebbe diversi interventi migliorativi e fu decorata con affreschi e dipinti, nel Quattrocento e nel secolo successivo.

La facciata dell’abbazia colpisce per la forma anomala (è divisa in tre parti). Al centro, un elegante portico con tre archi ogivali e un oculo sopra la tettoia. Più in alto un rosone, con la decorazione costituita da artistiche ghiere in terracotta, fuori asse rispetto all’oculo sottostante e sovrastato dallo stemma della potente famiglia atriana degli Acquaviva. In realtà, il portico è chiuso ai lati: è, quindi, una struttura che nelle basiliche paleocristiane era denominata nartece con la funzione di atrio e il compito di introdurre i fedeli all’ingresso principale della chiesa.

Il rosone al centro della nuova facciata della chiesa, decorato da modanature di terracotta; in alto lo scudo col leone rampante, stemma degli Acquaviva di Atri

A sinistra del portico-nartece, nel corpo più basso, è inserita la monumentale Porta Santa con lo stemma degli Acquaviva scolpito tra i capitelli del portale e diverse decorazioni (girali di rami e foglie) sull’archivolto. La Porta, di grande impatto visivo, è attribuita a Raimondo del Poggio, autore del portale laterale della cattedrale di Atri, ed è pertanto definita “atriana”.

La Porta Santa viene aperta due volte all’anno, il 10 maggio, nella ricorrenza dell’apparizione mariana, e il giorno dell’Ascensione (nel 2025, l’importante festività cade il 29 maggio); il quel caso, come per le altre Porte Sante, il fedele che l’attraverserà, pentito e confessato, potrà lucrare l’indulgenza plenaria (è la “passata”, antico rito di preghiera).

Ai lati dell’oculo, due leoni rampanti affrontati, classica rappresentazione simbolica altomedievale (ph “I luoghi del silenzio”)

Sotto al portico d’ingresso, prima di entrare in chiesa, a lato del portale romanico, una scritta in caratteri gotici neri recita: Hoc opus fecit fieri frater andreas ceronis canonicus adriensis [Andrea Cerone, canonico di Atri] reverendi prioris iohannis… ecclesie neapolitane huius venerabilis sancte marie preposit vicarius de pecunia ipsius [a sue spese] prepositi sub anno domini MCCLXXV [1285].

L’interno. La chiesa originaria aveva una sola navata absidata; ad essa furono aggiunti due corpi laterali e l’edificio diventò a tre navate. Semplice e col presbiterio rialzato, l’interno emana un fascino antico, dovuto anche ai resti dei muri perimetrali di fondo e dell’abside della chiesa del sec. XIII. Le tre navate, con volte a crociera, sono scandite da archi a tutto sesto, sostenuti da pilastri e da semicolonne dei sottarchi.

Gli affreschi. All’interno, la chiesa conserva interessanti affreschi. Nella navata centrale, sulla parete sopra l’arco della seconda capriata, c’è un ciclo di affreschi (datati 1499) relativi all’evento miracoloso che avrebbe portato all’edificazione della chiesa stessa. I diversi episodi del racconto sono raffigurati in diversi registri corredati da didascalie esplicative in lingua volgare. Alla base dell’arco, due figure dell’Annunciazione e scudi araldici.

7. L’interno della chiesa, a tre navate, è semplice ma monumentale (ph dal sito “valle delle Abbazie”)

Sulla controfacciata, una nicchia ogivale è decorata con un affresco della Crocifissione.

Il monastero. Annesso all’edificio della chiesa si trova il monastero benedettino, attualmente sede espositiva di un produttore locale di vino. All’interno, un bel chiostro a base quadrata, con due ordini di arcate sostenute da pilastri in cotto. Al centro, un pozzo del sec. XVI, con vera (il parapetto di protezione attorno alla bocca del pozzo) ottagonale in mattoni.

Le lunette del chiostro sono affrescate (sec. XVII) da un artista che lo storico camplese Niccola Palma identificò nel polacco Majeski.

Riepilogo. Il corpo centrale della chiesa (romanica) è quello più antico. I corpi laterali sono del Trecento e, infine, il rimaneggiamento definitivo è del Quattrocento, voluto dai cardinali Acquaviva, che avevano la commenda dell’abbazia di Santa Maria di Propezzano.

«Un enigma avvolge la costruzione della chiesa che, contrariamente alla successione storica degli stili romanico e gotico, inspiegabilmente è stata iniziata in forma gotiche e ultimata in forma romaniche (G. Romano, 2000)».

Gli affreschi sono del Quattrocento (quelli della chiesa) e del Seicento (quelli del chiostro del monastero). Alla fine del Cinquecento risalgono gli affreschi del refettorio del convento, dedicati alla Madonna del Crognale, voce dialettale che identifica il corniolo, l’albero all’ombra del quale avvenne il fatto miracoloso che avrebbe costituito l’inizio della lunga storia del complesso.

La foto della controfacciata evidenzia che il rosone e l’oculo sottostante sono stati aperti centrandoli su assi diversi (ph “I luoghi del silenzio”)

Nella Porta Santa, la lieve strombatura permette la decorazione dell’archivolto con cordonature intagliate con girali di elementi vegetali

Torna alla home page

Per poter lasciare o votare un commento devi essere registrato.

Effettua l'accesso oppure registrati

- 13 Ago - Ex “Autostello” di Porto d’Ascoli: icona del boom economico da salvare (1)

- 11 Ago - Soccorse due escursioniste alla Gola dell’Infernaccio (0)

- 11 Ago - Ascoli-Samb, calcio e odio: quando il cervello va in fuorigioco (0)

- 12 Ago - Atletico Ascoli: amichevole con il Trodica e dopo la pausa di ferragosto ritiro a Sarnano (0)

- 12 Ago - “Marchigiani per Acquaroli”, ecco i candidati: c’è anche Maria Stella Origlia (ex Pd e Italia Viva) (0)

- 12 Ago - La denuncia di una mamma: «Il mio bambino abusato da alcuni ragazzi più grandi» (0)

- 12 Ago - Auto sottosopra sulla Circonvallazione: si è ribaltata dopo un incidente (0)

- 12 Ago - Economia, Ricci: «Contrasteremo dazi investendo 10 milioni per aprire a nuovi mercati. Acquaroli accetti il confronto anziché scappare» (0)

- 12 Ago - Scoperto maxi-deposito abusivo con 51 tonnellate di rifiuti pericolosi e capannoni senza permessi (0)

- 11 Ago - Regionali, Carlo Travaglini e Luciano Bruni candidati per Democrazia Sovrana e Popolare (0)

- 11 Ago - “Trocco Festival”, terza edizione al via (0)

- 11 Ago - Peschereccio in difficoltà, salvataggio al largo (0)

- 31 Ago - Scuole Loviss: il polo paritario vicino casa tua, esami in sede con i tuoi docenti (0)

- 11 Ago - Ascoli: si chiude per Damiani della Ternana, in divenire la situazione di Langella (0)

- 11 Ago - Vandali distruggono pattino e ombrelloni, il titolare del lido: «Ho il filmato, offro una ricompensa» (Foto) (0)

- 11 Ago - Un pappagallo da salvare,

arrivano i vigili del fuoco (0) - 11 Ago - Cocaina sotterrata nel bosco: arrestati due ragazzi e sequestrato un chilo di droga (0)

- 11 Ago - Notte bianca, il Wap non ci sta: «Shopping penalizzato». Protestano anche i titolari dei locali (0)

- 11 Ago - Samb, da ora si fa su serio: contro la Vis verso il sold-out della Curva Cioffi (0)

- 11 Ago - Arriva “Canzoni in Foto”: immagini e musica si incontrano al Polo Museale Palazzo de Castellotti (0)

- 10:50 - Scuole Loviss: il polo paritario vicino casa tua, esami in sede con i tuoi docenti

- 10:10 - L’Abbazia di Santa Maria di Propezzano: fede, storia e bellezza

- 09:18 - Avis “Sibillini” al fianco del “Doppio Giallo”, tra sport e donazioni

- 00:48 - Gubbio-Samb 1-1, Moussa Touré risponde a Tommasini, ma è la gara del "Fvs" negato

- 00:24 - Per Orsini e Touré la gara della conferma, Alfieri il migliore in mezzo al campo

- 19:38 - Coppa Italia, Grottammare-Palmense 3-1: super doppietta di Pomili

- 19:04 - Per l'Ascoli un banco di prova da non fallire: a Terni caccia al primo successo

- 17:59 - Terza corsia sull’A14, Casini: «La Pantaloni sconfessa Acquaroli»

- 17:02 - Regionali, Ricci: «Presentate le liste dell’Alleanza del Cambiamento, ora campagna “casa per casa”»

- 16:44 - Atletico Ascoli, sfida alla Maceratese in Coppa Italia

- 15:51 - Villa Sant’Antonio, nuovo incidente sulla Salaria: cresce la rabbia dei cittadini

- 14:42 - "I Marchigiani per Acquaroli": «Puntare su libertà d’impresa, sicurezza e merito per continuare a far crescere la nostra regione»

- 13:00 - Un angolo di lettura condivisa: nasce "Libri di passaggio"

- 11:53 - Aggredisce compagna e poliziotti in strada: arrestato

- 10:48 - Ghali conquista San Benedetto, dal pubblico si alza il coro “Free Palestine” (Video)

- 10:00 - Si torna tra i banchi, genitori alle prese col caro libri: «Già superati i 500 euro di spesa»

- 09:08 - Si torna tra i banchi, il messaggio agli studenti: «La scuola siete voi»

- 20:00 - L'Ascoli verso la Ternana: solo 150 biglietti per i tifosi, Corradini e Pagliai volti nuovi

- 19:14 - Auto in fiamme sulla Ascoli-mare

- 19:05 - L'estate sta finendo, ma gli chalet restano aperti anche a settembre: le regole (Video)

- 24 Ago - Piove in tribuna “Mazzone”, tifosi costretti alla fuga: «La situazione è vergognosa» (Video e foto)

- 28 Ago - Malore fatale per il 44enne Alessio Ruggiero: tragedia a San Benedetto

- 22 Ago - Ascoli-Pianese, un “Del Duca” da oltre 9.000 spettatori per l’esordio in campionato del Picchio

- 22 Ago - Tre nuovi varchi ad Ascoli: «Centro storico più vivibile e meno disagi per chi vi abita»

- 24 Ago - Ascoli-Pianese 0-0, le voci dei tifosi fuori dal Del Duca (Video)

- 23 Ago - L’Ascoli non sfonda contro la Pianese: 0-0 al debutto davanti a 9.718 spettatori

- 23 Ago - Lunghe file all’ingresso, la Samb si scusa: «Ma non è colpa nostra, al lavoro per evitare disagi futuri e per i parcheggi»

- 27 Ago - Ennesimo incidente sull’Ascoli-mare: due automobilisti coinvolti, uno elitrasportato ad Ancona

- 25 Ago - Ascoli, parla Passeri: «Al lavoro per Curva Sud, coperture del Del Duca e aree commerciali. Ai tifosi dico che…»

- 27 Ago - Festa Bella: personaggi, curiosità e riti di un evento magico

- 22 Ago - Samb-Bra, la carica del “Riviera” per la prima in C di Vittorio Massi

- 24 Ago - Brutale aggressione al centro di Grottammare: 21enne al Pronto Soccorso

- 28 Ago - Morgan si racconta alla Cava Giuliani: «Ad Ascoli mi sono perso e ho trovato bellezza»

- 21 Ago - I ragazzi di Centimetro Zero protagonisti alla “Notte dell’Orgoglio Marchigiano”

- 25 Ago - Precipita nel burrone durante un’escursione: morta una donna

- 29 Ago - Piccolo squalo sulla spiaggia

- 27 Ago - Massi: «Con Rapullino faremo grandi cose per la Samb e San Benedetto»

- 29 Ago - Rua Enoc d’Ascoli e le altre: storie di vie “sequestrate” e targhe dimenticate

- 24 Ago - Il maltempo non ferma la Notte Bianca di Monticelli

- 30 Ago - Villa Sant’Antonio, nuovo incidente sulla Salaria: cresce la rabbia dei cittadini

Rss

Rss Facebook

Facebook