Le sentinelle del mare: il sistema delle torri a presidio e controllo del litorale

di Gabriele Vecchioni

La costa adriatica nel corso dei secoli. Già nel sec. III AC, Roma si affacciava sulla costa adriatica (era alleata delle genti che popolavano il territorio, i Piceni); da Truentum, alla foce del Tronto, sulla riva destra del fiume, iniziava (o terminava) una via che arrivava a Roma, la via consolare Salaria che, da qui, dopo aver raggiunto Asculum, si inoltrava nel tormentato territorio appenninico.

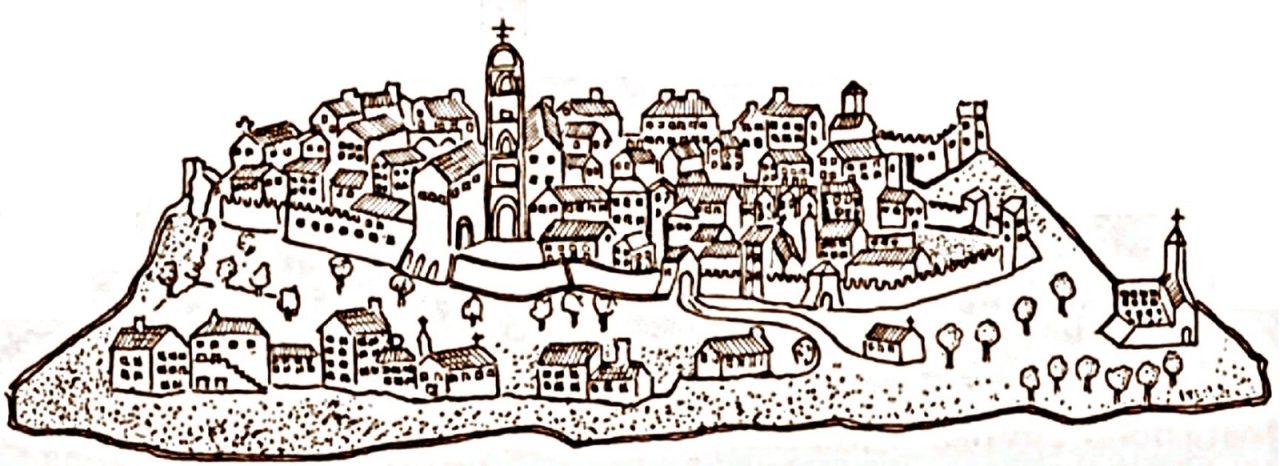

Fin dall’epoca repubblicana (dell’antica Roma), la costa adriatica era presidiata; erano diversi i centri che si incontravano lungo il litorale: Truentum, che diventò il municipio di Castrum Truentinum; più a sud, c’era Castrum Novum (l’attuale Giulianova); a nord, c’erano Cupra (sede di un importante e frequentato santuario), Castellum Firmanorum, scalo della colonia di Firmum (diventerà Porto San Giorgio) e Cluana (l’attuale Porto Civitanova): tutti i centri erano collegati da una via litoranea. Con la caduta dell’impero romano e le successive invasioni barbariche, l’area costiera fu abbandonata e solo dopo i secc. XI-XII furono realizzate strutture difensive e di controllo. Per lungo tempo, la costa adriatica è stata un luogo solitario e poco popolato: le aree impantanate, il clima malsano e il pericolo delle scorrerie provenienti dal mare avevano spinto la gente verso i più sicuri rifugi collinari; erano presenti i “navali”, i borghi e le torri a presidiare un territorio poco sviluppato.

Le zone litoranee delle Marche meridionali, a differenza del settentrione della regione, non avevano, fino a epoche relativamente recenti, centri abitati di una certa importanza: «… a sud, le marine erano semplici attracchi costieri, al servizio dei centri dell’interno; solo più tardi si espanderanno per diventare i paesi attuali». Ancora in tempi relativamente recenti, l’area costiera presentava condizioni ambientali poco sviluppate.

La didascalia di una delle foto a corredo dell’articolo (ripresa da una pubblicazione degli anni ’80 della Provincia Ascoli Piceno), recitava: «La foce del Tronto. Da questa fotografia di fine ‘800 è ancora possibile distinguere quelli che furono, per molti secoli, i tratti fondamentali della costa picena: il carattere acquitrinoso, la rarità degli abitati e degli approdi portuali, la navigabilità delle acque interne e il loro uso succedaneo».

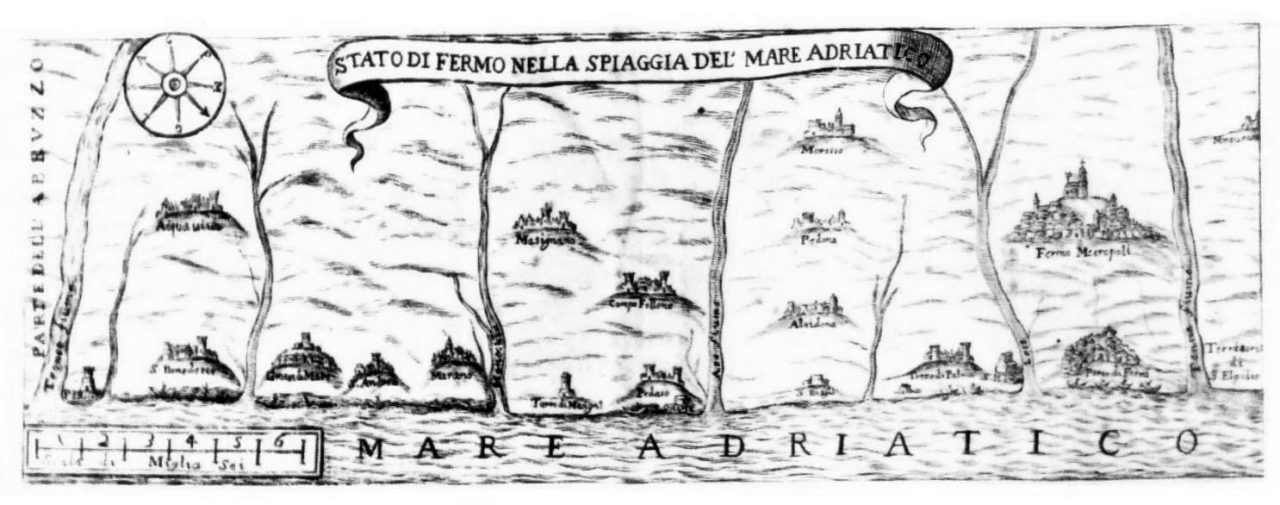

Antica carta del litorale conservata nella Biblioteca Comunale di Fermo. Da sinistra, Porto d’Ascoli, San Benedetto, Grotte a Mare (attuale Grottammare), S. Andrea e Marano (attuale Cupra Marittima); all’estrema destra, Torre di Palme (da G. Nepi, Guida di San Benedetto del Tr., 1993)

Il presidio della costa

Già nel sec. VIII avvenivano incursioni piratesche che si accentuarono nel secolo successivo, portando a una crescente insicurezza nella zona.

In età comunale cominciò la costruzione di fortificazioni e di torri di controllo: la costa cominciò ad avere una linea di presidio e di controllo per dare maggiore sicurezza alle popolazioni: la costa marchigiana è stata teatro, per secoli, delle incursioni di pirati turchi, saraceni, uscocchi e narentani (dalle coste dalmate), barbareschi (dalle coste nord-africane). Tanto angosciante era la presenza dei pirati che la quotidiana recita del Rosario si concludeva con la richiesta di protezione «dal moro che sbarca alla marina».

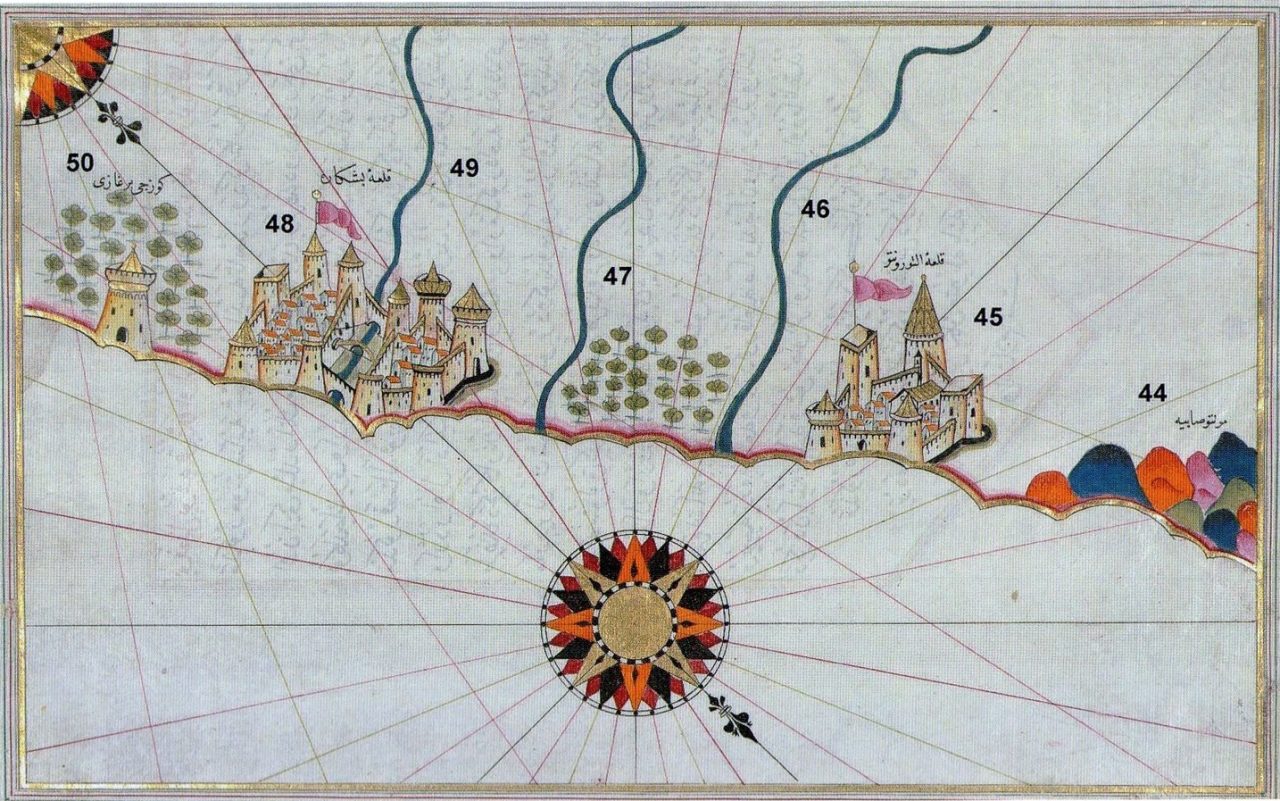

Il portolano di Piri Re’is

Prima di completare questo breve testo introduttivo, un interessante digressione sulla situazione della costa medio-adriatica del sec. XVI. Nel 1521 fu dato alle stampe, dall’ammiraglio e cartografo ottomano (attributo derivato da Othman I Ghazi, fondatore della dinastia) un portolano (il Kitāb-i bahriye, il “Libro del mare”), particolareggiato catalogo grafico delle coste del Mediterraneo; il libro è conservato nel Museo Topkapi di Istambul e fu redatto per conto del sultano Solimano il Magnifico.

Nell’immagine riportata in allegato, il tratto di costa picena con la fortificazione esistente all’epoca (il n. 45 è il “castello” di Porto d’Ascoli, raffigurato in maniera fantasiosa, anche se il fronte assomiglia alla cosiddetta “Caserma guelfa”; a sx, è il castello di Pescara, sul fiume omonimo. Il n. 46 è il Tronto e il n. 47 il fiume Vomano, con un’ampia area boscata in mezzo. Nel disegno, il nord è indicato dalla freccia in basso, nella Rosa dei venti; mancano la Torre di Carlo V di Martinsicuro (costruita nel 1547) e quella della Sentina (del 1543).

Le incursioni piratesche

Per quanto riguarda le incursioni turche e saracene, leggiamo quello che scrisse (1993) lo storico fermano Gabriele Nepi: «Già dal tempo dei Liburni, di Strabone e del periodo romano in genere, il litorale adriatico fu oggetto di incursioni di pirati. Nel secolo IX i Saraceni infestarono le coste adriatiche oltre quelle tirreniche. Si ripeterono nel corso dei secoli ma raggiunsero il loro acme nel 1470».

Particolare dei beccatelli della Torre del Tronto di Martinsicuro, costruiti per la difesa piombante (foto G. Vecchioni)

La situazione era grave e Fermo (che all’epoca aveva la competenza territoriale) costituì presidi di «soldati pagati» al Porto San Giorgio, a Grottammare e a San Benedetto (diventerà “del Tronto” dopo l’Unità d’Italia). Lungo la costa fermana il pericolo proveniente dalle incursioni turche fu avvertito in modo drammatico; in una cronaca del ‘500, Gianpaolo Montani menziona la militarizzazione della costa per questa minaccia: «Nel 1479 nel mese di maggio fu cominciato da’ turchi ad infestare queste marine. La città [di Fermo, NdA] mise presidio pagato al Porto [Porto San Giorgio], S. Benedetto [San Benedetto del Tronto] e le Grotte [Grottammare] di cento soldati sotto il comando di Pietro di Giovanni Filippo maresciallo, ed il Papa mandò cinquanta cavalli per la guardia delle nostre marine».

La «tracotanza dei Turchi» fu fiaccata dalla sconfitta di Lepanto (1572) ma le scorrerie continuarono; per la cronaca, le incursioni piratesche seguitarono, anche se in maniera ridotta, fino al sec. XIX: il 25 luglio 1805 «Una barcaccia de’ Turchi sotto la Torre di Palme… (Barbarìa, ASC San Ben, Tr, 2023)». Nel lavoro citato, il curatore Giuseppe Merlini riporta che «Secondo le fonti, tra il 1825 e il 1828 si verificarono gli ultimi episodi di scorrerie barbaresche», appena duecento anni fa!

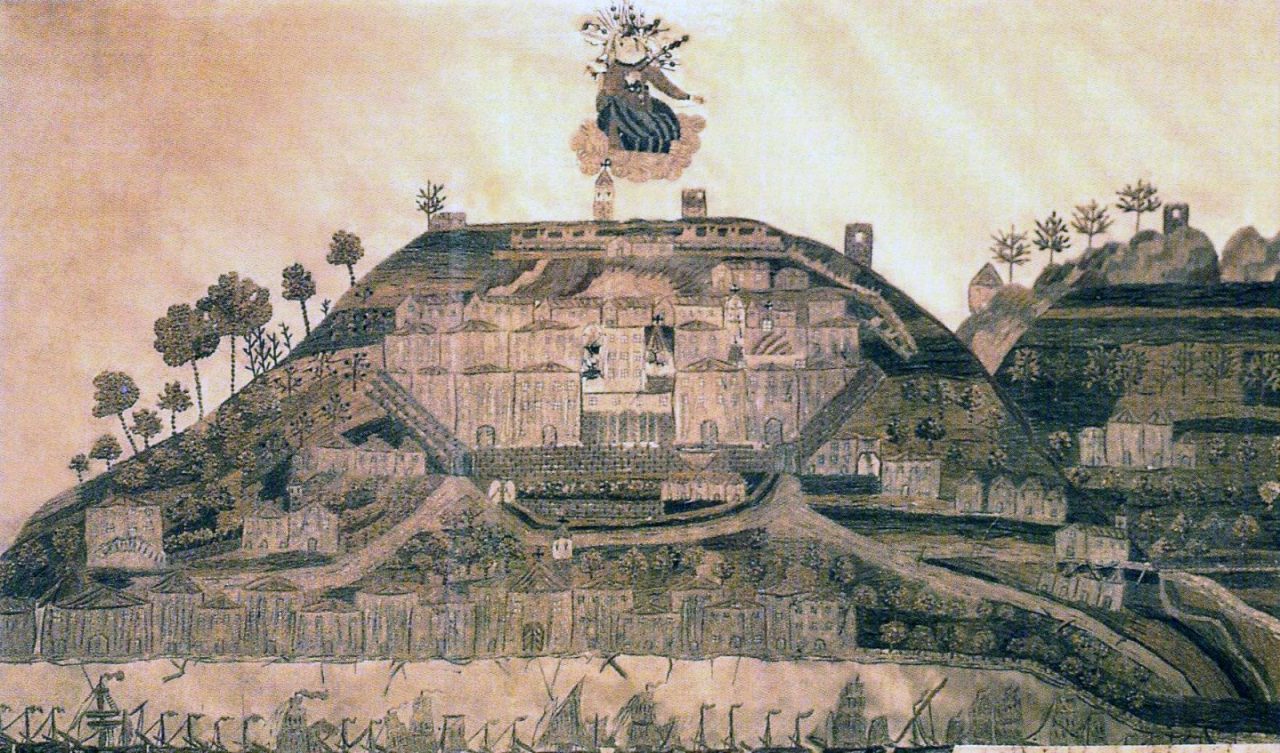

Il castello di Grottammare domina l’incasato (cartolina d’epoca di ex-voto, un ricamo su tela del sec. XVIII, asportato nel 1994 dalla chiesa di San Giovanni Battista, al paese alto)

Le torri

Le torri costiere “nascono” nel Medioevo ma si costruirono torri anche nel periodo rinascimentale e nel Seicento, soprattutto sulla costa tirrenica. La loro edificazione obbediva a criteri ben definiti. Oltre alla visuale libera verso il mare, dovevano avere ben in vista anche l’entroterra, per poter comunicare con le altre strutture difensive: l’allarme veniva dato dalle sentinelle dislocate sulla sommità della costruzione, di giorno con “le fumate” e di notte con i fuochi (il numero di fuochi accesi era pari al numero di imbarcazioni avvistate), ben visibili anche a distanza. Le torri costiere medievali erano costruite a partire da una pianta quadrata (una planimetria che permetteva una più comoda dislocazione delle armi da fuoco) e spesso avevano alla base una scarpa, cioè un muro inclinato che rafforzava le fondamenta della torre e permetteva una miglior difesa a chi teneva la torre. La sommità dell’edificio, dalla quale si effettuavano le segnalazioni a distanza, era merlata e, spesso, dotata di caditoie per il tiro piombante.

Lungo il litorale adriatico erano dislocate una sessantina di torri di vedetta, in contatto diretto tra loro, in maniera da non interrompere la “linea di comunicazione”.

In un precedente articolo, era stata analizzata la dislocazione delle torri abruzzesi: erano una quindicina, delle più di 300 che controllavano la linea di costa appartenente al Regno di Napoli. Di quelle rimaste “in piedi”, le più vicine alla nostra zona sono quelle di Martinsicuro (la Torre del Tronto, leggi qui l’articolo relativo, con informazioni relative all’argomento qui trattato), un’elegante costruzione che controllava il confine con lo Stato Pontificio (soprattutto per il controllo del contrabbando); la Torre del Vibrata ad Alba Adriatica, ormai “nascosta” dalle case di abitazione; la più distante Torre del Salinello a Giulianova, una massiccia costruzione fortemente scarpata, ai bordi della trafficata Statale Adriatica. Una menzione per la bellissima Torre di Cerrano, circondata da una rigogliosa vegetazione di pini d’Aleppo e affacciata sul blu profondo dell’Adriatico; costruita come torre di avvistamento e bastione contro gli attacchi dei pirati moreschi, oggi ospita un centro di biologia marina.

Torna alla home page

Per poter lasciare o votare un commento devi essere registrato.

Effettua l'accesso oppure registrati

- 4 Feb - Accessibilità e inclusione, Monteprandone nella rete “Iacom” (1)

- 19 Feb - Ravenna, in casa una “macchina da guerra”, per Boscaglia l’esordio più complicato (0)

- 30 Gen - Piazza Arringo step by step: oggi termina la “cantierizzazione”, lato commercianti libero per l’estate (0)

- 30 Gen - Incidente sul Ponte Tesino, il sindaco Luciani: «La rotatoria non può più attendere» (0)

- 30 Gen - Truffe online e finti investimenti, l’appello della Questura: «Diffidate di guadagni facili e richieste di denaro» (0)

- 30 Gen - Ast accelera: definite le scelte su orari ridotti e trasferimenti, nuove assunzioni (0)

- 30 Gen - Operazione “Apifarm”, i Carabinieri Forestali smascherano illeciti nel comparto apistico: in 10 nei guai (0)

- 30 Gen - Via dei Soderini chiusa per lavori: nuove regole per traffico e sosta fino a dicembre (0)

- 30 Gen - Acconciatori in rete per gli ustionati di Crans Montana: parte la raccolta di capelli solidale promossa da Confartigianato (0)

- 30 Gen - «A gennaio, ogni giorno,

un marchigiano ha scelto la vaccinazione

anti-Hpv in farmacia» (0) - 30 Gen - Sicurezza e la collaborazione territoriale, l’assessore regionale Pantaloni incontra il questore Capocasa (0)

- 30 Gen - Piano asfalti: al via i lavori per la sicurezza delle strade comunali (0)

- 30 Gen - “Vita di un uomo – Giuseppe Ungaretti”: presentato a Roma il docufilm girato nelle Marche (0)

- 30 Gen - Vigili del fuoco, Savino Stallone nuovo comandante (0)

- 30 Gen - Ponte Ancaranese, rinvenuto nuovo ordigno bellico sul Tronto: intervento degli artificieri (Video e foto) (0)

- 30 Gen - Carnevale, torna il Premio Fanfulla (0)

- 30 Gen - Samb a Carpi con difesa in emergenza senza Zini, Lepri e Dalmazzi: giocano Zoboletti e Chelli (0)

- 30 Gen - Fenomeni metereologici estremi e maremoti, summit in prefettura (0)

- 30 Gen - Operatore edile, aperte le iscrizioni al corso triennale (0)

- 30 Gen - Doppio colpo in vallata, cresce la preoccupazione (0)

- 22:14 - Ravenna, in casa una "macchina da guerra", per Boscaglia l'esordio più complicato

- 21:07 - Incidente in cantiere, operaio cade da tre metri

- 20:06 - Ladri-acrobati flagellano la Vallata, nuovo colpo a Colli

- 19:34 - Ecomostro di via Calatafimi, sopralluogo delle autorità per accertare inquinanti

- 18:44 - Cavallo imbizzarrito in strada al calare del buio, disagi lungo la Mezzina

- 18:09 - L’acqua diventa “smart”: Ciip e Comune di Ascoli lanciano la rivoluzione digitale delle reti (Video)

- 17:27 - Senzatetto, emergenza senza fine, l’appello dei sindaci al buon cuore dei privati: «Chi ha posti disponibili si faccia avanti»

- 16:41 - Ascoli, D'Uffizi non si nasconde: «Guardiamo sempre il primo posto, proveremo a vincerle tutte»

- 15:56 - Campetto chiuso a Piane di Morro, scontro tra maggioranza e opposizione

- 15:08 - Scabbia nella Rsa di Ripatransone, l’Usb chiede interventi urgenti

- 14:22 - Lupi a Monteprandone, il sindaco chiede di mantenere alta la guardia

- 13:42 - La Zes a 360 gradi

- 13:21 - Al via il 16° concorso per 898 allievi marescialli dei Carabinieri

- 13:11 - Prorogata la sperimentazione della “Farmacia dei servizi”: continuità garantita in attesa delle linee guida nazionali

- 10:00 - Le storie di Walter: Silvio Perla di Pretare

- 09:32 - Auto fuori controllo centra vetture in sosta in viale Marcello Federici

- 09:14 - Monteprandone, pubblicato il bando per le case popolari

- 08:58 - Furti in aumento, i cittadini si interrogano: «In Vallata occorre sicurezza condivisa»

- 22:41 - Boscaglia ai tifosi: «Stateci vicini, abbiamo bisogno di voi, da solo non posso nulla»

- 20:17 - Trent’anni di Registro delle Imprese, nelle Marche la guida a un team di quattro donne: «Pragmatismo e semplificazione»

- 18 Feb - Tragico schianto contro un albero, muore Adelina Reginelli

- 9 Feb - De Michele: «Le aste per gli stabilimenti balneari non ci saranno mai: lo dice la legge, denunce per chi le avvia»

- 10 Feb - Caos in Consiglio per la benemerenza civica a Lorenzo Virgulti: «Follia», «Vergogna», «Stai zitto»

- 18 Feb - Marco Merlini trovato morto in casa: aveva 50 anni

- 15 Feb - Carnevale ascolano al top: sfida la pioggia e si fa largo tra i cantieri (Video e foto)

- 13 Feb - Spari a Monticelli: identificato un 13enne

- 12 Feb - Al via la consegna gratuita dei kit per la raccolta differenziata

- 16 Feb - Tutto nero attorno alla Samb: l’unica cosa buona è che non c’è più nulla da perdere

- 16 Feb - Perde il controllo dell’auto e sbatte contro il guard rail: ferita una donna, illeso il figlio 14enne

- 19 Feb - Auto fuori controllo centra vetture in sosta in viale Marcello Federici

- 18 Feb - Pauroso schianto tra due camion in galleria: due feriti, code e rallentamenti tra Pedaso e Grottammare (Foto)

- 14 Feb - Lutto per Gianfranco Catalucci, anima silenziosa dello sport cittadino

- 17 Feb - Carnevale in Piazza: satira al sole tra cantieri infiniti, seggiovie immaginarie e supermercati vista cimitero (Foto)

- 11 Feb - Getta acqua sull’olio bollente, cucina in fiamme e palazzo evacuato: due residenti intossicati (Foto)

- 9 Feb - “Il Carnevale lo sentiamo forte”: la città celebra la sua anima più autentica

- 11 Feb - Carnevale e maltempo, slitta l’esibizione delle scuole

- 11 Feb - Auto in fiamme, paura a Campo Parignano

- 9 Feb - La Samb a Marco Mancinelli, esonerato Filippo D’Alesio

- 13 Feb - Dal saltarello all’intelligenza artificiale: il “Carnevale delle Scuole” colora la città (Le foto)

- 13 Feb - Scontro tra scooter e auto sulla Bonifica: uomo in codice rosso

Rss

Rss Facebook

Facebook