Colle di Arquata, carbonaie e fiaccole (Video)

di Walter Luzi

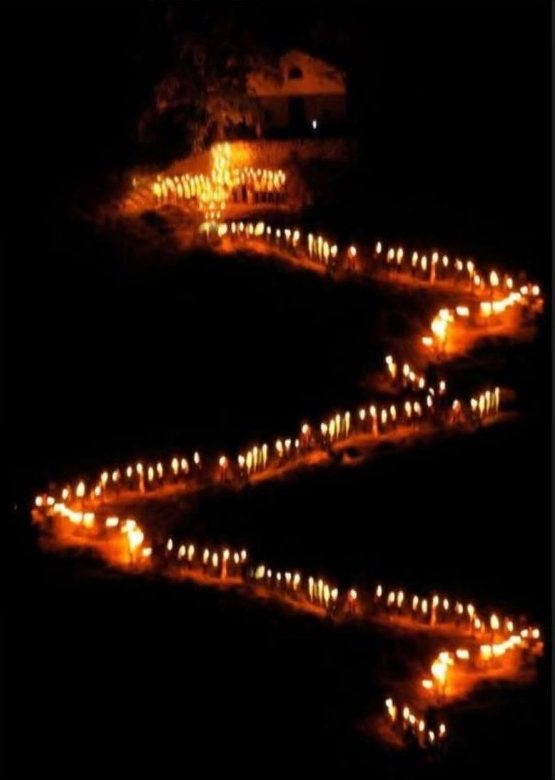

Fiaccole e carbone. La rinascita di un territorio può iniziare anche da qui. Colle di Arquata, ultimo lembo di Marche, e valico proteso verso il Lazio. Quasi mille metri sul livello del mare, 140 abitanti in inverno e fino 1.500 villeggianti nella zona in agosto. Uno degli appuntamenti più suggestivi del Festival culturale dei borghi rurali della Laga, passa di qui. Fra i boschi di questa terra di confine, fra carbonaie che fumano ancora, chiesette senza strade che ci arrivano, e sperduti eremi. Aspettando il tramonto, il buio, e la luce delle fiaccole che si accendono per rischiararlo.

Da Colle, in festa per la tradizionale festa in onore della Madonna del Chiarino, quando scendono le tenebre sono tutti con il naso in su. Anche quelli in solenne Processione, guidata da don Emanuel, che quest’anno è andato un po’ troppo lungo con la predica, accompagnata dalla banda musicale di Acquasanta. Parte subito dopo la fine della santa Messa serale, per arrestarsi sul ponte “Ramazzotti”, che segna, sulle mappe, il confine fra Marche e Lazio, lungo la strada verso Poggio d’Api e Illica, sotto il costone roccioso che domina il paese.

Le fiaccole

Le campane della chiesetta di Santa Maria della Rocca, sul monte, suonano a distesa da un po’. Qui si dice messa solo un giorno all’anno, quello dedicato a Santa Rita, il 22 maggio, quando, qualche volta, a celebrare fin quassù, è arrivato persino il Vescovo. In questa terra frequentata, assicurano i collacchiani, anche da santi e beati, come, fra gli altri, Sant’Amico di Avellana e il beato Corrado di Offida, lungo le stesse mulattiere percorse, fin dagli albori dell’anno Mille, da frati ed eremiti. Molti giovani del paese sono saliti per tempo, a piedi, lungo il ripido sentiero, fin lassù, per scioglierle. E per accendere anche le loro fiaccole, quando la Processione, a valle, si arresta ad aspettare con la loro discesa, il ricongiungimento.

Centinaia di luci vive che illuminano il buio, a formare una grande croce fatta di fiamme strette nelle mani, e di cuori che, stasera, quassù, battono più forte. Le campane non smettono mai di suonare durante la loro discesa fino a incrociare la strada, dove la Processione si è fermata. Per ricongiungersi, e sciogliersi di lì a poco, nel cuore del paese in festa. Fra cantieri della ricostruzione, sempre troppo lenta, ma che qui lo è ancor di più. Le viuzze troppo strette e tanti edifici ancora imbragati, a ridosso gli uni degli altri, quasi mai consentono, infatti, l’utilizzo dei mezzi indispensabili ai lavori, perché troppo ingombranti per poter arrivare fino ai cantieri.

Fra i pochi stand gastronomici e punti ristoro, che i volenterosi organizzatori hanno potuto approntare nei ristretti spazi disponibili. Colle di Arquata, pur ferito dal sisma, non si è mai arreso.

Noi di Colle

È, questo, il sedicesimo anno che si perpetua questa tradizione di epoca moderna. Merito dell’Associazione culturale “Noi di Colle di Arquata”. Nata otto anni fa, subito dopo il sisma del 2016 che ha cancellato anche Arquata, e reso inagibile l’unico bar-spaccio del paese. Il presidente è Paolo Ferranti. Un sessantottenne romano trapiantato fra questi monti per amore di Rosella, da quando lui, di anni, ne aveva solo diciassette. La Curia ha concesso all’associazione il comodato d’uso della casa parrocchiale non utilizzata, che diviene così luogo di ritrovo, di vitale aggregazione, soprattutto in inverno, che quassù, comprensibilmente, può essere molto lungo, e, ancor di più, nel drammatico dopo-terremoto. Paolo Di Simone, ascolano imparentato con nativi, è la guida dei camminatori che vogliono andare fin lassù, alla chiesetta, per far parte della fiaccolata.

Spetta a lui, nel pomeriggio, l’onore di portare dall’eremo di Sant’Amico la prima fiaccola benedetta che accenderà tutte le altre. Sante Corradetti, nato e residente a Colle, è, invece, il coreografo della performance notturna mistico-escursionistica. È lui che allinea sul monte, a formare la croce, i tedofori. Sono stati loro due, Paolo e Sante, una sera d’estate, davanti a una birra, a concepire l’idea di sfruttare a dovere quel costone roccioso scoperto, con la chiesetta della Rocca in cima, che domina Colle. Scenario naturale ideale, per spazio ed ottimale visibilità, ad ospitare una spettacolare fiaccolata. Detto e fatto.

Alla prima edizione si ritrovano in diciassette, davanti alla chiesetta della Rocca, per formare la croce fiammeggiante. Con il passare degli anni arriveranno a diventare un centinaio. «Quest’anno – dà atto il presidente Ferranti – il Festival culturale dei borghi rurali della Laga ci ha offerto una cassa di risonanza importante, ospitando anche la fiaccolata e le carbonaie di Colle nel ricchissimo calendario dei loro eventi. Ne siamo stati onorati, e vorrei approfittare dell’occasione per ringraziare, fra gli altri, Roberto Gualandri e Domenico Cornacchia, che ci hanno offerto questa grande opportunità di farci conoscere di più».

“Noi di Colle” è attiva anche per la festa del santo patrono, San Silvestro, e non se ne abbia a male San Sebastiano a cui è intitolata, invece, la chiesa principale del paese. Anche perché il santo dell’ultimo giorno dell’anno, qui lo festeggiano, in favore della maggiore affluenza di villeggianti, ad agosto. Contando, per le varie iniziative, solo su autofinanziamento, e libere, volontarie, offerte dei paesani. Gli altri componenti dell’associazione li citiamo tutti, perché sono pochi, e perché se lo meritano. Silvio Ciampanella, Mauro De Santis e Massimiliano Soccorsi sono di Colle, Alessandro Stefanucci è di Roma anche lui, Benedetta Di Simone, la figlia di Silvio, invece, è ascolana. Ma sono anche tutti i paesani, doc e …acquisiti, a mobilitarsi per la riuscita di ogni loro iniziativa. Un nutrito gruppo di fedelissimi fiancheggiatori destinati, a breve, ad ingrossare le fila dell’associazione.

Le carbonaie

Il prologo pomeridiano offerto dal Festival culturale dei borghi rurali della Laga non è stato da meno. Con loro si va sul sicuro ormai. Mai un fiasco, una delusione, un intoppo. O, peggio, un itinerario banale, vuoto, senza spessore umano, senza profondità, senza connessione e rispetto per popolazioni e territori attraversati. E per la loro Storia. Solo quest’anno, le tappe del festival hanno interessato venti comuni di tre regioni. Mai è capitato, e, siamo certi mai capiterà, seguendo le guide e gli accompagnatori di questo Festival culturale itinerante nei borghi rurali della Laga, di vivere giornate, e scarpinate, che, alla fine, non ti insegnano nulla. Che non ti fanno pensare, riflettere, che non ti arricchiscono lo spirito.

Sulle loro magliette portano scritto il loro manifesto: “Luoghi che rigenerano l’anima, anime che rigenerano luoghi”. Non è solo un bello slogan ad effetto. È una promessa mantenuta. Ogni volta. Accade anche con la visita alle antiche carbonaie di Colle. Per contare quelle sopravvissute nel nostro Appennino centrale, e, forse, nell’Italia intera, avanzano le dita di una sola mano. Ma in quelle “piazze”, le aie carbonili ricavate in piccole radure nei boschi, non troviamo pezzi da museo da guardare con tenerezza, ma eccellenze ancora produttive del territorio, che si alimentano delle conoscenze e delle capacità dei maestri del fuoco del passato. Che hanno preservato, tramandandole, immutate, le collaudate tecniche nel corso dei secoli. Dalla scelta dei legni più idonei all’approntamento della carbonaia, una cupola emisferica di un paio di metri di altezza, alla realizzazione del “mantello”, la copertura cioè, di una trentina di centimetri di spessore, fatto di fogliame e terra umida. Serve ad isolare dall’aria la struttura, ma non del tutto.

Una volta acceso il fuoco al suo interno, infatti, la combustione deve andare avanti, lentamente, per giorni, in carenza di ossigeno. La “cotta”, o pirolisi, come la chiamano più dottamente i chimici, è una tecnica conosciuta già dai Fenici. Il legno che carbonizza senza ardere, libera fumi segnalatori di diversi colori a seconda del regolare succedersi delle varie fasi della combustione interna, dalle “fumarole”, piccole aperture sulla sommità della carbonaia. I tecnici lo definirebbero uno strumento di monitoraggio del processo produttivo. La cottura, che può protarsi anche per quattro o cinque giorni, viene sorvegliata costantemente giorno e notte, per evitare incendi accidentali, e per le eventuali “rimboccature” di legna sul fuoco al suo interno. Il fiorente mercato del carbone vegetale venne schiantato dall’avvento, e la capillare diffusione, in ogni casa, dell’energia elettrica e del gas.

Ma quelle carbonaie che continuano a fumare, a produrre carbone di alta qualità grazie alla sapienza dei maestri del fuoco di Colle ereditata dagli avi, si meritano maggiore considerazione. Sono patrimoni, entrambi di valore inestimabile, storico e culturale, che rischiano di scomparire per sempre.

Torna alla home page

Per poter lasciare o votare un commento devi essere registrato.

Effettua l'accesso oppure registrati

- 4 Feb - Accessibilità e inclusione, Monteprandone nella rete “Iacom” (1)

- 30 Gen - Piazza Arringo step by step: oggi termina la “cantierizzazione”, lato commercianti libero per l’estate (0)

- 30 Gen - Incidente sul Ponte Tesino, il sindaco Luciani: «La rotatoria non può più attendere» (0)

- 30 Gen - Truffe online e finti investimenti, l’appello della Questura: «Diffidate di guadagni facili e richieste di denaro» (0)

- 30 Gen - Ast accelera: definite le scelte su orari ridotti e trasferimenti, nuove assunzioni (0)

- 30 Gen - Operazione “Apifarm”, i Carabinieri Forestali smascherano illeciti nel comparto apistico: in 10 nei guai (0)

- 30 Gen - Via dei Soderini chiusa per lavori: nuove regole per traffico e sosta fino a dicembre (0)

- 30 Gen - Acconciatori in rete per gli ustionati di Crans Montana: parte la raccolta di capelli solidale promossa da Confartigianato (0)

- 30 Gen - «A gennaio, ogni giorno,

un marchigiano ha scelto la vaccinazione

anti-Hpv in farmacia» (0) - 30 Gen - Sicurezza e la collaborazione territoriale, l’assessore regionale Pantaloni incontra il questore Capocasa (0)

- 30 Gen - Piano asfalti: al via i lavori per la sicurezza delle strade comunali (0)

- 30 Gen - “Vita di un uomo – Giuseppe Ungaretti”: presentato a Roma il docufilm girato nelle Marche (0)

- 30 Gen - Vigili del fuoco, Savino Stallone nuovo comandante (0)

- 30 Gen - Ponte Ancaranese, rinvenuto nuovo ordigno bellico sul Tronto: intervento degli artificieri (Video e foto) (0)

- 30 Gen - Carnevale, torna il Premio Fanfulla (0)

- 30 Gen - Samb a Carpi con difesa in emergenza senza Zini, Lepri e Dalmazzi: giocano Zoboletti e Chelli (0)

- 30 Gen - Fenomeni metereologici estremi e maremoti, summit in prefettura (0)

- 30 Gen - Operatore edile, aperte le iscrizioni al corso triennale (0)

- 19 Feb - Prorogata la sperimentazione della “Farmacia dei servizi”: continuità garantita in attesa delle linee guida nazionali (0)

- 30 Gen - Doppio colpo in vallata, cresce la preoccupazione (0)

- 13:11 - Prorogata la sperimentazione della “Farmacia dei servizi”: continuità garantita in attesa delle linee guida nazionali

- 10:00 - Le storie di Walter: Silvio Perla di Pretare

- 09:32 - Auto fuori controllo centra vetture in sosta in viale Marcello Federici

- 09:14 - Monteprandone, pubblicato il bando per le case popolari

- 08:58 - Furti in aumento, i cittadini si interrogano: «In Vallata occorre sicurezza condivisa»

- 22:41 - Boscaglia ai tifosi: «Stateci vicini, abbiamo bisogno di voi, da solo non posso nulla»

- 20:17 - Trent’anni di Registro delle Imprese, nelle Marche la guida a un team di quattro donne: «Pragmatismo e semplificazione»

- 19:49 - L’Ast assume 14 tra medici, oss e amministrativi

- 18:30 - Sicurezza urbana, nuove misure dopo il vertice: focus su movida e quartieri critici

- 17:30 - A chi pensa di essere “potente” e non ricorda di essere “polvere”: “Memento, homo, quia pulvis es, et in pulverem reverteris”

- 16:39 - Marco Merlini trovato morto in casa: aveva 50 anni

- 16:24 - Agostini e Rossetti: «Cinema, cultura e digitale. La comunicazione è essenziale per raccontare le Marche» (Videointervista)

- 16:11 - Palariviera, i film della settimana

- 15:50 - Banca del Piceno, riprendono gli incontri con i soci

- 15:29 - Tragico schianto contro un albero, muore Adelina Reginelli

- 14:47 - Elezioni, Fabrizio Capriotti: «Destra e sinistra litigiose, noi proponiamo Pellei»

- 14:03 - Polo paritario Loviss, Palanca: «Tecnologia avanzata, personale e ambienti a misura di studente i nostri punti di forza»

- 13:38 - Milano Fashion Week 2026, Confartigianato al fianco delle imprese: «Non abbandonate le fiere»

- 12:49 - Il fuoco dei "Vlurd" chiude il Carnevale: tutte le foto dello spettacolo di piazza del Popolo

- 11:50 - Pauroso schianto tra due camion in galleria: due feriti, code e rallentamenti tra Pedaso e Grottammare (Foto)

- 18 Feb - Tragico schianto contro un albero, muore Adelina Reginelli

- 9 Feb - De Michele: «Le aste per gli stabilimenti balneari non ci saranno mai: lo dice la legge, denunce per chi le avvia»

- 10 Feb - Caos in Consiglio per la benemerenza civica a Lorenzo Virgulti: «Follia», «Vergogna», «Stai zitto»

- 18 Feb - Marco Merlini trovato morto in casa: aveva 50 anni

- 15 Feb - Carnevale ascolano al top: sfida la pioggia e si fa largo tra i cantieri (Video e foto)

- 13 Feb - Spari a Monticelli: identificato un 13enne

- 12 Feb - Al via la consegna gratuita dei kit per la raccolta differenziata

- 16 Feb - Tutto nero attorno alla Samb: l’unica cosa buona è che non c’è più nulla da perdere

- 16 Feb - Perde il controllo dell’auto e sbatte contro il guard rail: ferita una donna, illeso il figlio 14enne

- 18 Feb - Pauroso schianto tra due camion in galleria: due feriti, code e rallentamenti tra Pedaso e Grottammare (Foto)

- 14 Feb - Lutto per Gianfranco Catalucci, anima silenziosa dello sport cittadino

- 11 Feb - Getta acqua sull’olio bollente, cucina in fiamme e palazzo evacuato: due residenti intossicati (Foto)

- 17 Feb - Carnevale in Piazza: satira al sole tra cantieri infiniti, seggiovie immaginarie e supermercati vista cimitero (Foto)

- 9 Feb - “Il Carnevale lo sentiamo forte”: la città celebra la sua anima più autentica

- 11 Feb - Carnevale e maltempo, slitta l’esibizione delle scuole

- 11 Feb - Auto in fiamme, paura a Campo Parignano

- 9 Feb - La Samb a Marco Mancinelli, esonerato Filippo D’Alesio

- 13 Feb - Dal saltarello all’intelligenza artificiale: il “Carnevale delle Scuole” colora la città (Le foto)

- 13 Feb - Scontro tra scooter e auto sulla Bonifica: uomo in codice rosso

- 14 Feb - Carnevale, il centro si prepara: navette speciali per raggiungere il cuore della festa

Rss

Rss Facebook

Facebook