Le piazze di Ascoli Piceno: linee-guida per una classificazione

Le piazze citate nel testo (ph aerea di D. Galiè)

di Gabriele Vecchioni

Nelle città italiane, ricche di storia e di opere d’arte, un posto importante lo occupano le piazze, spesso circondate da una cornice splendida di palazzi, chiese e giardini. Delle piazze (principali) di Ascoli, luoghi del potere, del commercio e dell’incontro, abbiamo già avuto modo di occuparci (sotto i link degli articoli). Qui tenteremo una loro classificazione in modelli facilmente riconoscibili, utilizzando le linee-guida proposte nell’opera del famoso architetto e urbanista dell’Ottocento, Camillo Sitte (autore di un’opera sulla formazione delle città facilmente reperibile in Rete) e di altri studiosi che si sono occupati dell’argomento.

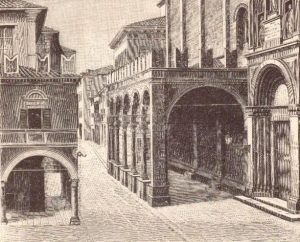

“Li logge”

A costo di essere ripetitivi – un rischio nel quale è facile “cadere” nel caso di Ascoli, una città dal centro storico monumentale, straordinariamente ricco di emergenze architettoniche – vedremo le più importanti piazze della città, soffermandoci solo sulla “forma” delle stesse. Chi fosse interessato ad avere maggiori informazioni può rileggere gli articoli citati e – meglio – le opere degli autori, ascolani e non, citati.

Prima di focalizzare la nostra attenzione sull’argomento dell’articolo, rileggiamo le belle parole che Raffaella Ceccopieri dedicò alla città picena nel 1989 sulla rivista Vie del Mondo: «Una composizione armoniosa di piazze che si aprono fra antichi palazzi le cui facciate narrano una storia di molti secoli incisa nel travertino. Tutto sembra avere una vocazione naturale alla bellezza rimasta intatta e nascosta come sospesa nel tempo».

Piazza del Popolo

L’architetto (e storico dell’architettura) Joseph Rykwert ha scritto che «L’Italia è il Paese delle cento piazze». In realtà, il suo è un discorso più complesso, che nasce dalle “cento città” italiane: «una ogni pochi chilometri, ognuna con la sua piazza». L’autore (ri)percorre la storia partendo dal forum romano, ricordando che la voce “piazza” è tardo-medievale e deriva dalla platea romana (e greca), uno spazio allargato che diventò, appunto, la “piazza” «nel linguaggio comune. Nella sua dotta disquisizione, ricorda che la piazza è, per le nostre città, anche il luogo della vita civile, del commercio (il mercato si fa in piazza), della protesta (chi lo fa, “scende in piazza”), della socializzazione». Un concetto espresso (2019) anche da Paolo Portoghesi: «La piazza, specialmente in Italia, è un organo essenziale della città: è il luogo degli incontri, il luogo degli sguardi, il teatro della vita comunitaria».

A tale proposito, Italo Calvino ne Le città invisibili, scrisse che «ogni volta che si entra nella piazza ci si trova in mezzo ad un dialogo».

Piazza Arringo

Ma torniamo all’argomento dell’articolo, le belle piazze di Ascoli, tentando una classificazione, in base alla loro forma e funzione. Le immagini a corredo dell’articolo sono riprese da La provincia di Ascoli Piceno AD 1898, e da Le cento città d’Italia, suppl. de Il Secolo, 1897 (ristampe CdR Ascoli Piceno, 1982).

Qualche anno fa, un interessante contributo di Gaetano Rinaldi, storico presidente della sezione ascolana dell’associazione culturale “Italia Nostra”, aveva fatto il punto della situazione patrimoniale (in senso storico-artistico) delle piazze cittadine, nell’ambito di una più ampia dissertazione (in realtà, un vero e proprio progetto, intitolato Il Parco Culturale e Ambientale di Ascoli, giardino di pietra). In quell’occasione, il professor Rinaldi riprendeva la classificazione del già citato Camillo Sitte.

Palazzo del Comune a Piazza Arringo

Nell’Introduzione della sua opera (L’arte di costruire le città, rist. 1953), l’urbanista specifica che «… ben comprendiamo la parola di Aristotele che riassume tutti i principi della costruzione delle città: una città deve essere costruita in guisa da dare agli uomini sicurezza e felicità. Perché ciò si consegua è necessario che il costruire le città non sia soltanto una questione tecnica, ma, invece, nel suo più semplice ed alto significato, sia anche e specialmente un problema d’arte. Così fu nell’antichità, nel medioevo, nel rinascimento, dovunque soprattutto le arti erano in onore. Soltanto nel nostro secolo matematico [il testo è dell’Ottocento, NdA] l’impiantare e l’ampliare le città sono questioni di interesse puramente tecnico; ed è per questo che occorre ancora una volta ricordare come ciò rappresenti un lato solo del problema per la cui soluzione dovrebbero invece essere considerati tutti gli aspetti, quelli artistici in primo luogo, perché d’importanza per lo meno equivalente».

Ma ritorniamo alla classificazione, cercando di applicarla alle (principali) piazze di Ascoli.

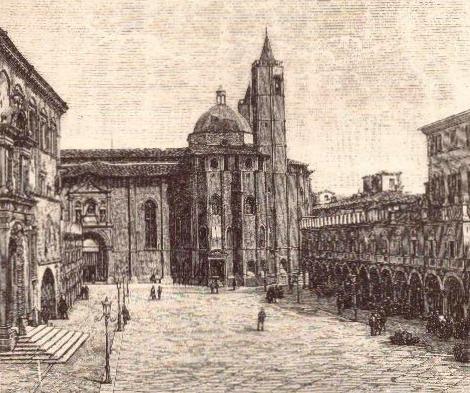

Piazza Arringo

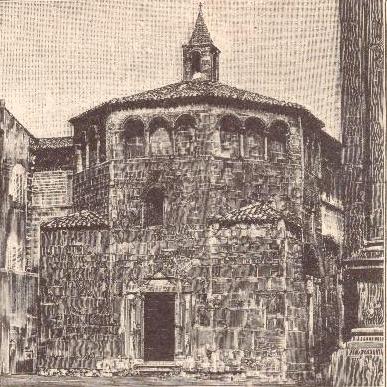

Il primo caso riguarda la piazza nella quale l’edificio più importante è una chiesa; come a Piazza Arringo, autentica “piazza del potere” (religioso e civile): sul lato più corto prospetta la facciata del Duomo dedicato a Sant’Emidio e, a lato, l’edificio isolato del Battistero di San Giovanni che indebolisce, in parte, il predominio monumentale della cattedrale. La piazza, di forma rettangolare, si è sviluppata “in profondità”; su uno dei lati maggiori si sono allineati (secc. XVI e XVII) il Palazzo vescovile e quello comunale: Giulio Gabrielli (1883) la definì «vasto parallelogrammo cinto da grandiosi fabbricati».

Battistero di San Giovanni

Il “lato religioso” era ulteriormente arricchito dalla presenza, oltre al complesso monumentale Duomo-Battistero, della piccola chiesa rinascimentale di San Biagio, abbattuta nel 1886 e della quale rimane testimonianza sulla pavimentazione della piazza, dove è stata ricostruita la linea perimetrale. Dall’edificio proviene la statua in terracotta del santo vescovo dedicatario, attualmente in una delle absidi laterali del Duomo.

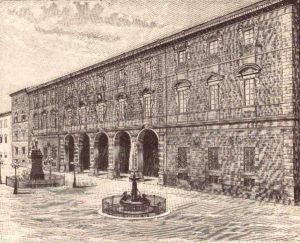

Piazza del Popolo

La seconda tipologia di piazza è quella che vede, come edificio preminente, una costruzione sviluppata nel senso della larghezza, come a Piazza del Popolo, dove il palazzo che domina la scena è il Palazzo dei Capitani. Come fa giustamente notare Rinaldi, «la piazza si sviluppa in larghezza di fronte alla sua facciata». Nel corso dei secoli, quello che è considerato il “salotto” della città ha visto aggiungere diverse monumentalità, come il bel porticato (li logge, nel dialetto locale) che “copriva” le botteghe medievali.

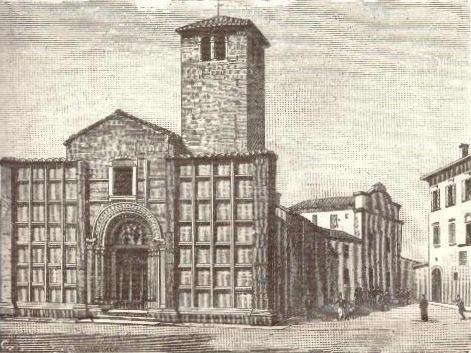

Chiesa di San Francesco

La chiesa di San Francesco (o meglio, il suo elegante fianco) costituisce il fondale settentrionale della piazza. La monumentale basilica, costruita in stile gotico (dal sec. XIV, periodo di transizione), non prospetta sulla piazza, dove si apre una porta laterale, con il portale monumentale sormontato dalla statua di Papa Giulio II e affiancato dall’elegante Loggia dei Mercanti.

Loggia dei Mercanti

Dal lato opposto della piazza, ormai diventata cuore pulsante della società ascolana, nel primo ventennio del Novecento fu aperto il Caffè Meletti, un “pubblico ritrovo” destinato a entrare nella storia recente della città. Anche in questo caso, una citazione del Gabrielli (1883): «Ben lastricata, bene illuminata, riparata dai venti per le fabbriche che la circondano, dalla pioggia a mezzo dei portici, è luogo di comodo ritrovo…».

Chiesa dei Santi Vincenzo e Anastasio in Piazza Ventidio Basso

Il terzo genere delle piazze del Sitte è formato da quelle che hanno mantenuto l’impianto medievale; esse non hanno una forma regolare per diversi motivi (costruzioni già esistenti, terreno non regolare, vicinanza di corsi d’acqua). L’esempio ascolano è la Piazza Ventidio Basso, l’antica platea minor, il cui perimetro irregolare è dovuto (anche) alla vicinanza del corso del fiume Tronto.

Sulla piazza si affaccia la chiesa dei Santi Vincenzo e Anastasio. che sorge “in isola”, circondata da strade. La piazza ha subìto una recente sistemazione, con un marciapiede rialzato con il compito di impedire la circolazione automobilistica che prima arrivava fin sul sagrato dell’edificio religioso.

Sulla piazza si affacciano, oltre alla parete laterale della monumentale chiesa domenicana di San Pietro Martire, anche edifici e vie medievali e rinascimentali. La piazza era «anticamente detta Piazza delle Donne, poiché vi si tenea mercato di tele, lanerie, filati, e simili prodotti dell’industria femminile (G. Gabrielli, 1883)».

Una menzione per due piazze minori, quasi un raccordo tra le due più importanti Piazza Arringo e Piazza del Popolo. La prima è Piazza Simonetti, sede della Prefettura (Palazzo San Filippo), uno spazio elegante che meriterebbe maggiore attenzione (ora è soffocato dall’incessante traffico veicolare); la seconda, che immette direttamente nella “piazza ascolana” per eccellenza, è Piazza Roma. Quest’ultima era conosciuta come Piazza Montanara perché era la sede deputata alla vendita dei prodotti della montagna. Sulla piazza guarda la facciata di Santa Maria della Carità (la Scopa, per gli ascolani), opera alla quale hanno messo mano Cola dell’Amatrice (sec. XVI) e Antonio Giosafatti. (XVII).

Altre piazze sono presenti nel centro urbano della città e la loro estetica dipende dall’origine. La piazza spesso era una platea (o una plateola, come la piazzetta della Piazzarola), uno slargo tra le case, nato per comodità o necessità, circondato da costruzioni, a volte senza l’edificio religioso di riferimento (come Piazza della Viola, un nome poetico per una piazza ormai trasformata in area di sosta a pagamento).

La piazza nuova dell’Immacolata (spiegazione nel testo, ph D. Galiè). Il viale alberato è Via Benedetto Croce

Per concludere, una piazza moderna. Nei nuovi quartieri, le piazze nascono già “pronte per l’uso”. Un esempio è Piazza dell’Immacolata (nome legato alla statua dorata posta su un alto pilastro, al centro dello spazio), a Porta Maggiore; essa è l’ideale prolungamento del sagrato della moderna chiesa di Santa Maria Goretti, circondata da alti palazzi di abitazione, ingentilita da aiuole alberate (con lecci ed essenze resinose), ormai soffocate da auto in sosta e in movimento (siamo in una importante area commerciale ad alto traffico).

Ascoli, città delle piazze Un itinerario nei luoghi del potere

Le piazze delle cento torri, luoghi di incontro e di commercio

Piazze, rue e porte tra le cento torri: lo sviluppo urbanistico nel corso dei secoli

Torna alla home page

Per poter lasciare o votare un commento devi essere registrato.

Effettua l'accesso oppure registrati

- 10 Dic - Mostra di artisti sordi nel Piceno, a sorpresa arriva l’attore Fabio Troiano (0)

- 10 Dic - Incendio in un appartamento: vigili del fuoco salvano una donna (0)

- 10 Dic - Dal 3 agosto 2026 le carte di identità cartacee non saranno più valide (0)

- 10 Dic - Sicurezza sul lavoro, Cedam e Edilart ricevuti dal Prefetto di Ascoli Piceno (0)

- 10 Dic - Cupra, la passeggiata di gruppo dalla spiaggia alla collina è un successo (Foto). Nuove date nel 2026 (0)

- 10 Dic - Palariviera, i film della settimana (0)

- 10 Dic - “Natale al Centopercento”, ecco gli eventi del weekend (0)

- 10 Dic - “Restare, partire, tornare”, il roadshow sulla ricostruzione (0)

- 10 Dic - Monte Piselli, D’Angelo riaccende la polemica con Fioravanti: «Forse dovrei tornare a fare lezione agli ascolani» (0)

- 10 Dic - Totosindaco, tante ipotesi per un voto che sarà come un derby delle urne (0)

- 10 Dic - Tre giorni per il futuro degli archivi: cultura digitale e partecipazione al centro del progetto “Metroborgo” (0)

- 10 Dic - Chiusura del corso di infermieristica, Curti: «Presenterò un’interrogazione urgente al ministro» (0)

- 10 Dic - Urbanistica, De Berardinis dirigente ad interim (0)

- 10 Dic - Scontro aperto su Monte Piselli, Fioravanti accusa D’Angelo: «Ennesimo tentativo di distorcere i fatti» (0)

- 10 Dic - In memoria di Roberto: «Aiutateci a trovare una casa per i suoi cani» (0)

- 11 Dic - Dal sole alla pioggia torrenziale, il pazzo autunno del Piceno (0)

- 30 Dic - “Lo chiamava rock & roll”, girato anche a Cupra Marittima scelto da Medusa per il listino 2026 (0)

- 10 Dic - D’Alesio prova a trovare l’incastro giusto: dentro il 3-5-2 da schierare a Pontedera (0)

- 10 Dic - Ascoli, anche a Guidonia quasi 600 tifosi al seguito: è il quarto sold-out esterno di fila (0)

- 10 Dic - Camera Marche, incontro con il professor Gregori (0)

- 09:50 - "Lo chiamava rock & roll", girato anche a Cupra Marittima scelto da Medusa per il listino 2026

- 09:28 - Assunzioni Ast, l'Usb: «Segnale positivo, ma il 2026 deve segnare un vero cambio di rotta»

- 08:59 - Natale di solidarietà per gli amici a 4 zampe, ma l’abbandono non conosce tregua

- 08:28 - Palariviera, i film della settimana

- 21:59 - Raid di furti: villette prese di mira in via Don Milani

- 19:23 - Dardust firma la colonna sonora ufficiale dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026

- 18:25 - Zes nelle Marche: domande per 69,8 milioni di investimenti. Chiesto un incontro per la Carta aiuti

- 16:46 - Ascoli protagonista su Rai3 nella nuova puntata di “Radix”

- 16:22 - Si ribalta con l'auto: paura per una 22enne

- 15:55 - La Samb si blinda: «Nel girone di ritorno daremo battaglia su tutti i campi»

- 13:33 - Controlli Nas, pugno duro nel Piceno: maxi-multa a Monsampolo e attività sospese ad Ascoli

- 12:20 - Natale solidale: i soldati del Reggimento Piceno in campo per i bimbi più bisognosi

- 10:50 - Centobuchi apre il 2026 con “Storie e Illustrazione”, tre giorni dedicati ai libri illustrati

- 09:49 - Sociale, disabilità e famiglie: all’Ambito 21 risorse per oltre un milione di euro

- 08:54 - Ascoli, si riparte: archiviata la sosta, nel mirino c’è di nuovo la Pianese

- 18:04 - "Per grazia ricevuta": le tavolette dipinte (ex-voto) conservate nei santuari

- 16:28 - Associazioni giovanili si incontrano sul campo di calcio e vince lo stare insieme

- 15:27 - Lutto nel Piceno per Rocco Nota, storico insegnante e figura centrale della sinistra ascolana

- 14:22 - Urbanistica, Cardilli: «Più tempo ai Comuni sulle varianti puntuali ai Prg»

- 13:09 - Accerchiato e pestato dal branco: 16enne trasportato al pronto soccorso

- 25 Dic - Tragedia di Natale nel Piceno: muore a 58 anni Gabriele Talamonti

- 20 Dic - Duomo stracolmo per l’ultimo saluto a Pasquale Allevi (Video e Foto)

- 22 Dic - Addio al dottor Allevi, il messaggio della famiglia: «Ci avete restituito ciò che nostro fratello ha sempre donato»

- 23 Dic - Ragazzo di 17 anni si schianta in moto: ricoverato in codice rosso

- 20 Dic - Completamente nudo sotto l’albero di natale in centro: soccorso un uomo

- 27 Dic - L’ultimo saluto a Gabriele Talamonti: chiesa piena e tanta commozione

- 29 Dic - Controlli Nas, pugno duro nel Piceno: maxi-multa a Monsampolo e attività sospese ad Ascoli

- 21 Dic - Centro storico pieno, portafogli leggeri: Fiera di Natale a metà

- 25 Dic - Serie su Melania Rea, il fratello: «Ricordarla è un atto di responsabilità»

- 28 Dic - Lutto nel Piceno per Rocco Nota, storico insegnante e figura centrale della sinistra ascolana

- 25 Dic - Incidente di Natale sull’A14: auto si schianta nella galleria San Basso

- 23 Dic - Scritte sui muri contro una studentessa, la madre: «Una vera persecuzione, mia figlia non ce la fa più»

- 22 Dic - Tornano le scritte contro la studentessa, colpita la scuola di via Faleria

- 28 Dic - Lutto a San Benedetto per Domenico “Mimmo” Carnicelli

- 27 Dic - Samb: si preannuncia un mercato movimentato tra entrate e uscite

- 24 Dic - Gli addii da ricordare e una Cappella da valorizzare

- 22 Dic - Monterocco: «Il ritrovamento di beni archeologici impone cautela». Ma la variante viene approvata

- 22 Dic - Restano bloccati sul Monte Vettore: paura per due rocciatori (Video)

- 26 Dic - Fuga di gas e furgone in fiamme, Santo Stefano di superlavoro per i vigili del fuoco

- 21 Dic - L’Ascoli sbatte sul muro del Campobasso: 0-0 nell’ultimo atto del girone d’andata e del 2025

Rss

Rss Facebook

Facebook