Tempo d’autunno: i marroni della Laga

di Gabriele Vecchioni

(foto di Domenico Cornacchia)

La storia e la diffusione del castagno. La presenza del castagno in zona è molto antica. Una brochure, edita qualche anno fa dal Parco Gran Sasso- Monti della Laga, informava che, all’interno della raccolta di reperti litici del naturalista ascolano Antonio Orsini – conservata presso il museo a lui dedicato – ci sono travertini della Valle del Tronto sui quali è ben visibile l’ “impronta” della foglia del castagno. Le pietre della Collezione Orsini risalgono a periodi antecedenti la glaciazione (l’ultima delle quali risale a circa 20.000 anni fa); gli eventi glaciali causarono l’estinzione del castagno (e di altre specie) che fu poi reintrodotto come pianta coltivata, per l’opera assidua dell’uomo.

La diffusione del castagno come albero da frutto si deve ai Romani prima e ai benedettini nel Medioevo: è nota la definizione di “albero del pane” (una definizione che si deve al greco Senofonte, secc. V-IV AC) per mettere in evidenza l’importanza che i suoi frutti (le castagne) hanno avuto nell’alimentazione umana. Le indagini palinologiche (sui pollini fossili, soprattutto nell’antica torbiera di Campotosto) hanno dimostrato però che l’albero è stato reintrodotto già all’epoca dell’Età del Ferro (nella Penisola, all’incirca dal sec. IX AC). I castagneti hanno raggiunto una tale estensione che il termine Castanetum, ad essi riferito, non indica un tipo di bosco ma addirittura una zona fitoclimatica.

Non è questa la sede adatta per approfondimenti sul tema, ricordiamo soltanto che le zone climatiche-forestali sono legate a particolari associazioni vegetali (le alleanze fitosociologiche) e permettono un rapido inquadramento del problema, grazie all’estrema schematizzazione dei dati.

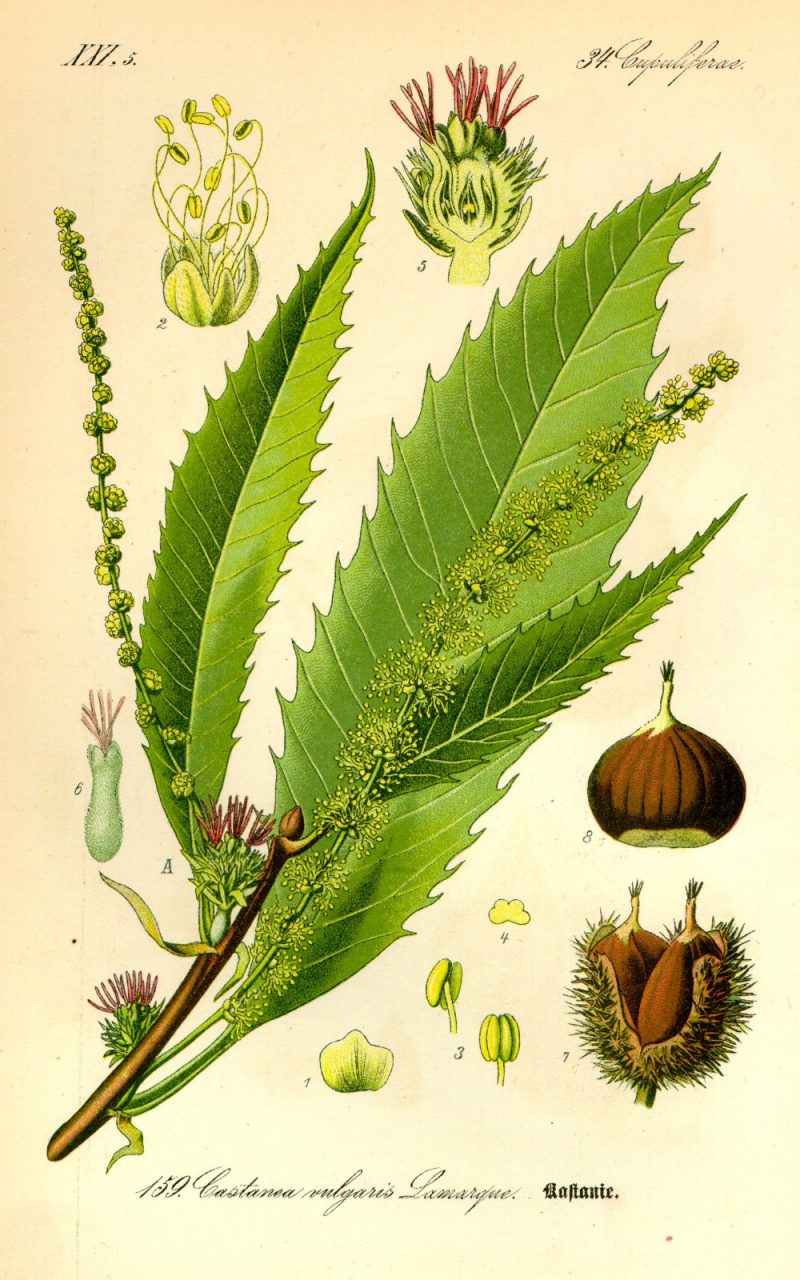

Nel nostro caso, la pianta di riferimento è il castagno (Castanea sativa Mill., 1768) che si sviluppa in modo ottimale in un’area dalla temperatura media regolare che si aggira sui 12°C (2°C a gennaio e 23°C a luglio), con una piovosità abbastanza accentuata (tra i 1.000 e i 1.200 mm annui).

Il Castanetum è identificabile in parte con la più vasta area delle latifoglie eliofile (climax della foresta caducifoglie submontana) [in pratica tutta la fascia collinare (quote comprese tra 200 e 800 metri) e anche quote più elevate (sui Monti della Laga), almeno quella con suoli profondi a reazione acida], caratterizzando in maniera peculiare il paesaggio appenninico.

Dal punto di vista botanico, lo studio della vegetazione del castagneto è complesso perché complessa è la rete di relazioni che si instaurano tra terreno, clima e vegetazione. Qui ricordiamo solo che il castagno vegeta in maniera ottimale su terreni arenacei e marnoso-arenacei come quelli presenti nella valle del Tronto, dove i castagneti occupano ancora vaste superfici nonostante abbiano subìto gravi danni per il cosiddetto “mal dell’inchiostro” e, successivamente, per la “vespa cinese”. Oltre ai castagneti dell’alta e della media valle del Tronto, nelle vicinanze della città di Ascoli sono rinvenibili “isole territoriali” di castanicoltura sul Monte dell’Ascensione e alle pendici del Colle San Marco.

I castagneti da frutto della Laga. Il castagno vegeta bene su terreni non-calcarei e nell’area dei Monti della Laga trova le condizioni edafiche ideali. Le zone di maggiore produzione sono quelle dell’Acquasantano e di Arquata del Tronto, della Valle Castellana e di Rocca Santa Maria. Sono interessate anche aree appartenenti, amministrativamente, alla Regione Lazio, come Amatrice e Accumoli. Per concludere la geografia dei castagneti della Laga, citiamo l’area di Crognaleto, nel Teramano, e quelli sulle rocce di arenaria che affiorano tra i calcari del massiccio del Gran Sasso, nelle aree di Isola del Gran Sasso e di Intermesoli di Pietracamela.

Quando l’uomo decide di sfruttare i boschi di castagno come aree di produzione, mette in atto alcuni accorgimenti: gli alberi vengono opportunamente innestati (è questa l’origine dei rinomati “marroni”), il bosco viene diradato per agevolare le operazioni di raccolta dei frutti e il sottobosco viene ripulito e, a volte, usato come area di pascolo.

Il castagno è un albero longevo che, a maturità, può raggiungere i 25-30 metri di altezza, se isolato. Nei cedui, le ceppaie vetuste arrivano a diverse decine di metri di circonferenza.

A questo punto, è opportuna una breve digressione relativa a un monumento vegetale presente proprio nei boschi della Laga: il Piantone di Nardò, nel comprensorio di Valle Castellana, a Mòrrice (un toponimo derivato dalla “morra”, la roccia che costituisce i rilievi da quelle parti). Si tratta di un imponente esemplare di circa 15 m di altezza e una circonferenza del tronco di circa 17 metri (siamo al limite della specie), con un’età stimata di 500-600 anni: il Piantone si consolidò all’epoca delle grandi scoperte geografiche, negli anni della scoperta del Nuovo Mondo.

Castagne e marroni. Il frutto del castagno è un frutto a guscio (la castagna) che, dal punto di vista strettamente botanico, è un achènio, frutto secco indeiscente (cioè, “che non si apre”) a un solo seme, con una parete coriacea non aderente al seme. La castagna (o le castagne) è racchiusa in un involucro spinescente (il riccio o cupola), costituito da brattee saldate (sono foglie modificate con scopo protettivo) che si aprono a maturità, lasciandole cadere.

Questa caratteristica favorisce la raccolta grazie alla bacchiatura, cioè scuotendo i rami con una lunga pertica (il bacchio, dalla voce latina baculum). L’operazione consente di anticipare la raccolta, favorendo la caduta del frutto e la sua raccolta, evitando così che gli animali selvatici approfittino più del dovuto dell’occasione che si presenta loro.

I ricci vengono raccolti e depositati nelle “ricciaie” (in dialetto, li r’cciare), grossi cumuli dove le castagne (marroni) rimangono a lungo senza disidratarsi.

Le castagne hanno sempre avuto grande importanza per l’uomo, per la loro qualità alimentare e per l’alto contenuto calorico (più di 160 kcal per 100 grammi di prodotto fresco, 300 in quello secco), legato alla presenza di carboidrati, soprattutto amidi. Il castagno e i suoi derivati (la farina) sono sempre stati «una risorsa strategica per l’avara montagna della Laga»; oltre alla commercializzazione, i suoi frutti venivano conservati per l’inverno su graticci “appesi” al soffitto della cucina (alcuni ancora si rinvengono nelle vecchie case abbandonate). Venivano sbucciati e ridotti in farina a colpi di pestello nelle “pile”, grossi mortai ricavati nei blocchi di arenaria e ancora visibili vicino all’ingresso delle case, nei paesi ormai spopolati.

Le castagne e i marroni sono frutti diversi; le prime sono prodotte da piante selvatiche e quando l’uomo ha deciso di abbandonare la raccolta spontanea e di passare all’allevamento vegetale, sono “nati” i marroni; la pianta selvatica è stata migliorata con potature mirate e innesti per arrivare a frutti di qualità superiore: le castagne sono meno saporite, meno zuccherine e carnose dei marroni e sono anche di dimensioni minori.

La differenza si nota già all’atto della raccolta: il riccio della castagna può contenere fino a 6-7 frutti, più piccoli e piatti di quelli del marrone, il riccio del quale che ne contiene 2-3, tondi. Il pericarpo (la buccia) della castagna è di colore marrone scuro, quello del marrone è più chiaro, spesso con striature. Il tegumento (la pellicina che ricopre il frutto, sotto la buccia) della castagna si toglie con difficoltà, quella del marrone è più facilmente rimovibile. Della parte organolettica abbiamo già detto, rimane il prezzo di vendita, molto più alto per il marrone, per la migliore qualità.

Le castagne della Laga erano già ben conosciute fin dall’epoca dei Romani: lo storico e naturalista Plinio il Vecchio ricordava, tra le varietà più note ai suoi tempi (sec. I) la salara, che proveniva proprio dalle zone che affacciavano sulla Via Salaria che da Roma conduceva ad Asculum. Dopo secoli di selezione che però ancora non hanno portato al riconoscimento IGP o DOP (per i marroni, ce ne sono solo quattro in Italia), le varietà più diffuse sono il marrone della Laga, la ‘nzita e la pallante.

Per concludere, spazio alla fantasia. I castagneti da frutto sono boschi luminosi, molto piacevoli da attraversare per l’escursionista che può anche incontrare una buona componente faunistica: insetti, avifauna, roditori e… mazzamurelli, i folletti di montagna dispettosi (si chiamano così perché il modo di manifestarsi agli umani è quello di battere sui muri).

Sono creature fantastiche della tradizione popolare di molte zone dell’Italia centrale e appartengono a quello che è il “piccolo popolo”, composto dalle creature fatate dell’immaginario fiabesco. C’è da sorridere ma… esiste un fascicolo “Gnomi e fate dei boschi”, aperto dal Corpo Forestale dello Stato nel primo decennio di questo secolo (quindi nel Duemila!), contenente segnalazioni e altro materiale relativo ad avvistamenti e incontri di questi esseri.

Torna alla home page

Per poter lasciare o votare un commento devi essere registrato.

Effettua l'accesso oppure registrati

- 4 Feb - Accessibilità e inclusione, Monteprandone nella rete “Iacom” (1)

- 28 Gen - La nuova serie “Colpa dei sensi” su Canale 5, Agostini: «Importante vetrina per le bellezze del territorio» (0)

- 28 Gen - “La Teglia”, inaugurata la nuova pizzeria (0)

- 28 Gen - “Solo tre minuti”, musical sulla complessità delle relazioni moderne (0)

- 28 Gen - Elezioni amministrative, Gaetani: «Per noi Spazzafumo resta un punto fermo» (0)

- 28 Gen - Dalla Fondazione Sambenedettese un murale di Davide Censori per l’Ospedale “Madonna del Soccoro” (0)

- 29 Gen - A14, altre chiusure notturne (0)

- 28 Gen - Elezioni: centrodestra su Andrea Assenti, stallo a sinistra, al centro D’Andrea pronta ma in attesa (0)

- 28 Gen - Ascoli, ora è vietato fermarsi: al “Del Duca” arriva il Livorno dell’ex Dionisi e di Venturato (0)

- 28 Gen - La “Civitas Appenninica” svela i numeri nella corsa a Capitale Europea della Cultura: «È la sfida di un popolo» (0)

- 28 Gen - Conad Adriatico raccoglie 346mila euro a sostegno di cinque ospedali e reparti pediatrici (0)

- 28 Gen - Castorano, un secolo e mezzo di storia raccontato nei numeri (0)

- 29 Gen - Morto Peppe Giorgini, ex consigliere regionale e “anima” del primo M5S rivierasco (0)

- 29 Gen - Nasce la prima associazione culturale “Arnaldo Forlani” (0)

- 17 Feb - Carnevale in Piazza: satira al sole, tra cantieri infiniti, seggiovie immaginarie e supermercati vista cimitero (0)

- 28 Gen - Ponterotto, sgomberato anche il parcheggio: un uomo è stato condotto in una casa protetta e ha chiesto l’espatrio (0)

- 28 Gen - Cartella clinica elettronica, la Cimo insiste: «Bloccare le implementazioni finché i problemi non saranno risolti» (0)

- 28 Gen - La Confartigianato prosegue la promozione digitale del territorio con il progetto “Wikimarca” (0)

- 28 Gen - Il Ponte sul Tronto tra Monticelli e Castagneti prende forma: le prime foto (0)

- 28 Gen - Tentate truffe agli anziani: individuata e fermata banda in azione (0)

- 21:42 - Carnevale in Piazza: satira al sole, tra cantieri infiniti, seggiovie immaginarie e supermercati vista cimitero

- 21:13 - Carnevale si chiude con l'atteso verdetto: le nomination dei gruppi mascherati in concorso

- 18:50 - Festa in Riviera: «Il Carnevale più giovane degli ultimi cinquant’anni» (Video)

- 17:50 - Manutenzioni e interventi strutturali, al porto sambenedettese 170mila euro

- 17:40 - Schedatura ideologica dei professori, Piergallini: «Giù le mani dagli insegnanti»

- 17:30 - Ascoli, contro il Bra la prima vittoria da situazione di svantaggio: un ribaltone mancava da un anno

- 17:18 - Nuovo sito turistico per Montalto delle Marche: la comunità è protagonista

- 17:08 - A14, code e disagi tra Pedaso e Grottammare nel primo giorno di lavori nella galleria Vinci

- 16:32 - Sisma, dichiarazione dei requisiti per l'assistenza abitativa entro il 31 marzo

- 15:34 - Allarme bocconi avvelenati, morti tre cani

- 12:01 - Conferenza dei sindaci, il presidente Matricardi: «Ora rafforzare Ospedali di Comunità e Rsa per rispondere ai bisogni del territorio»

- 11:48 - La partita dal divano: Ascoli "fa lu Bra..ve"

- 11:23 - Droga pronta per lo spaccio durante il Carnevale: arrestato 42enne

- 10:28 - Stop alla distruzione degli invenduti: micro e piccole imprese esentate

- 09:29 - "L'Archivio racconta il paesaggio": conferenze per "leggere" l’evoluzione del piceno

- 09:05 - Notte di lavoro per il vento: cinque interventi dei Vigili del Fuoco in Riviera

- 08:02 - A Tipicità Festival nasce “LiFe”: spazio a rituali che raccontano culture, prodotti e biodiversità

- 22:41 - Tutto nero attorno alla Samb: l'unica cosa buona è che non c'è più nulla da perdere

- 18:46 - Perde il controllo dell'auto e sbatte contro il guard rail: ferita una donna, illeso il figlio 14enne

- 17:15 - Carnevale di Ascoli verso il gran finale tra maschere, musica e premiazioni

- 9 Feb - De Michele: «Le aste per gli stabilimenti balneari non ci saranno mai: lo dice la legge, denunce per chi le avvia»

- 10 Feb - Caos in Consiglio per la benemerenza civica a Lorenzo Virgulti: «Follia», «Vergogna», «Stai zitto»

- 7 Feb - Ragioneria 1993, una rimpatriata tra ricordi e sorrisi

- 8 Feb - Carnevale gioca d’anticipo: c’è da spostare Palazzo dei Capitani (Video)

- 15 Feb - Carnevale ascolano al top: sfida la pioggia e si fa largo tra i cantieri (Video e foto)

- 7 Feb - Le storie di Walter: Caffè Meletti, un amore infinito

- 13 Feb - Spari a Monticelli: identificato un 13enne

- 12 Feb - Al via la consegna gratuita dei kit per la raccolta differenziata

- 7 Feb - Scoperta choc di tre escursionisti:

uomo trovato morto in montagna - 16 Feb - Perde il controllo dell’auto e sbatte contro il guard rail: ferita una donna, illeso il figlio 14enne

- 8 Feb - Samb-Perugia 0-1, i rossoblù affondano, i tifosi chiedono l’esonero di D’Alesio

- 14 Feb - Lutto per Gianfranco Catalucci, anima silenziosa dello sport cittadino

- 16 Feb - Tutto nero attorno alla Samb: l’unica cosa buona è che non c’è più nulla da perdere

- 11 Feb - Getta acqua sull’olio bollente, cucina in fiamme e palazzo evacuato: due residenti intossicati (Foto)

- 9 Feb - “Il Carnevale lo sentiamo forte”: la città celebra la sua anima più autentica

- 11 Feb - Carnevale e maltempo, slitta l’esibizione delle scuole

- 11 Feb - Auto in fiamme, paura a Campo Parignano

- 9 Feb - La Samb a Marco Mancinelli, esonerato Filippo D’Alesio

- 13 Feb - Scontro tra scooter e auto sulla Bonifica: uomo in codice rosso

- 13 Feb - Dal saltarello all’intelligenza artificiale: il “Carnevale delle Scuole” colora la città (Le foto)

Rss

Rss Facebook

Facebook