Sant’Angelo Magno, storia della chiesa ferita

Foto aerea del complesso conventuale di sant’Angelo Magno (foto aerea pre-sisma di D. Galiè)

di Gabriele Vecchioni

È recentissima la notizia dei gravi danni subiti dalla chiesa di Sant’Angelo Magno, nel sestiere antico della Piazzarola, ad opera di vandali ignoti (leggi qui l’articolo relativo). Un evento negativo che ha colpito tutti gli ascolani; personalmente, la cosa mi ha addolorato, essendo stato battezzato in quel tempio, nel sestiere dove ho anche trascorso parte dell’adolescenza. Tra l’altro, la Piazzarola ha subìto, in un lasso di tempo ridotto, ben tre episodi gravi di vandalismo ad opera di sconosciuti: al convento di San Domenico, all’Auditorium Montevecchi e, ora, alla chiesa di Sant’Angelo Magno. Una specie di misterioso “Triangolo delle Bermuda” cittadino!

L’elegante campanile; sullo sfondo, i tetti della città e i grattacieli di monticelli (foto pre-sisma di G. Vecchioni)

Questo breve articolo vuole essere un omaggio a questo monumento che evidenzia diverse stratificazioni stilistiche (dal romanico al medievale e al barocco), auspicando un pronto recupero dello stesso alla fruizione dei cittadini.

Della chiesa di Sant’Angelo, edificio del tardo romanico ascolano (siamo a fine Duecento) dove la scoperta del patrimonio storico-architettonico cittadino si fonde (forse è più corretto scrivere “si fondeva” perché ci avviamo speditamente verso l’ottavo anno di chiusura!) con la spiritualità e il raccoglimento, hanno scritto diversi studiosi e non è difficile reperire i loro lavori in letteratura o in rete; qui vedremo, in sintesi, come il convento e la chiesa dedicati al Principe delle Milizie celesti sono diventati, nel tempo, importanti per la città.

Il possente muraglione romano su cui vi eleva il corpo di fabbrica che chiude il cortile antistante l’edifico religioso (foto C. Perugini)

Ricordiamo che Sant’Angelo Magno, oltre ad essere un tempio della cristianità, è un autentico museo che ospita diversi tesori come gli affreschi romanici dei Profeti nel sottotetto del presbiterio, l’imponente sacrestia con un pozzo di travertino, l’elegante campanile, realizzato modificando una torre romana e ricostruito nella seconda metà dell’Ottocento dopo essere stato diroccato da un fulmine. Prima di occuparci del complesso religioso, però, qualche riga sul Santo dedicatario, al quale Cronache Picene ha dedicato un articolo, qualche tempo fa (leggilo qui).

«…traversa sotto alto fornice un edifizio, quindi un cortile, ed ha di prospetto nel fondo sopra una gradinata la porta della Chiesa» (foto C. Perugini)

Il Santo titolare. Nella religione cattolica, San Michele Arcangelo (diventato l’Angelo per antonomasia) è fin dai tempi antichi, la seconda figura, dopo la Madonna, per numero di dedicazioni di edifici sacri; la sua “importanza” è sottolineata dall’attributo “Magno” (Grande), che viene dedicato a pochi personaggi. Nella diocesi ascolana, sono ben dieci le chiese a lui dedicate; in città, il Santo è raffigurato (“a fresco”, come si diceva una volta, a testimoniare l’antichità del suo culto) in diversi altri edifici: basti pensare agli affreschi nelle chiese cittadine di Santa Maria Inter vineas (sec. XIII) e di San Giacomo Apostolo (sec. XIV), e in quella sconsacrata di Sant’Andrea, a Porta Romana. A Sant’Angelo Magno, San Michele è raffigurato in un affresco del sec. XIII, nell’atto della pesatura delle anime (psicostasìa). Nella stessa chiesa, una statua processionale del santo lo mostra, giovane prestante, come sauroctono, mentre sconfigge il dragone, simbolo del Male; il simulacro (risalente al 1803) è stato decapitato e gravemente danneggiato durante il raid vandalico.

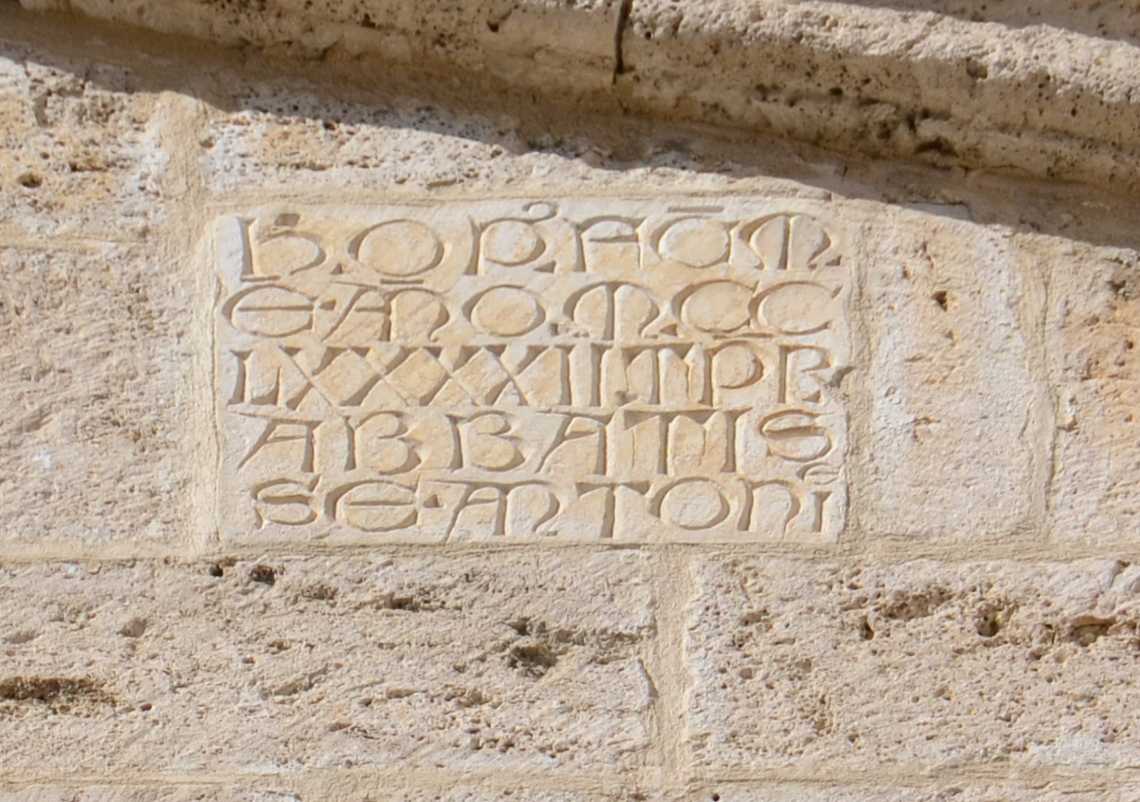

L’iscrizione della Badessa Antonia, sulla facciata della chiesa (foto C. Perugini)

La chiesa. L’edificio presenta una facciata romanica a due spioventi, con un bellissimo rosone centrale; è situato nella parte più alta della città, tra le case della parte più antica, a fianco della Via Capitolina che scendeva dal Capitolium della città, localizzato sui terrazzi dell’attuale Colle dell’Annunziata. Il complesso dell’attiguo convento è stato adibito a Ospedale Civile (l’ “Ospedale vecchio”) per lungo tempo, prima di essere abbandonato e, successivamente, adattato a sede universitaria.

Della storia del complesso monastico e della chiesa Giulio Gabrielli, nella sua Guida alla città e ai suoi dintorni (1882), dà una sintesi estrema: «S. Angelo Magno. L’attiguo monastero ora convertito in Ospedale, venne abitato nell’VIII secolo dalle Damianite benedettine potentissime per feudi, ricchezze e privilegi. Nondimeno nel 1460 furono tolte e sostituite dagli Olivetani, che a loro volta dettero luogo ai Camaldolesi soppressi nel 1860».

La ruota degli esposti (spiegazione nel testo, foto C. Perugini)

Si arriva a Sant’Angelo dalla città, dopo aver salito Via Pretoriana, quella che gli ascolani chiamano La còsta. Ecco come l’architetto fermano GiovanBattista Carducci, nel 1855, descriveva l’accesso al monumento: «Presso al termine della salita, che è continuazione alla strada, per la quale ci siamo posti, vedi a destra una lunga cordonata, la quale sempre ascendendo traversa sotto alto fornice un edifizio, quindi un cortile, ed ha di prospetto nel fondo sopra una gradinata la porta della Chiesa. Il faticoso accesso, lo studio manifestamente posto a cercare di più in più il silenzio, il recondito, il misterioso; l’impressione di quella architettura schietta e massiccia, semplice ed altèra, fanno presentire un non so che di eccezionale nel destino di questo luogo».

Il complesso sorge(va) in un’area sopraelevata rispetto alla città, una ubicazione che accentuava la monumentalità degli edifici; in particolare, il terrazzamento in opus quadratum, che sicuramente faceva da basamento di un edificio monumentale, è stato riadattato come muro di cinta del sagrato della chiesa.

Sui muri che limitano la corte sono presenti diverse epigrafi e frammenti di scritte e una interessante struttura, la bocca di una “ruota degli esposti”, luogo dove venivano depositati i neonati che non potevano essere mantenuti, per motivi diversi, dai genitori.

Il “fiore di mattoni” nel cortile chiuso davanti all’edificio. Sullo sfondo, il portone aperto di uno degli ingressi dell’ex-Ospedale civico (foto G. Zucchetti)

La storia della chiesa di Sant’Angelo Magno inizia nel sec. VIII, quando il vescovo Auderis, conosciuto anche come Auclere, favorì la costituzione di importanti monasteri, tra i quali il cenobio di San Michele Arcangelo, poi diventato Sant’Angelo Magno. «Il monastero, la cui data di esistenza è attestata da un diploma dell’imperatore Ottone II che ne fa dono al vescovo Adamo ossia alla chiesa ascolana (MIC-SIAS Ascoli Piceno)» fu assegnato alle ancillae Dei, religiose esponenti dell’aristocrazia locale, di ceppo longobardo e franco, appartenenti cioè ai dominatori di allora e con una ricchezza patrimoniale straordinaria (per es., era di loro proprietà il mulino sul Castellano, poi Cartiera Papale).

«Or questo luogo fino dal IX secolo fu soggiorno di potentissime Claustrali Benedettine, che protette, arricchite da Papi, re, ed Imperatori, sotto il nome di Contesse di S. Angelo Magno ebbero come i titoli vaste così ed effettive giurisdizioni (GB. Carducci, 1855)».

La conclusione della storia delle Badesse di Sant’Angelo ce la racconta un’altra firma illustre, Mons. Antonio Marcucci che nel Saggio delle cose ascolane (1766) scrive: «Che queste contesse Benedettine prima, poi Clarisse, cariche di tenute, feudi, e vassalli… crollavano oppresse sotto il peso della ricchezza e dell’alterigia, colpite dalla Bolla di Pio II del 12 Agosto 1460».

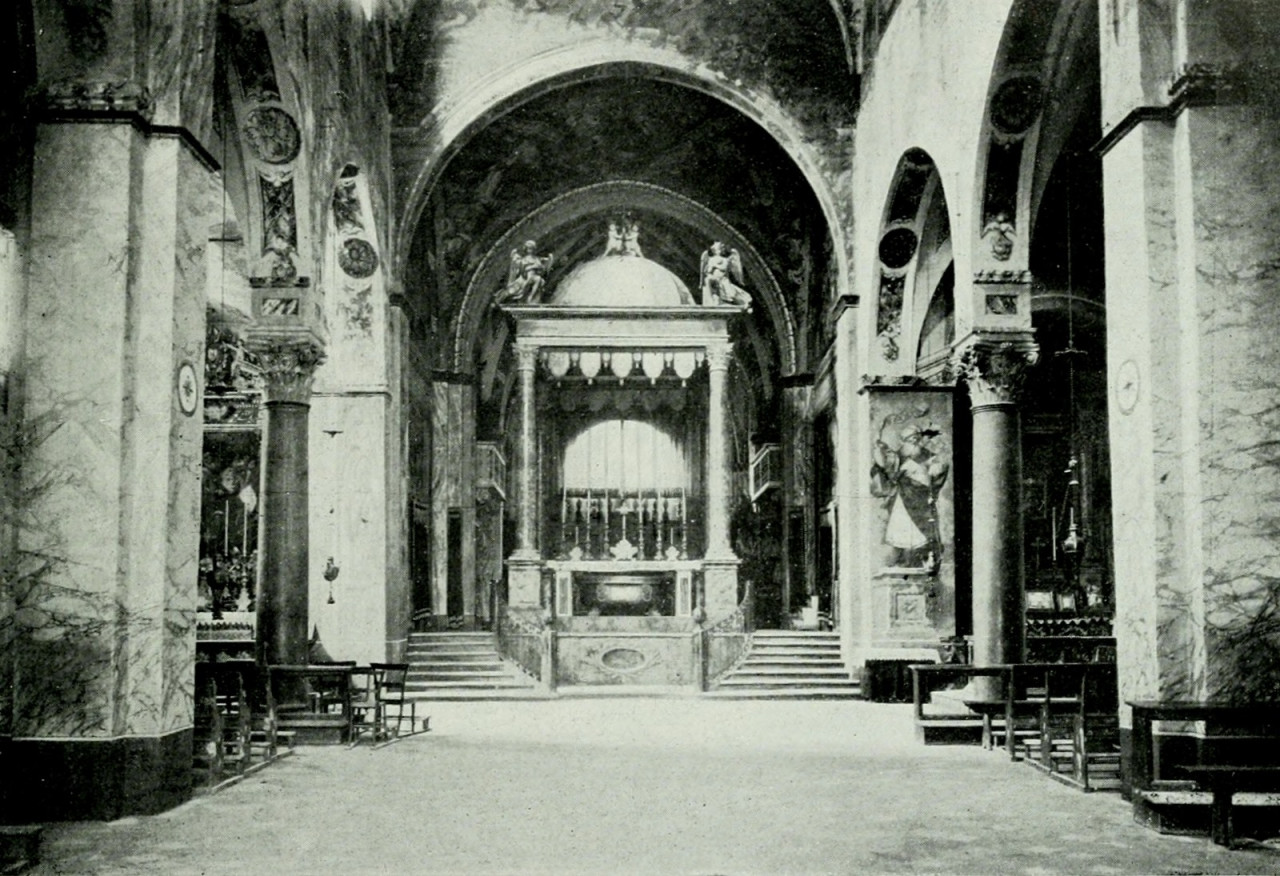

La navata centrale in un’immagine d’epoca da Wikipedia (1905)

Tornando al racconto della Storia, nella seconda metà del sec. XIII, il governo del posto era già passato alle Clarisse (prima Damianite, quindi francescane). Nei secc. XV-XVI il monastero diventò Olivetano (benedettini) e subì diverse modifiche strutturali «che hanno nascosto o cancellato gli elementi dell’assetto medievale» (nella seconda metà del Quattrocento e il primo decennio del secolo successivo furono realizzate le vòlte e rialzato il pavimento della chiesa. L’ultimo cambio (nel 1830) è per i Camaldolesi (anch’essi, monaci di matrice benedettina); la loro presenza termina nel 1861, quando l’appena insediato governo del Regno d’Italia ne decide la soppressione, cioè la chiusura.

Come precedentemente scritto, la chiesa di Sant’Angelo Magno è stata studiata e descritta da storici locali e illustrata in diverse pregevoli opere, alle quali si rimanda. La chiesa è a tre navate, separate da arcate appena ogivali che poggiano su massicci pilastri con sezione a croce. L’ultima, su due splendide colonne romane di granito provenienti, secondo alcuni, da un tempio romano già esistente in loco. L’area del presbiterio, fortemente rialzata, è coperta da un baldacchino a cupola del Paci. Gli altari dislocati lungo le parei laterali, in legno scolpito, sono del Seicento.

L’organo del Seicento danneggiato dai vandali. La foto, di Goffredo Zucchetti, è del 2015, durante un concento del maestro Spaziani

Qui riportiamo la descrizione dell’interno che ne fa Gustavo Stafforello («colla collaborazione di altri distinti scrittori») nel 1898 (rist. 1982): «La facciata della chiesa ha incisa la data dell’anno 1292 [l’iscrizione recita: HOC OPUS FACTUM EST ANNO MCCLXXXII TEMPORE ABBATISSAE ANTONIAE, NdA]. Nell’interno sono da notare gli affreschi eseguiti, con molta perizia, da D. Tommaso Nardini di Ascoli. Nel secondo altare, a destra, è una bella tela del Maratta, che vi rappresentò la Vergine col Bambino dormiente. Il San Giovanni Battista è di Gian Domenico Perugino. Nel fondo della crociera è il dipinto di Giovanni Silvagni, rappresentante Ottone dinanzi a San Romualdo. Nella crociera sinistra: San Benedetto, tela di Giacinto Brandi. Il quadro, con San Michele, nel coro, è del bolognese Alessandro Calvi. La Santa Francesca Romana è un’altra pregiata opera del Maratta. Nella sagrestia conservansi quattro tavole dell’Alamanni, rappresentanti San Michele, San Benedetto, San Leonardo, San Bernardo Tolomei. Sono altresì assai rimarchevoli due grandi antiche colonne di granito d’Egitto che reggono le due ultime arcate delle tre navate coronate da bellissimi capitelli corinzii, delicatamente scolpiti, con tutta probabilità appartenenti alla residenza del proconsole, eretta sulle sovrastanti rovine del colle pelasgico, ora chiamate Grotte dell’Annunziata».

La maggior parte delle opere (quelle spostabili) erano state “messe in sicurezza”- come si dice ora – ma la chiesa rimaneva, pur sempre, una struttura museale e quindi, sensibile e destinata, oltre che al culto, alla visita di appassionati d’arte; purtroppo, si è dimostrata anche un forte attrattore per altri personaggi privi di quella passione.

L’aula di Sant’Angelo Magno (foto G. Zucchetti)

Torna alla home page

Per poter lasciare o votare un commento devi essere registrato.

Effettua l'accesso oppure registrati

- 3 Lug - Samb, in un pomeriggio già confermati oltre 1000 abbonamenti di Curva Nord (0)

- 14 Giu - Elezioni regionali: Antonini (Lega) si ricandida: «Nel segno della “cultura del fare”» (0)

- 14 Giu - “Restare, partire, tornare”: ecco l’evento sullo spopolamento delle aree interne (0)

- 14 Giu - La gelateria Yoghi premiata da Gambero Rosso (0)

- 14 Giu - “Pugni a terra”, il romanzo di Pier Paolo Flammini che non fa sconti alla generazione di mezzo (0)

- 15 Giu - Lo spettacolo della natura: la Fiorita di Castelluccio (Foto) (0)

- 15 Giu - Mozzano-Galligiano, il mistero del felino si infittisce: nuovi avvistamenti, pollai sbranati e paura tra i residenti (0)

- 15 Giu - Italia Viva ribadisce il sostegno a Ricci: «Nessuna spaccatura, solo posizioni personali e isolate» (0)

- 15 Giu - Ruba una borsa, inseguito dai passanti li minaccia con una siringa: bloccato dai carabinieri (0)

- 14 Giu - Sprecacè e Concetti: «Urgono interventi per rendere la città inclusiva» (0)

- 14 Giu - Operazione “Mare e Laghi Sicuri 2025”: la Guardia Costiera scende in campo per l’estate (0)

- 14 Giu - Dal sisma un’occasione di innovazione: la rivoluzione silenziosa della Proietti Tech (0)

- 14 Giu - Con l’arco e con il cuore: evento con Giuliano Scancella a sostegno dello Iom (0)

- 14 Giu - Arrivano 10 agenti in Commissariato, Fanesi: «Ora serve l’elevazione di rango» (0)

- 14 Giu - «Parco Marino in fase di stallo»: interrogazione del gruppo “Grottammare c’è” (0)

- 14 Giu - Strade provinciali, ecco il programma di manutenzione straordinaria (0)

- 14 Giu - Monsampolo in lutto per la scomparsa di Giuseppe Capparè (0)

- 14 Giu - “La Banca per i giovani”, la filiale Carifermo di Montefiore tra le più visitate dalle scuole (0)

- 14 Giu - Il mago degli effetti speciali: da Hollywood ad Ascoli, il genio di Giuseppe Cordivani (0)

- 14 Giu - «Chiarezza sull’Alta Velocità e progetto sull’arretramento di ferrovia e bretella A14. Persi cinque anni» (0)

- 22:52 - Samb, in un pomeriggio già confermati oltre 1000 abbonamenti di Curva Nord

- 21:42 - «Clima sereno» ma sul futuro dell'Amministrazione ancora nessuna certezza

- 20:55 - Quasi quattro ore di discussioni e zero accordi: la maggioranza per ora non c'è

- 20:12 - Afa ed un malore in spiaggia, grandine in montagna

- 19:43 - Incendio di uno scantinato a Villa Pigna: lungo e complesso intervento dei Vigili del fuoco

- 18:43 - Quintana, il corteo storico tra novità e tradizione, Isopi: «Nulla sarà lasciato al caso»

- 18:17 - Orsolini torna a casa, una serata speciale per il campione

- 17:50 - Modalità di accesso agli spazi per propaganda elettorale

- 17:29 - "I Piceni", match "duri" e spettacolari al chiostro di San Francesco

- 16:29 - Sos caldo, Acquaroli firma l’ordinanza: stop ai lavori all’aperto

tra le 12,30 e le 16 nei settori a rischio - 16:11 - "Ci Sto? Affare Fatica!": anche quest'anno Offida ha aderito al progetto

- 15:37 - Ascoli, Tomei si presenta: «I tifosi dovranno riconoscersi nella mia squadra»

- 13:48 - Sabelli debutta al "Fancy Food" di New York

- 13:04 - Traffico, i consigli del compartimento di Polizia Stradale Marche sull'esodo estivo

- 12:30 - La Croce Rossa dei Sibillini festeggia 25 anni

- 11:51 - Ricostruzione post-sisma: firmata l’Ordinanza Speciale per il Ponte sull’Ancaranese

- 11:08 - Progetto casa di Via Toscana, in arrivo nuovi alloggi popolari

- 10:36 - Il Grand Tour delle Marche debutta in provincia con “Campanili al futuro”

- 09:39 - D’Ercole ricevuto da Papa Leone: il ritorno di una figura che ha segnato la diocesi

- 09:03 - La Cna di Ascoli Piceno incontra il questore Fusco

- 29 Giu - Tragedia a Morignano: il 64enne Benito Ferretti muore dopo una caduta di circa 6 metri

- 1 Lug - Felino tra le campagne di Venarotta, la parole del dottor Filipponi: «Interferenze dannose dai social» (Video intervista)

- 25 Giu - Solstizio d’estate, Sibillini presi d’assalto anche in “notturna”

- 30 Giu - Tragedia sul lavoro a Rotella: Mariano Bracalenti muore a 56 anni

- 25 Giu - Scooter fantasma sfreccia a Napoli: multato tre volte, ma il mezzo è in garage…nel Piceno

- 30 Giu - Schianto lungo la superstrada:

il motociclista è morto - 30 Giu - Due distinti incidenti nel Piceno: una donna e un uomo a Torrette con l’eliambulanza

- 27 Giu - Spazzafumo a tutto campo: «Inaccettabili le intromissioni di Ascoli. A disposizione di chi vuol dare una mano»

- 26 Giu - Smascherata truffa assicurativa ai danni di ignari automobilisti: broker nei guai

- 2 Lug - Ascoli in lutto: è morto il professor Carlo Raimondi

- 27 Giu - Il felino (in)visibile: il muro del “si dice” e il cicaleccio social

- 25 Giu - È morta Lucilla Cancrini, figlia dell’unica discendente degli Sgariglia

- 25 Giu - Vandali a Sant’Angelo Magno, i responsabili sono tutti minorenni

- 24 Giu - Fine dei lavori, la galleria Croce di Casale torna fruibile a pieno regime

- 1 Lug - Spacciava droga in un immobile al centro di Ascoli: arrestato

- 25 Giu - Ascoli Calcio, Distretti Ecologici: «La famiglia Passeri ha acquisito ufficialmente la proprietà»

- 30 Giu - Quintana, Denise Piotti sarà la castellana di Folignano

- 27 Giu - Incidente a Monticelli: ciclista ferito, in corso accertamenti sulla dinamica

- 28 Giu - Pomeriggio “infernale” per gli operatori del 118: tantissimi malori per il caldo, soccorsa anche una donna in spiaggia

- 24 Giu - Tre chili di marijuana in casa: indagini in corso dopo il rinvenimento

Rss

Rss Facebook

Facebook