Le piante dei calanchi, le uniche in grado di sopravvivere in lande inospitali

Ripaberarda “sospesa” sui calanchi (ph A. Palermi)

di Gabriele Vecchioni

«I paesaggi collinari argillosi di alcune regioni, tra le quali quella marchigiana, sono interessati spesso da vari sistemi di erosione a solchi (gully erosion) che nella letteratura italiana sono detti calanchi. La rapidità con la quale procede questa forma di erosione ostacola in certe situazioni la formazione dei suoli e, quindi, la sopravvivenza delle specie vegetali, conferendo un aspetto quasi lunare al paesaggio (S. Cocco, 1996)»

L’abitato di Ripaberarda domina l’aspro paesaggio dei calanchi dell’alta valle del Bretta. Nel 1510, l’erosione del torrente Macchia causò la frana di due terzi del castello e della chiesa benedettina di Sant’Egidio, della quale rimane l’isolato campanile, dall’inconfondibile profilo (ph A. Palermi)

Uno dei paesaggi più affascinanti che si incontra nei dintorni di Ascoli Piceno è quello dei calanchi: a pochi chilometri dalla città ci si ritrova in un mondo “altro”, dentro un paesaggio scavato dalle acque meteoriche, con un aspetto simile a un deserto lunare. Cronache picene ha già dedicato un lungo articolo (leggilo qui) a questo aspetto del territorio piceno; in questo, sarà approfondito un aspetto poco conosciuto dai più, quello delle piante che riescono, nonostante le difficoltà oggettive, a vegetare in queste lande inospitali.

Prima di procedere, rileggiamo una bella descrizione, quasi giornalistica, del territorio calanchivo da parte di Giuseppe Bruzzo che, nell’Enciclopedia Italiana scriveva (1930): «Le acque piovane e di dilavamento determinano sulla superficie dei versanti frequenti minutissimi frastagli, profonde incisioni, separate l’una dall’altra da sottili tramezzi, alti e corrosi, sostenuti da innumerevoli speroni acuminati, coronate da guglie e cuspidi multiformi, che dalle creste declinano a pendii ripidi sulle vallecole sottostanti; di un colore ferrigno e cupo, di triste e monotona intonazione».

Il ciclo dei calanchi. Un articolo giornalistico sul territorio non è la sede adatta per una disamina approfondita del fenomeno calanchivo che, pure, interessa vaste aree della nostra zona. Chi fosse interessato, può effettuare ricerche sul web e in letteratura sui tanti lavori relativi all’argomento; qui saranno date solo informazioni essenziali sulla loro formazione, limitandoci all’aspetto “fisico” e tralasciando, per quanto possibile, quelli pedologici e climatici, maggiormente specialistici.

Tempo fa, in un interessante articolo su una rivista specialistica, Stefania Cocco descrisse il ciclo di formazione del calanco: «L’evoluzione del fenomeno calanchivo procede secondo una parabola in cui è possibile distinguere tre momenti: giovanile, di maturità e di senilità». Vediamo di approfondire alcuni aspetti per una più facile comprensione.

Piante di sulla (una leguminosa) inquadrano i calanchi dell’Ascensione (ph P. Tarli)

Nella prima fase (la cosiddetta fase giovanile) le acque meteoriche defluiscono sul terreno argilloso e con lo scorrimento superficiale inizia l’azione di erosione che procede con rivoli sulle linee di massima pendenza o di discontinuità (fratture e faglie). Ai solchi di erosione si aggiungono gli affluenti, con ramificazioni a pettine e cedimenti sulle sponde: viene così mantenuto un certo grado di acclività (lo stato di pendenza del terreno): tra le concause che favoriscono la formazione dei calanchi, la ripidità dei versanti è uno dei più efficaci fattori nel facilitare il (rapido) deflusso dell’acqua e l’impostazione del reticolo calanchivo di drenaggio. Il processo di demolizione sui fianchi e alla sommità del piccolo bacino che si crea provoca un accumulo di materiale alla base del calanco in formazione.

Nella fase di maturità i reticoli si allargano aumentando, così, il processo di demolizione, il trasporto e il deposito a valle del materiale asportato. I processi erosivi sono intensi, per la natura pelitica dei depositi (prevalentemente argillosi) e si accentua la formazione delle morfologie calanchive. Il ruscellamento delle acque è facilitato da una ridotta presenza di vegetazione; è una situazione che predispone a un’erosione accelerata e ne è, al tempo stesso, una conseguenza: spesso, forti precipitazioni provocano estesi movimenti (colature, scivolamenti), denudando i versanti interessati.

Nella fase di senilità del calanco il substrato argilloso è stato completamente asportato e/o il profilo è tale che le acque di scorrimento non sono più “selvagge” e l’erosione si è trasferita all’alveo; si innesca il processo di recupero da parte delle piante pioniere (erbe e arbusti) con miglioramento dell’aspetto pedogenetico. Qui è ridotta «l’erosività, ossia l’alto grado di capacità potenziale della pioggia a causare erosione, che non può più esprimersi per la perdita, da parte del substrato argilloso sottoposto a calanchizzazione, del suo indice di erodibilità: della sua vulnerabilità all’erosione. Esiste una stretta correlazione quindi tra l’evoluzione del fenomeno e il regime delle precipitazioni, con la loro frequenza e la loro intensità (S. Cocco, 1996)».

L’articolo citato si conclude con alcuni spunti sul recupero delle aree calanchive a fini agronomici e per la protezione del suolo per frenare lo scivolamento gravitativo, con la regimazione delle acque di scorrimento, il controllo delle lavorazioni in testa al calanco e il ripristino della vegetazione al piede del calanco. Ma questo è un altro discorso.

Area calanchiva stabilizzata e assediata dalla vegetazione ad Appignano del Tronto (ph G. Vecchioni)

Le piante dei calanchi. L’ambiente calanchivo è un ambiente estremo, particolarmente stressante per le piante sia dal punto di vista geomorfologico sia da quello microclimatico: esse sono da considerarsi veri pionieri della colonizzazione vegetale e devono avere caratteristiche peculiari per adattarsi a un habitat così difficile. Le condizioni estreme selezionano poche specie stabilizzate, particolarmente resistenti, con precoci fioriture primaverili e autunnali e una fase di riposo estivo.

Il suolo è arido e carente di materiale umico (dal termine humus); al contrario, è ricco di sali minerali, essendo costituito da depositi di argille plioceniche di origine marina. La natura stessa del terreno (prevalentemente argillosa) causa un ridotto apporto di ossigeno alle radici delle piante, specie quando esso è bagnato. Il substrato, instabile per la struttura granulosa, subisce inoltre processi erosivi che scoprono le radici delle poche piante che si sviluppano nelle zone meno acclivi, causandone l’eliminazione; nelle stagioni piovose, la quantità di acqua assorbita è molto alta: il terreno si gonfia e scivola a valle.

Le argille impermeabili facilitano lo scorrimento superficiale dell’acqua meteorica, impedendo la formazione di riserve idriche e quella di humus, rendendo difficile la crescita della vegetazione: già all’inizio della stagione estiva, le rare specie erbacee – quasi tutte specie a breve ciclo biologico (annuali) – sono secche.

Piccola area rimboschita con specie resinose per consolidare un versante nell’area del Bretta (ph G. Vecchioni)

Le piante erbacee annuali, a fenantèsi (fioritura) primaverile, prima dell’aridità estiva rilasciano i semi che l’anno dopo daranno vita a nuove piante.

La luce radente del tramonto illumina i calanchi del Chifente. Come spiegato nel testo, alla base dei calanchi, vaste aree coltivate e lembi di vegetazione arborea (ph L. Piunti)

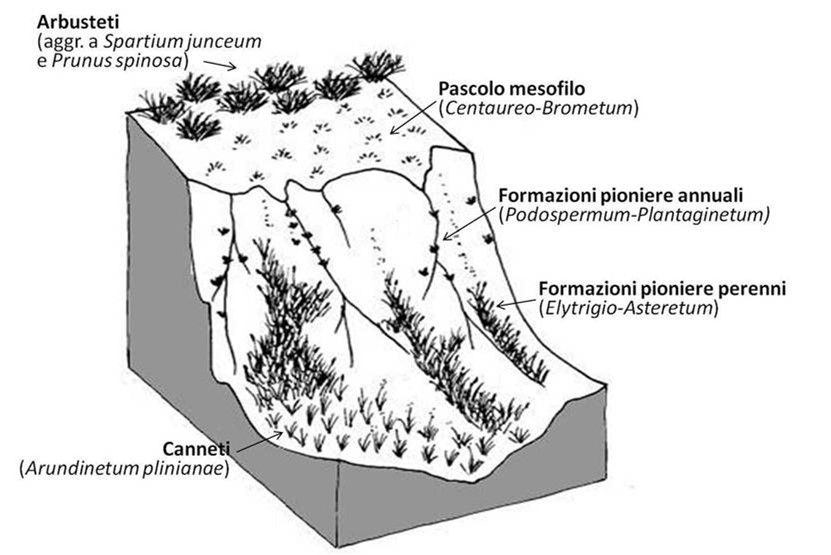

Le aree sommitali dei calanchi e i crinali che separano le vallecole ospitano arbusti xerofili (che resistono in ambienti aridi) e aree prative di graminacee, esistenti prima dell’innesco dei processi erosivi; nel fondovalle, favorite dalla posizione che permette la raccolta delle acque dell’impluvio, vegetano specie più igrofile.

Sulle ridotte superfici sommitali sopraelevate, quando sono libere da coltivazioni, si sviluppano brometi (cenosi prative con prevalenza della gramicea Bromus), associati a cespugli di ginestra e arbusti, principalmente sugli orli delle strutture; può essere presente la tamerice, una specie alofita – cioè amante degli ambienti salmastri – assai resistente alla siccità. Le colate di limo, comuni nelle aree calanchive, hanno un effetto positivo sulla biologia di questa pianta che ha grandi capacità di radicazione da porzioni di fusto.

Arbusti di ginestra (a sx, ph A. Mozzoni; a dx, ph G. Vecchioni)

La ginestra odorosa o ginestra di Spagna, che vegeta nelle aree di margine dei calanchi è una specie perenne a portamento arbustivo e a crescita rapida che ben sopporta l’aridità e consolida il terreno, grazie alle sue lunghe radici.

Il “ciuffo” (botanicamente è una pannocchia) della canna del Reno (Arundo Pliniana), graminacea perenne presente nelle aree calanchive dell’Ascensione

Nelle zone basali, strette aree alla base degli impluvi, dove l’acqua tende ad accumularsi e c’è uno scarso irraggiamento, si trovano specie igrofile come i canneti di cannuccia di palude, canna comune e canna del Reno. Sulle ripide pareti calanchive vivono graminacee xerofite, adattate all’ambiente arido per i fusti sottili, l’espansione fogliare rimpicciolita, per ridurre l’evapotraspirazione, e le lunghe e robuste radici (la gramigna ha un esteso apparato radicale che può arrivare fino a 2 m di profondità). Tra le specie arboree, il pioppo (Populus sp.) forma ampie boscaglie nei fondivalle e nelle aree ripariali.

«I versanti calanchivi esposti all’attività erosiva vengono colonizzati da una vegetazione pioniera perenne dominata dalla graminacea Elytrigia atherica (= Agropyron pungens, la gramigna) e attribuita all’associazione Elytrigio athericae-Asteretum linosyridis. Si tratta di una cenosi ampiamente diffusa nell’esteso paesaggio dei calanchi del torrente Bretta e che si presenta in forma tipica lungo le superfici dei versanti parzialmente consolidati (Fabio Taffetani, 2000)». L’autore descrive le dense formazioni a canna del Reno presenti nei versanti più freschi e umidi dei calanchi dell’Ascensione, in particolare sul fondo dell’area localizzata sotto il centro storico di Ripaberarda.

Nelle aree abbandonate si trovano, frequentemente, arbusteti a ginestra e prugnòlo, con forte presenza di rosa canina, biancospino, rovi e vitalba. Il rovo, in particolare, si sviluppa in zone alterate o abbandonate, arrivando alla copertura totale del terreno da parte dei frutici, una condizione che impedisce l’impianto di altre specie.

In queste poche righe relative al patrimonio naturalistico delle zone calanchive, ci siamo attenuti alle piante “spontanee”.

Boscaglia di robinia (ph G. Vecchioni)

Sui bordi stradali compaiono, anche qui, esemplari di specie aliene ubiquitarie. L’ambiente più riconoscibile è quello costituito dalle boscaglie di robinia (Robinia pseudoacacia). Questo albero delle Leguminose, originario dell’America del Nord e importato all’inizio del ‘600 da Robin, curatore dell’Orto Botanico del Re di Francia, è ormai diffuso in ogni dove e ha assunto il carattere della specie infestante. In zona, colonizza scarpate degradate e cigli stradali e spesso forma, negli impluvi, boscaglie fitte. La robinia è molto competitiva nei confronti delle specie spontanee e tende a sostituirle: risulta problematico eliminarla o anche solo limitarne l’invadenza perché il taglio porta al cosiddetto “ringiovanimento” della pianta, con conseguente stimolazione della sua capacità pollonifera, anche radicale.

Torna alla home page

Per poter lasciare o votare un commento devi essere registrato.

Effettua l'accesso oppure registrati

- 24 Dic - Ok alla manovra di bilancio 2026, Castelli: «Confermata l’attenzione ai terremotati». Intesa sul pacchetto proroghe (0)

- 24 Dic - Capodanno, in centro niente fuochi d’artificio. Vietati anche petardi e botti di ogni tipo (0)

- 24 Dic - Regione Marche, approvato il bilancio di previsione 2026/28: «Attenzione a sanità, trasporto e giovani» (0)

- 24 Dic - Un sorriso ai piccoli pazienti: doni natalizi dal 235° Rav “Piceno” (0)

- 24 Dic - È tutto vero: una foca monaca sulla spiaggia di Numana (0)

- 25 Dic - Babbo Natale arriva dal mare e i bimbi gli chiedono in dono la fine di tutte le guerre (0)

- 24 Dic - Samb, niente “mazzata” dal Giudice Sportivo: un turno per Alfieri e Battista (0)

- 25 Dic - Polizia di Stato, in un video gli auguri di Buone Feste (0)

- 25 Dic - Serie su Melania Rea, il fratello: «Ricordarla è un atto di responsabilità» (0)

- 24 Dic - Ascoli Calcio, cosa chiedono i tifosi per Natale? (Video) (0)

- 24 Dic - Tamponamento tra 4 mezzi sull’A14: caos anche alla Vigilia di Natale (0)

- 25 Dic - «Il sole sorgerà ancora dall’alto»: il messaggio di Natale del vescovo Gianpiero Palmieri (0)

- 25 Dic - Tra emergenze e solidarietà, i Vigili del Fuoco augurano Buon Natale e felice 2026 (0)

- 25 Dic - Natale senza stipendio per le lavoratrici delle pulizie negli uffici postali (0)

- 25 Dic - Incendio all’alba di Natale: fiamme da un’auto raggiungono il garage (0)

- 25 Dic - Natale di ieri e di oggi: memoria, tradizioni e poesia in vernacolo ascolano (0)

- 13 Gen - Ascoli tra campo e squalifiche: Tomei fermato due turni, Alagna salterà i primi minuti stagionali (0)

- 25 Dic - Dove il Natale si fa racconto, ecco i presepi tra San Benedetto e dintorni (0)

- 24 Dic - Gli addii da ricordare e una Cappella da valorizzare (0)

- 24 Dic - Circolo culturale e ricreativo: un paese che si ritrova, anche a Natale (0)

- 18:27 - Ascoli tra campo e squalifiche: Tomei fermato due turni, Alagna salterà i primi minuti stagionali

- 18:15 - La Samb cambia (quasi) tutto: ecco Lepri, Parigini e Stoppa, Battista all'Ancona

- 18:03 - Gestione del personale, il Sap denuncia: «Abbandono istituzionale sulla sicurezza»

- 17:11 - Si ribalta con l'auto in zona Brecciarolo

- 16:00 - Perché Z-library è diventata essenziale per i lettori di oggi

- 15:49 - "Tartufo Nero Festival" torna di nuovo protagonista

- 13:05 - Castorano celebra padre Carlo Orazi e i suoi studiosi: doppia onorificenza in Consiglio comunale

- 12:49 - Infortuni sul lavoro in aumento, il Piceno tra le province più colpite

- 11:56 - Giovani atleti del Piceno protagonisti ai meeting nazionali indoor di Ancona

- 11:21 - Sicurezza, il Siulp: «Zero pattuglie in più sulle strade, piano ministeriale insufficiente»

- 10:41 - Centrodestra, è stallo tra chi vuole nel gruppo "Centro Civico Popolare" e chi ammicca a "Libera"

- 09:45 - Minacce al sindaco di Amandola: condannato a sette mesi

- 09:21 - Parte la Link University, Castelli: «Opportunità per trattenere i giovani e rendere il Piceno più attrattivo»

- 08:16 - Il film di Giuseppe Piccioni in prima serata su Rai Uno

- 22:00 - Pensare (e sperare) nella Samb che verrà per superare un pericolosissimo ristagno

- 19:59 - Cade da una scala per oltre cinque metri: grave un 81enne

- 18:55 - Ascoli, partita la settimana verso la Juve NextGen: al "Moccagatta" senza Ultras

- 18:48 - Castelli confermato Commissario straordinario Sisma fino al 2026

- 18:29 - Stazione nel degrado: paura, risse e l’ombra della prostituzione minorile

- 18:03 - Anziani rapinati e picchiati in casa: arrestati i presunti responsabili

- 6 Gen - Tragedia a Villa Pigna: donna trovata in casa senza vita

- 7 Gen - Tragedia sul Lungo Castellano: muore un uomo colto da malore in strada

- 6 Gen - La nevicata del ’26: un’Epifania in bianco per il Piceno (Foto)

- 9 Gen - Tragedia sul ponte della A14: una persona muore dopo essersi lanciata

- 10 Gen - Notte di violenza in viale Indipendenza: uomo finisce in ospedale

- 7 Gen - Scritte contro la studentessa, identificato un giovane: sorpreso durante un controllo notturno

- 11 Gen - Le maestre di una volta: Maria Vincenza Cantalamessa Traini

- 11 Gen - Cemento tra le storiche rue, uno scempio senza fine

- 9 Gen - Scritte offensive contro la studentessa, parla il padre: «Basta minimizzare, questa è violenza»

- 10 Gen - Città scossa dall’aggressione: «Episodio grave che colpisce l’intera comunità»

- 12 Gen - Cade da una scala per oltre cinque metri: grave un 81enne

- 4 Gen - Tedofori ascolani per la Fiamma Olimpica sotto le Cento Torri (Foto e video)

- 6 Gen - Ubriaco al volante, ritiro di patente per un 65enne

- 9 Gen - Scritte contro una studentessa, la mamma: «Sollevati per l’esito delle indagini, ma continuiamo a chiederci perché»

- 3 Gen - Pianese-Ascoli 4-2, Bellini e Sodero rendono tragico l’inizio del 2026

- 8 Gen - Bravo Fioravanti: poi per gli applausi serviranno i fatti, le parole le porta via il vento

- 3 Gen - Dalla droga in auto a chi spende 1.000 euro e si allontana senza pagare, i controlli carabinieri

- 8 Gen - Ghiaccio sulla Valtesino, mattinata da incubo per incidenti: cinque veicoli coinvolti e strada chiusa

- 13 Gen - Si ribalta con l’auto in zona Brecciarolo

- 4 Gen - I 100 anni di nonna Dea: esempio d’amore e perseveranza

Rss

Rss Facebook

Facebook