“Il mistero del Verde”: Manfredi di Svevia e il Castellano

I ruderi del Castello di Macchia (Castel Manfrino) che dominano la valle del Salinello come appaiono da uno dei sentieri della Montagna dei Fiori

di Gabriele Vecchioni

(testo e foto dell’autore)

«Su per i fianchi dirupati della Montagna dei Fiori e del Monte di Rosara, tra i quali rumoreggia profondo sotto la vena di S. Giorgio e quella di S. Marco il Castellano, le cui acque limpide e verdi anche qui localizzarono la leggenda che lungo le sue sponde (lungo il Verde) fossero sepolte le ossa di Manfredi… (A. Crivellucci, 1892)»

Il mistero al quale si fa riferimento nel titolo dell’articolo è quello relativo alla figura di Manfredi di Svevia, della dinastia degli Hoenstaufen, figlio naturale (poi legittimato dalle nozze in extremis poco prima della morte della madre) che l’imperatore Federico II ebbe dalla relazione con Bianca dei conti Lancia; Manfredi sarebbe divenuto re alla morte di Re Corrado (era reggente per conto del nipote Corradino).

Il testo continua dopo l’immagine

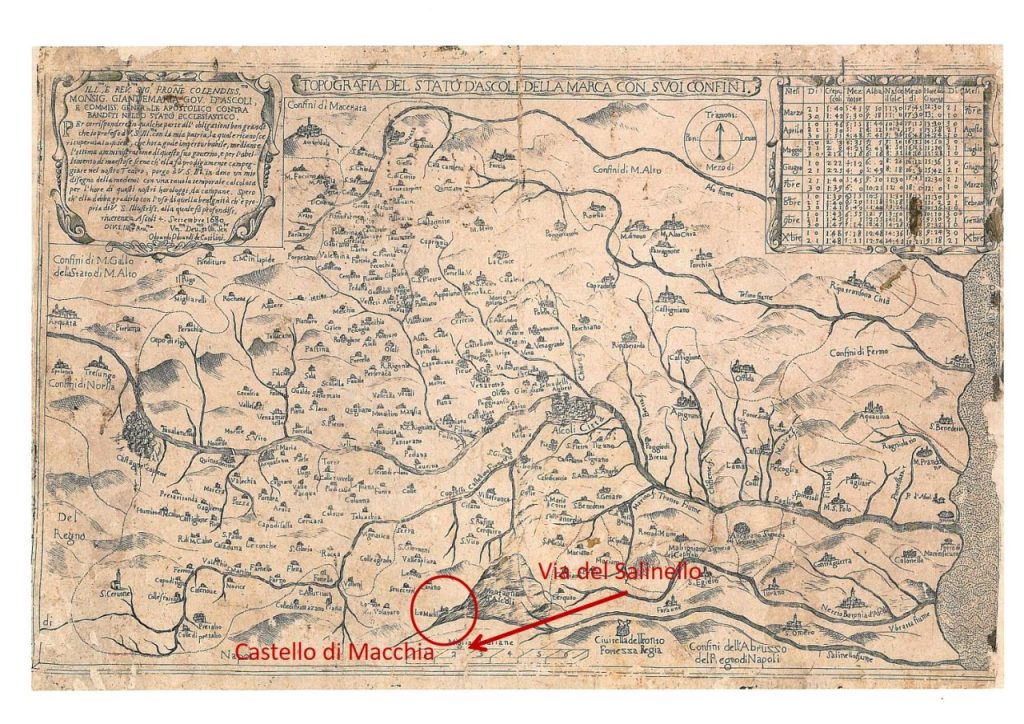

Nella carta di Odoardo Odoardi de’ Catilini (Topografia del Stato d’Ascoli della Marca con suoi confini, 1680) è evidenziata la “via del Salinello”, controllata dal Castello di Macchia

Si è sempre favoleggiato sulla presenza fisica di Manfredi nelle nostre zone, in particolare dopo la costruzione del castello di Macchia (articolo precedente, leggilo qui), a chiusura della vicina valle del Salinello. Il maniero si trova su un costone roccioso sovrastante il paese di Macchia da Sole, tra il torrente Salinello, proveniente dall’area del Monte della Farina, e il Fosso Rivolta, che scende dalle Cannavine, alla base della Montagna dei Fiori.

L’incoronazione di Manfredi di Svevia come Re di Sicilia (nel 1258) in una miniatura della Nuova Cronica di Giovanni Villani (prima metà del sec. XIV)

Sulla linea di confine settentrionale del regno svevo erano allineati i castelli di Pietralta, Macchia, Rocca San Nicola, Civitella del Tronto, Rocca di Morro e Colonnella. L’appartenenza a tale linea difensiva dava al Castello di Macchia una grande importanza strategica, un fatto che ha favorito la fioritura di racconti, tra storia e leggenda, che ancora lo caratterizzano (Fernando Aurini ha scritto, nel 1951, che «… è passato qui re Manfredi, e la sua anima èrra ancora, a notte, senza pace, tra le rovine del suo castello alla Sagannàta»).

Una storia narra che dalla base di una delle torri del castello partiva un cunicolo lunghissimo che attraversando il massiccio della Montagna dei Fiori arrivava alla valle del Castellano. Re Manfredi avrebbe usato questo passaggio segreto per andare a visitare, a Castel Trosino, una “regina” di origine longobarda della quale era innamorato: nel borgo esiste ancora una casa medioevale detta Casa della Regina o Casa di Manfrì; a questo proposito, il nome deriva da un diminutivo dialettale del nome di Manfredi, secondo lo schema Manfredi, Manfredino, Manfrino, nome dato al castello di Macchia).

Una breve digressione riguardo al luogo. Nell’immaginario collettivo, Castel Trosino viene sempre collegato al Medioevo. In realtà, il borgo ha una storia antica e non limitata all’ “Età di mezzo”: il territorio ha visto passare uomini del Neolitico, Piceni, Romani, Bizantini, Goti, Longobardi; qui hanno vissuto monaci, briganti, soldati del papa, piemontesi, fino ad arrivare ai giorni nostri.

La poetica vicenda sopra descritta viene tramandata da una tenace tradizione popolare che avvolge in un alone leggendario anche la morte del re e gli accadimenti immediatamente successivi.

Biondo era e di gentile aspetto… Così Dante Alighieri, nel 1317, descrive Manfredi (nella Divina Commedia, al Canto III del Purgatorio), quando immagina che il Re di Sicilia parli della sua morte, avvenuta nel febbraio dell’anno 1266, nella battaglia di Benevento tra le sue truppe e quelle francesi di Carlo d’Angiò. Rileggiamo i versi del Poeta: «L’ossa del corpo mio sarieno ancora/ In co’ del ponte, presso a Benevento,/ Sotto la guardia della grave mora/ Or le bagna la pioggia e move il vento/ di fuor dal regno, quasi lungo ‘l Verde,/ dov’e’ le trasmutò a lume spento».

Il borgo si riflette nelle acque verdi del Castellano. Il colore giustifica il nome con il quale era conosciuto il corso d’acqua nel Medioevo

Il re svevo, probabilmente tradito dai suoi baroni, entrò in battaglia quando le sorti della stessa già volgevano a favore degli Angioini, lo fece nonostante avesse avuto un sinistro presagio: nel momento in cui indossava l’elmo, l’aquila d’argento – il simbolo imperiale che lo sormontava – si era staccata, cadendo nella polvere. Manfredi morì, dopo aver combattuto con valentìa. Il suo corpo nudo, ritrovato tre giorni dopo, fu seppellito senza onoranze religiose (Manfredi era scomunicato). Gli stessi Angioini, però, riconobbero il valore del re e vollero onorarlo: secondo un’antica usanza funebre nobiliare, ognuno dei baroni di Francia pose sul luogo della deposizione una pietra, fino a innalzare un tumulo di sassi (la mora).

In seguito, Papa Clemente IV, con un odio tenace nei suoi confronti, ordinò di traslare il corpo del sovrano dal luogo della sua sepoltura a un’altra località sconosciuta, per evitare che diventasse mèta di pellegrinaggio. L’operazione fu svolta di notte, senza onoranze funebri (sine cruce sine luce, come era regola per gli scomunicati, seppelliti fuori della terra consacrata dei cimiteri, e trasportati a ceri spenti e capovolti), sotto la supervisione del cardinale Bartolomeo Pignatelli, arcivescovo di Cosenza. Questi ultimi episodi non sembrano avere veridicità storica ma furono sfruttati da Dante per rimarcare la bontà divina (Manfredi sarebbe stato perdonato dal Padreterno nonostante la scomunica comminatagli dal Papa).

Fiumi d’inchiostro sono stati versati per dimostrare che la località in cui fu gettato il corpo di Manfredi fosse un sito della Valle Castellana. Il verso 131 della terzina del Canto III del Purgatorio dà un’indicazione che può adattarsi a Castel Trosino che, appunto si trovava «di fuor del regno [di Napoli] e «quasi lungo ‘l Verde [il torrente Castellano]». Altre interpretazioni identificano, però, il “Verde” con il Garigliano. Sempre nella Divina Commedia (al Canto VIII del Paradiso) il Poeta insiste e indica i confini settentrionali del Regno di Napoli («… da ove Tronto e Verde in mare sgorga»).

Alcuni autorevoli autori, con erudite elucubrazioni, hanno voluto vedere nel dantesco fiume Verde il Castellano. Il Tronto e il Castellano-Verde costituivano, in effetti, il confine tra Regno di Napoli e Stato della Chiesa e il principale affluente del Tronto, il Castellano, ha la peculiarità di avere le acque di un colore assai vicino al verde, per la presenza nell’alveo di sorgenti sulfuree.

Il Castellano era conosciuto anche con l’idronimo “Verde”, nome presente in un’opera di Giovanni Boccaccio che scrisse (sec. XIV) che il Verde, affluente del Tronto, («Viridis fluvius… in Truentum cadens»), divideva il territorio piceno da quello abruzzese. È bene precisare che per alcuni il Verde potrebbe essere il torrente Marino, anch’esso affluente del Tronto, vicino al confine e con «aquae viridis» (Colucci, 1795).

Nel 1889, il fermano Giovanni Battista Carducci curò il Capitolo “Dintorni” della “Guida della Provincia”. Nell’occasione, scriveva «… Al piede di questo sasso [il masso su cui sorge Castel Trosino, NdA] sgorgano fonti di acque minerali congeneri a quelle che troveremo ad Acquasanta, ma prive del calore che rendono queste così preziose; esse si uniscono al fiume a mano a mano ne va qua e là accogliendo, tantoché le sue acque tingendosene ricevettero il terzo nome di Verde [dopo Castellano e Suino, NdA], col quale è ricordato da Dante allorché parla del disseppellimento oltre i confini dello stato papale il disperso carcame del misero Manfredi».

In una nota a pie’ di pagina della “Guida”, il Carducci però precisa: «Avvertiamo una volta per sempre i lettori che la leggenda delle ossa di Manfredi si estende ad Ascoli, a Folignano, a Maltignano… e il nome del Verde si dà ora al Marino, ora al Castellano. Contro questa leggenda pare accertato che il Verde dantesco sia il Liri».

Il lago di Casette (inesistente ai tempi di Manfredi) è formato dalle acque “verdi” del Castellano (foto A. Palermi)

Per concludere con le citazioni, leggiamo questa di Enrico Dehò (Paesi Marchigiani, 1910) che si riferisce al Marino, che scorre vicino a Folignano: «… il torrente Verde ove – secondo alcuni commentatori di Dante – si vuole che il vescovo di Cosenza gittasse le spoglie di re Manfredi nipote di Costanza imperatrice».

Per quanto riguarda le risorgive che dànno il colore alle acque, riprendiamo la spiegazione da un precedente articolo (leggilo qui): «A Castel Trosino, [il Castellano] riceve l’apporto delle “sorgenti salmacine”, acque solforose che i locali chiamano “acqua puzza” per il loro odore caratteristico e che dànno al corso d’acqua una caratteristica colorazione. Una breve nota relativa alle “acque salmacine”: l’attributo deriva da Salmàcia, nome di una ninfa dei Sabelli, antico popolo dell’Italia centrale. Le ninfe erano divinità pagane minori che, sotto forma di giovanette nude e invisibili ai comuni mortali, popolavano boschi, monti e sorgenti».

Vengono addotte motivazioni politiche al fatto che la sepoltura clandestina di Manfredi sia avvenuta proprio nel territorio di Castel Trosino. Il Papa Clemente IV avrebbe fatto rimuovere le spoglie del re per evitare che la sua tomba diventasse un punto di riferimento per una eventuale rivolta popolare; il posto più adatto sarebbe stato proprio la zona del Castello, lontana dalla città del Meridione, presumibilmente favorevoli a Re Manfredi, e vicina ad Ascoli, ostile agli Svevi (le truppe dell’imperatore Federico II avevano devastato la città nel 1242, dopo un lungo assedio).

Conclusioni. Mancano documenti certi sulla presenza di Manfredi (o dei suoi resti) nelle nostre zone; c’è solo la tradizione popolare, la leggenda a ricordarlo. Le leggende sono “più vere della verità” perché nascono da desideri nemmeno tanto occulti della gente, per dare prestigio e rinsaldare il senso di comunità; la loro origine, di solito prende spunto da un fatto, un evento anche inspiegabile, realmente avvenuto.

Torna alla home page

Per poter lasciare o votare un commento devi essere registrato.

Effettua l'accesso oppure registrati

- 4 Feb - Accessibilità e inclusione, Monteprandone nella rete “Iacom” (1)

- 24 Gen - Donatella Di Pietrantonio, memoria e tempo di un Premio Strega: «”L’età fragile” ci rende umani» (0)

- 24 Gen - Mauro Evangelisti e Aurelio Amirante nella top ten mondiale dei pizzaioli (0)

- 24 Gen - Impianto Gnl, oltre duecento firme per chiedere un confronto con le autorità (0)

- 24 Gen - Controlli in centro, 25enne denunciato per porto di armi (0)

- 24 Gen - Accoltellamento in Piazza Giorgini, fermato il presunto responsabile (0)

- 24 Gen - Sicurezza in Riviera, il Siulp: «Preoccupante immobilismo sugli investimenti» (0)

- 24 Gen - Turismo, Cna: «Annate positive, ma necessario investire sulla formazione » (0)

- 24 Gen - Elezioni, c’è anche “Scelgo San Benedetto” con Leonardo Capograssi (0)

- 24 Gen - Sicurezza, Antonini sollecita il prefetto: «Qui ci vuole l’esercito». Ma in Riviera la richiesta circola (inascoltata) da anni (0)

- 24 Gen - Giovani eccellenze, Stefano Fioravanti brucia i tempi: dottore commercialista a 24 anni (0)

- 24 Gen - Ascoli-Perugia, al “Del Duca” per ritrovare vittoria e slancio: «Queste partite vanno azzannate» (0)

- 24 Gen - Il grido dall’arme della Coalac: «Prezzo del latte a picco, chiediamo interventi immediati» (0)

- 13 Feb - “Ripa a Monte” e strada di Ciarpellesco: intervento da 172.500 euro (0)

- 24 Gen - Taglio del nastro del sottovia atteso da diciassette anni: una ferita che si ricuce (Foto) (0)

- 24 Gen - Presentato il film “A se stesso” con Natasha Stefanenko: «Recitare nelle mie Marche è meraviglioso» (0)

- 24 Gen - Ricostruzione nel cratere, Ceroni: «Il lavoro c’è, ma manca la manodopera» (0)

- 24 Gen - L’Atletico Ascoli accoglie il Termoli sul sintetico del “Don Mauro Bartolini” (0)

- 24 Gen - Padre e figlia di 8 anni investiti sul lungomare (0)

- 24 Gen - Samb-Pianese 0-2, le pagelle: Eusepi e Candellori irriconoscibili, D’Alesio sbaglia impostazione (0)

- 16:08 - “Ripa a Monte” e strada di Ciarpellesco: intervento da 172.500 euro

- 15:33 - Il Carnevale dei Bambini torna in festa: a Porto d’Ascoli l’edizione numero sei

- 14:52 - Carcasse di cani in un fosso,

ritrovati altri 17 scheletri - 14:15 - L'elisuperficie di Montalto entra nella Rete Elisuperfici Marche

- 12:41 - A14, chiusure notturne tra Pedaso e Grottammare in entrambe le direzioni

- 12:31 - Giovanni Allevi e Giuseppe Piccioni premiati a Los Angeles

- 11:27 - Truffe whatsapp nel Piceno: falsi concorsi di danza per rubare gli account

- 10:25 - Ascoli-Torres, le pagelle: Rizzo Pinna colpisce ancora in extremis, per Gori compleanno amaro (Le foto)

- 10:15 - Sicurezza degli operatori sanitari: sopralluogo al Pronto Soccorso del “Mazzoni”

- 09:57 - Spari a Monticelli: identificato un 13enne

- 09:46 - Re Carnevale torna in Riviera con colore, musica e allegria

- 09:11 - La Misericordia di Grottammare alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026

- 09:03 - La bibliomedia del GiovArti accessibile h24

- 23:33 - Ascoli-Torres, Agostinone: «Ai punti avremmo meritato noi, il bicchiere è mezzo pieno»

- 22:44 - Ascoli-Torres 2-2, pali ed emozioni al "Del Duca": Rizzo Pinna evita la beffa, Gori fallisce ancora dal dischetto

- 21:29 - Juve Next Gen-Samb 4-2: reazione tardiva, ma non c'è tempo di pensare, domenica sfida-salvezza

- 20:23 - Deludono i "leader" Eusepi e Dalmazzi, Lulli ci mette la grinta che serve

- 20:10 - Tamponamento a catena in galleria, quattro veicoli coinvolti: tre feriti (Le Foto)

- 19:34 - Via libera al progetto esecutivo della piscina scoperta

- 18:37 - Al via la consegna gratuita dei kit per la raccolta differenziata

- 9 Feb - De Michele: «Le aste per gli stabilimenti balneari non ci saranno mai: lo dice la legge, denunce per chi le avvia»

- 4 Feb - L’odissea di Marco e Antonella: «In 15 giorni quattro accessi al pronto soccorso e ancora nessun ricovero»

- 6 Feb - Tre lutti in poche ore: un giorno da non ricordare per Castorano

- 10 Feb - Caos in Consiglio per la benemerenza civica a Lorenzo Virgulti: «Follia», «Vergogna», «Stai zitto»

- 6 Feb - Ascoli in lutto per la scomparsa di Giuseppe Biancucci

- 7 Feb - Ragioneria 1993, una rimpatriata tra ricordi e sorrisi

- 8 Feb - Carnevale gioca d’anticipo: c’è da spostare Palazzo dei Capitani (Video)

- 7 Feb - Le storie di Walter: Caffè Meletti, un amore infinito

- 4 Feb - Incidente a Villa Sant’Antonio (Foto): investito un ragazzo in monopattino

- 7 Feb - Scoperta choc di tre escursionisti:

uomo trovato morto in montagna - 8 Feb - Samb-Perugia 0-1, i rossoblù affondano, i tifosi chiedono l’esonero di D’Alesio

- 4 Feb - Dopo Samb-Perugia nascerà un nuovo campionato: D’Alesio studia l’inserimento di Parigini

- 11 Feb - Getta acqua sull’olio bollente, cucina in fiamme e palazzo evacuato: due residenti intossicati (Foto)

- 9 Feb - “Il Carnevale lo sentiamo forte”: la città celebra la sua anima più autentica

- 11 Feb - Carnevale e maltempo, slitta l’esibizione delle scuole

- 5 Feb - Subito sold-out il settore ospiti per Pineto, Patti: «L’Ascoli cresce e patrimonializza»

- 13 Feb - Spari a Monticelli: identificato un 13enne

- 11 Feb - Auto in fiamme, paura a Campo Parignano

- 9 Feb - La Samb a Marco Mancinelli, esonerato Filippo D’Alesio

- 4 Feb - Ricci chiama a raccolta gli avvocati: «Bolkestein inapplicabile alle concessioni esistenti prima del 2010»

Rss

Rss Facebook

Facebook