Dalla Sentina a Marano, dai Gualtieri a Grottammare alta: le torri costiere del Piceno adriatico

Testo e foto di Gabriele Vecchioni

Nell’articolo precedente abbiamo visto che la situazione della sicurezza sulle coste picene è rimasta a lungo carente (leggilo qui). Solo a partire dal sec. XVI i governanti presero in considerazione l’idea di guarnire il litorale con strutture di difesa passiva, più che altro di controllo degli sbarchi, per poter “avvertire” in tempo del pericolo la popolazione che, così, poteva mettere in atto strategie di difesa e non farsi trovare impreparata. In questo pezzo, analizzeremo un po’ più da vicino le opere di difesa costiera che riguardano il nostro territorio.

Le torri del Piceno. In un precedente articolo si leggeva: «Anche il litorale delle Marche (appartenente, all’epoca, allo Stato Pontificio) ebbe le sue torri d’avvistamento; le più vicine sono la Torre sul Porto alla Sentina di Porto d’Ascoli (in contatto visivo con quella di Martinsicuro), la Torre vicino alla Caserma Guelfa, sempre a Porto d’Ascoli, la Torre dei Gualtieri (lu Torrio’) a San Benedetto del Tronto». Più a settentrione, la linea continuava con la Torre Sant’Andrea, a Cupra Marittima, quella di Torre di Palme e con la torre della Rocca di Porto San Giorgio, il Navale di Fermo. Ancora più a settentrione, c’erano la Torre di Portonovo, ad Ancona, e quella di Montignano, a Senigallia; riguardo a quest’ultimo manufatto, è interessante notare che il nome viene da mons ignis (il “monte del fuoco”), in riferimento alle segnalazioni che venivano fatte con l’accensione di falò sulla sommità della torre di guardia (le “fumate” diurne e i “fuochi” notturni).

La Torre sul Porto alla Sentina di Porto d’Ascoli. Tra il sec. XIV e il successivo sec. XV e fino al Cinquecento, fu costruita, lungo la costa adriatica, una serie di torrette per il controllo della costa dalle incursioni piratesche, in comunicazione tra loro mediante segnali ottici: il fortino della Sentina era una di queste.

«Nel 1543, il comasco Mastro Battista di Raffaele fu incaricato dagli ascolani della realizzazione del torrione in prossimità del porto fluviale; i lavori terminarono quattro anni dopo. Verso la metà del Seicento esplose un’epidemia di peste e, nel 1673, per cautelare il suo territorio dall’arrivo di merci straniere, la città picena fece costruire un grosso edificio a base rettangolare che inglobò, in parte, il torrione ottagonale. La struttura ospitava una guardia armata permanente per il controllo delle strutture portuali».

Attualmente, la stabilità della Torre è a rischio, per via dell’erosione marina (davanti al litorale della Sentina, la costa non ha la protezione delle cosiddette “scogliere frangiflutti”).

La Torre Guelfa di Porto d’Ascoli è quello che resta di una fortezza imponente con due grosse torri e sette torrioni, terminanti con settanta merli. L’opera era stata costruita «dagli ascolani in dispregio dei diritti di Fermo che, in virtù di un privilegio rilasciato da Ottone IV nel 1211, aveva il dominio del litorale dal Tronto al Potenza. Tale privilegio stabiliva che nessuno, per la profondità di un chilometro, poteva costruire edifici né fortezze senza il benestare di Fermo. Ascoli però voleva uno sbocco sul mare e in tre anni [dal 1245, NdA] costruì la rocca. Ma nel 1348 Gentile da Mogliano, con l’esercito fermano, pose l’assedio ed espugnò dopo 40 giorni la fortezza radendola al suolo. Fu però risparmiata la torre: appunto, la Torre Guelfa (G. Nepi, 1889)». A questo proposito, nel precedente articolo era citata la mappa (dal portolano di Piri Re’is del 1521 o 1525), che raffigura la fortificazione di Porto d’Ascoli ancora con cinque torri, nonostante la demolizione di circa due secoli prima.

La Torre dei Gualtieri a San Benedetto del Tronto. All’interno del “Paese alto”, che costituisce il primitivo incasato di San Benedetto del Tronto, si erge la Torre dei Gualtieri (secc. XII-XIII), simbolo identitario della città, La famiglia Gualtieri, allora proprietaria di vasti appezzamenti e della Rocca di Acquaviva, si insediò nel castello di San Benedetto fin dl sec. XII, dopo aver avuto l’autorizzazione a costruire un piccolo castello da Liberto, vescovo di Fermo, dal quale dipendeva l’area. Dalla torre si poteva controllare un ampio tratto di terreno costiero, allora incolto. Il cono visivo della costruzione copriva una vasta area, dalla foce del Tronto fino al litorale di Cupra Marittima.

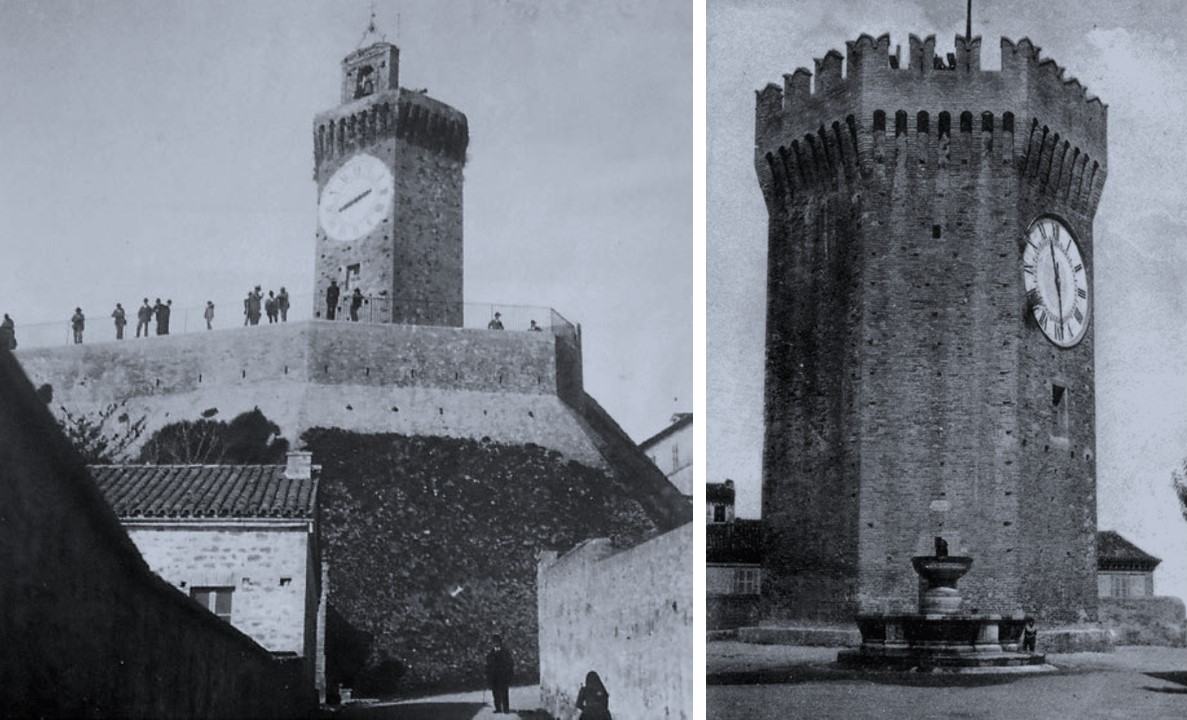

Nelle foto a corredo dell’articolo, il Torrione viene raffigurato in foto d’epoca (da “Suddèntre”, fascicolo dell’Amm.ne Com.le di San Benedetto del Tronto, 2016). A sinistra, il torrione prima del restauro del 1901. Alla sommità, il campanile a vela, poi abbattuto. A destra, il torrione restaurato dall’architetto Giuseppe Sacconi (a lui è intitolata oggi la piazza sulla quale si erge la costruzione), con la fontana del Cirilli, oggi a Piazza Nardone.

La Torre di Grottammare. «Nella più eminente elevazione del Castello ergeasi un’altissima Torre, o sia Fanale con scala a lumaca per scorta de’ Naviganti in tempo di notte [era una torre-faro, NdA], la quale perché minacciava ruina fu per ordine della S. Consulta nel 1766, rasata insino alla finestra, che vale a dire insino alla metà (Abate Polidori, 1782»). La tradizione vuole che il castello sia stato costruito dai monaci farfensi dell’Abbazia di San Martino (secc. VIII-IX), per difendersi dalle scorrerie dei pirati.

Oltre a quella del castello sforzesco (nel Quattrocento, Grottammare era parte della signoria degli Sforza) c’è un’altra torre (il restaurato Torrione del Castello o della Battaglia, sec. XVI), inserita nella cinta muraria e attualmente sede del Museo dedicato all’artista grottese Pericle Fazzini, lo “scultore del vento” di Giuseppe Ungaretti).

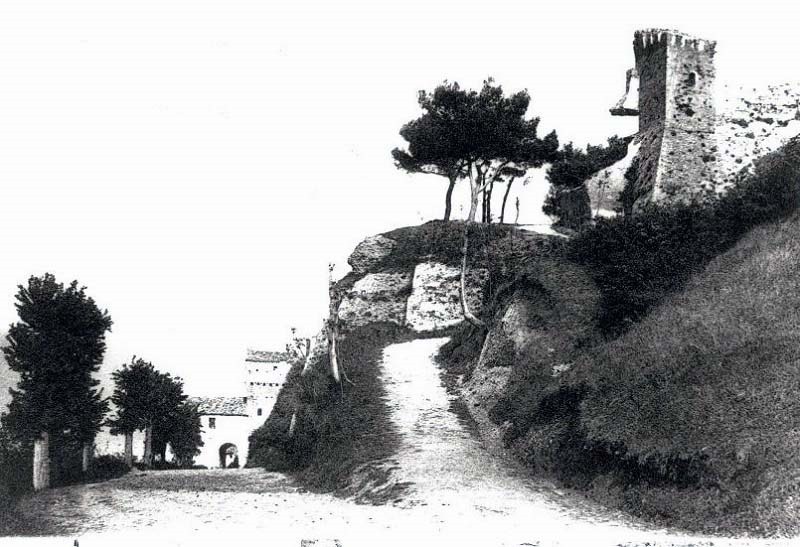

Torre di Sant’Andrea. A Cupra Marittima, nel Medioevo, sorse Castrum Maranum (probabilmente da marianum, che ricordava l’antica ubicazione del borgo) con un’ottima vista sulla costa e sull’entroterra (verso la Val Menocchia): a Marano e nel castello di S. Andrea (sec. XIII) si rifugiava la popolazione costiera per sfuggire alle invasioni dei pirati. La torre faceva parte di quella linea di comunicazione indicata in precedenza. Il castello di Sant’Andrea è gravemente lesionato già dal Seicento, per la franosità del substrato e fu abbandonato in via definitiva nell’Ottocento. Restaurato, è sede di manifestazioni estive.

Torre di Palme. Dall’altura dove sorge il paese si controllava l’ager palmensis e la linea costiera. «Era l’avamposto dell’antica Palma, fondata nel sec. VI AC dai Piceni e definita dal greco Strabone “approdo navale strategico” dell’Ager Palmensis (la zona costiera tra i fiumi Tesino e Chienti); la colonia romana di Fermo (264 AC) ne controllava i traffici. Intorno alla turris d’avvistamento si insediarono i monaci agostiniani e gli abitanti sopravvissuti di Palma, semidistrutta dalle ripetute incursioni piratesche: nacque così Turris Palmae».

Conclusioni. Nel XVIII secolo il litorale delle Marche era dotato di circa 60 torri di vedetta (una ogni 3 km circa) e la trasmissione dei messaggi era abbastanza veloce: per segnalare un avvistamento da Ancona a Venezia era sufficiente un tempo di circa tre ore.

Le sentinelle del mare: il sistema delle torri a presidio e controllo del litorale

Torna alla home page

Per poter lasciare o votare un commento devi essere registrato.

Effettua l'accesso oppure registrati

- 4 Feb - Accessibilità e inclusione, Monteprandone nella rete “Iacom” (1)

- 19 Feb - Ravenna, in casa una “macchina da guerra”, per Boscaglia l’esordio più complicato (0)

- 30 Gen - Piazza Arringo step by step: oggi termina la “cantierizzazione”, lato commercianti libero per l’estate (0)

- 30 Gen - Incidente sul Ponte Tesino, il sindaco Luciani: «La rotatoria non può più attendere» (0)

- 30 Gen - Truffe online e finti investimenti, l’appello della Questura: «Diffidate di guadagni facili e richieste di denaro» (0)

- 30 Gen - Ast accelera: definite le scelte su orari ridotti e trasferimenti, nuove assunzioni (0)

- 30 Gen - Operazione “Apifarm”, i Carabinieri Forestali smascherano illeciti nel comparto apistico: in 10 nei guai (0)

- 30 Gen - Via dei Soderini chiusa per lavori: nuove regole per traffico e sosta fino a dicembre (0)

- 30 Gen - Acconciatori in rete per gli ustionati di Crans Montana: parte la raccolta di capelli solidale promossa da Confartigianato (0)

- 30 Gen - «A gennaio, ogni giorno,

un marchigiano ha scelto la vaccinazione

anti-Hpv in farmacia» (0) - 30 Gen - Sicurezza e la collaborazione territoriale, l’assessore regionale Pantaloni incontra il questore Capocasa (0)

- 30 Gen - Piano asfalti: al via i lavori per la sicurezza delle strade comunali (0)

- 30 Gen - “Vita di un uomo – Giuseppe Ungaretti”: presentato a Roma il docufilm girato nelle Marche (0)

- 30 Gen - Vigili del fuoco, Savino Stallone nuovo comandante (0)

- 30 Gen - Ponte Ancaranese, rinvenuto nuovo ordigno bellico sul Tronto: intervento degli artificieri (Video e foto) (0)

- 30 Gen - Carnevale, torna il Premio Fanfulla (0)

- 30 Gen - Samb a Carpi con difesa in emergenza senza Zini, Lepri e Dalmazzi: giocano Zoboletti e Chelli (0)

- 30 Gen - Fenomeni metereologici estremi e maremoti, summit in prefettura (0)

- 30 Gen - Operatore edile, aperte le iscrizioni al corso triennale (0)

- 30 Gen - Doppio colpo in vallata, cresce la preoccupazione (0)

- 22:14 - Ravenna, in casa una "macchina da guerra", per Boscaglia l'esordio più complicato

- 21:07 - Incidente in cantiere, operaio cade da tre metri

- 20:06 - Ladri-acrobati flagellano la Vallata, nuovo colpo a Colli

- 19:34 - Ecomostro di via Calatafimi, sopralluogo delle autorità per accertare inquinanti

- 18:44 - Cavallo imbizzarrito in strada al calare del buio, disagi lungo la Mezzina

- 18:09 - L’acqua diventa “smart”: Ciip e Comune di Ascoli lanciano la rivoluzione digitale delle reti (Video)

- 17:27 - Senzatetto, emergenza senza fine, l’appello dei sindaci al buon cuore dei privati: «Chi ha posti disponibili si faccia avanti»

- 16:41 - Ascoli, D'Uffizi non si nasconde: «Guardiamo sempre il primo posto, proveremo a vincerle tutte»

- 15:56 - Campetto chiuso a Piane di Morro, scontro tra maggioranza e opposizione

- 15:08 - Scabbia nella Rsa di Ripatransone, l’Usb chiede interventi urgenti

- 14:22 - Lupi a Monteprandone, il sindaco chiede di mantenere alta la guardia

- 13:42 - La Zes a 360 gradi

- 13:21 - Al via il 16° concorso per 898 allievi marescialli dei Carabinieri

- 13:11 - Prorogata la sperimentazione della “Farmacia dei servizi”: continuità garantita in attesa delle linee guida nazionali

- 10:00 - Le storie di Walter: Silvio Perla di Pretare

- 09:32 - Auto fuori controllo centra vetture in sosta in viale Marcello Federici

- 09:14 - Monteprandone, pubblicato il bando per le case popolari

- 08:58 - Furti in aumento, i cittadini si interrogano: «In Vallata occorre sicurezza condivisa»

- 22:41 - Boscaglia ai tifosi: «Stateci vicini, abbiamo bisogno di voi, da solo non posso nulla»

- 20:17 - Trent’anni di Registro delle Imprese, nelle Marche la guida a un team di quattro donne: «Pragmatismo e semplificazione»

- 18 Feb - Tragico schianto contro un albero, muore Adelina Reginelli

- 9 Feb - De Michele: «Le aste per gli stabilimenti balneari non ci saranno mai: lo dice la legge, denunce per chi le avvia»

- 10 Feb - Caos in Consiglio per la benemerenza civica a Lorenzo Virgulti: «Follia», «Vergogna», «Stai zitto»

- 18 Feb - Marco Merlini trovato morto in casa: aveva 50 anni

- 15 Feb - Carnevale ascolano al top: sfida la pioggia e si fa largo tra i cantieri (Video e foto)

- 13 Feb - Spari a Monticelli: identificato un 13enne

- 12 Feb - Al via la consegna gratuita dei kit per la raccolta differenziata

- 16 Feb - Tutto nero attorno alla Samb: l’unica cosa buona è che non c’è più nulla da perdere

- 16 Feb - Perde il controllo dell’auto e sbatte contro il guard rail: ferita una donna, illeso il figlio 14enne

- 19 Feb - Auto fuori controllo centra vetture in sosta in viale Marcello Federici

- 18 Feb - Pauroso schianto tra due camion in galleria: due feriti, code e rallentamenti tra Pedaso e Grottammare (Foto)

- 14 Feb - Lutto per Gianfranco Catalucci, anima silenziosa dello sport cittadino

- 17 Feb - Carnevale in Piazza: satira al sole tra cantieri infiniti, seggiovie immaginarie e supermercati vista cimitero (Foto)

- 11 Feb - Getta acqua sull’olio bollente, cucina in fiamme e palazzo evacuato: due residenti intossicati (Foto)

- 9 Feb - “Il Carnevale lo sentiamo forte”: la città celebra la sua anima più autentica

- 11 Feb - Carnevale e maltempo, slitta l’esibizione delle scuole

- 11 Feb - Auto in fiamme, paura a Campo Parignano

- 9 Feb - La Samb a Marco Mancinelli, esonerato Filippo D’Alesio

- 13 Feb - Dal saltarello all’intelligenza artificiale: il “Carnevale delle Scuole” colora la città (Le foto)

- 13 Feb - Scontro tra scooter e auto sulla Bonifica: uomo in codice rosso

Rss

Rss Facebook

Facebook